11. Juli 2020

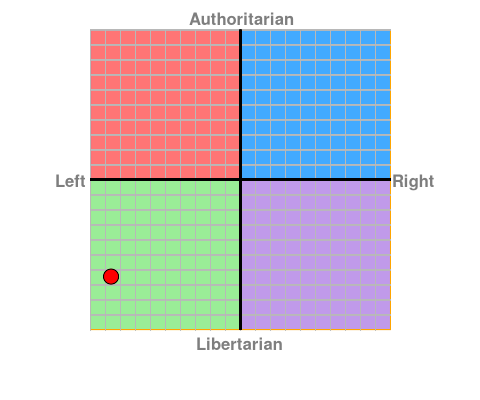

Den folgenden Blogpost schreibe ich aus Anlass des heutigen Gender Empathy Gap Days, auch wenn der Bezug zum Gender Empathy Gap mehr auf vermittelte, indirekte Weise besteht. Ich präsentiere darin ein Argument zu den Analogien, die meiner Ansicht nach zwar nicht inhaltlich, aber doch hinsichtlich der Methodik und der gesellschaftlichen und politischen Funktion zwischen der Rassenforschung an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und der heutigen Genderforschung bestehen – Analogien, die ein Stück weit mit erklären können, auf welche Weise der gender empathy gap nicht trotz, sondern wegen der Existenz von »Genderwissenschaften« in unserer Kultur so fest verankert ist.

Die Entstehung des modernen Begriffs der »Rasse« hat eine lange Vorgeschichte, die bis ins 17. Jahrhundert zurückgeht. Dass wir »Rasseforschung« heute mit guten Gründen für illegitim ansehen, war ihr von ihren historischen Anfängen her nicht in die Wiege gelegt, sondern ist das Resultat einer historischen Entwicklung der modernen Wissenschaften selbst. Im Kontext ihrer Zeit war ihr Entstehen praktisch eine Unvermeidlichkeit. Diese Aussage ist zu erläutern. Die Epoche der Aufklärung hatte sich unter anderem kritisch gegen die biblische Schöpfungs- und Patriarchengeschichte gewandt, der zufolge alle Menschen von einem einzigen Urvater abstammen. Indem die allmählich die Herrschaft über den größten Teil der Erde erringenden Europäer mit aus ihrer Perspektive exotischen, fremden, barbarischen Völkern konfrontiert wurden, wurde der Gedanke der Einheit der Menschheit durch solche Fremdheitserfahrungen in Frage gestellt. Zugleich bestand die starke Versuchung, den faktischen imperialen Erfolg der Europäer im Weltmaßstab aus einer prinzipiellen Überlegenheit über andere Völker heraus zu rechtfertigen. Die empirische Vielfalt menschlicher Phänotypen, Sprachen, Sitten und Verhaltensweisen schienen dem christlichen Einheitspostulat zu widersprechen, und je stärker die prinzipielle Religionskritik wurde, um so naheliegender war es, eine polygenetische Entstehung menschlicher Populationen in Betracht zu ziehen und die Frage nach einer möglichen Hierarchie und Wertigkeit dieser Populationen zu stellen. Dieser Problemzusammenhang wurde im Begriff der »Rasse« adressiert. Dass auch ein renommierter Philosoph wie Immanuel Kant von einer Polygenese der Menschheit ausging und sich an entsprechenden Klassifizierungen versuchte, war der Karriere der Idee nicht abträglich.

Die nächste folgerichtige Stufe dieses Denkens bestand darin, den Rassenbegriff nicht nur auf die biologischen »Startpunkte« einer historischen Entwicklung, sondern auf den Fortgang dieser historischen Entwicklung selbst zu beziehen. Dieser Schritt erfolgte erstmals im 1785 veröffentlichten »Grundriß der Geschichte der Menschheit« von Christoph Meiners.

»Die Rasse wurde zum zentralen Erklärungsfaktor der historischen Entwicklungen. Rasse, das bedeutete für Meiners das Zusammenspiel von Körper, Geist, Charakter und Sitte. (…) Naturwissenschaftliche Erkenntnisse sollten mit ethnologischen und kulturgeschichtlichen verbunden werden und so die unterschiedlichen, pluralen Phänomene der Geschichte verständlich machen.«

Bermbach 2015, S. 228

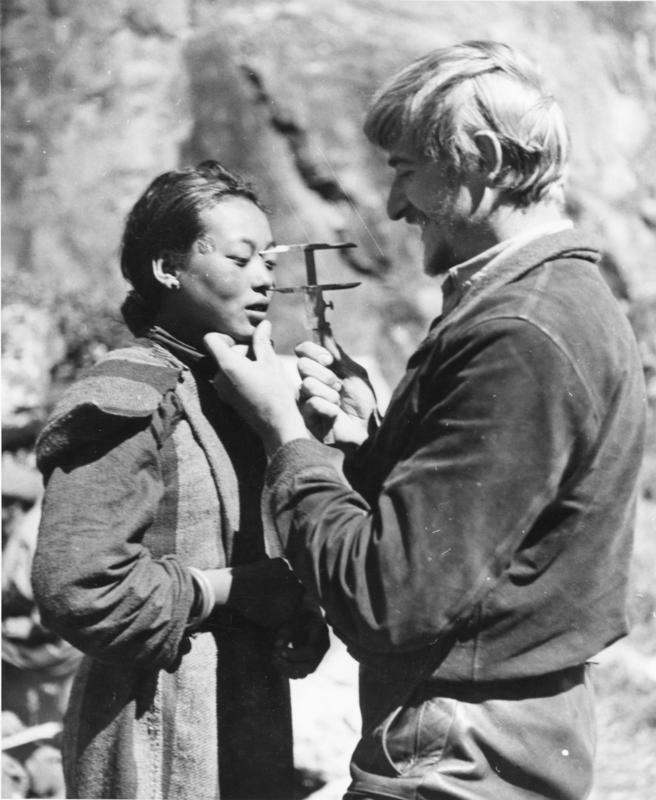

Die Schwierigkeit bestand darin, solche Rassen tatsächlich anhand zuverlässiger und über den Verlauf der geschichtlichen Entwicklung nachweislich stabiler Merkmale zu identifizieren, ohne dabei einer petitio principii, einem vom gegebenen historischen Resultat rückschließenden Zirkelschluss zu erliegen. Mit der Kraniologie (Johann Heinrich Blumenbach), der Physiognomik (Johann Caspar Lavater), der Phrenologie (Franz Joseph Gall) gab es eine Reihe von bekannten Versuchen, die sich das zum Ziel gesetzt hatten. Aber alle diese Entwicklungen sind noch nicht das, was an der Wende zum 20. Jahrhundert »Rassenforschung« genannt wurde. Sie bewegten sich vorsichtig tastend im Rahmen der damaligen Möglichkeiten der Naturwissenschaften und waren im Großen und Ganzen erkenntnisorientiert und ergebnisoffen.

»Die Arbeit am Begriff der Rasse war kein abseitiges oder gar skurriles Randphänomen des gesellschaftlich-politischen Denkens, sondern eine breite, wirkungsvolle und vor allem wissenschaftliche Debatte kontroverser Meinungen, an der sich die unterschiedlichen Disziplinen beteiligten, mit Autoren, deren Urteile sich in einer steten Entwicklung befanden, durchaus ambivalent, aber in Parallele zu dem generellen politischen Denken ihrer Zeit.«

Bermbach 2015, S. 231

Der gesellschaftliche Kontext der Rassentheorie wandelte sich mit den sozialen Erschütterungen des »langen 19. Jahrhunderts«, beginnend mit der Französischen Revolution, über die industriegesellschaftlichen Klassenkämpfe seit der Jahrhundertmitte bis zum Erstarken der sozialistischen Ideologien, die im deutschen Kaiserreich in den Reichstagswahlen von 1912 kulminierte, bei welcher die Sozialdemokraten zur stärksten Partei wurden und die Zahl ihrer Reichstagssitze mehr als verdoppelten. Es kam in dieser Epoche zu einer Aufladung des Rassenbiologie mit einer Rassenmythologie, die schließlich zu einer Abkoppelung des Rassenbegriffs von jeder wissenschaftlich seriösen, empirischen Grundlage führte. Seit Arthur de Gobineaus »Versuch über die Ungleichheit der menschlichen Rassen« von 1855 ist das Apriori der Rassenlehre ein Wille zur Wertung, und das heißt: zur Ungleichwertung dessen, was sie, anhand welchen Indikators auch immer, als »Rassen« identifiziert. Das Mythische am Rassenmythos ist seine Beglaubigungsfunktion für ein Weltbild, das darauf abzielt, die Menschheit als Ganze in ihrer anthropologischen Verschiedenheit in hierarchisierte Kasten einzuteilen, wobei die postulierte Identität von Phänotyp und schöpferischem Potential als mythische Substantialität konstruiert wird: ihre Einheit als »Ununterscheidbarkeit von Ideellem und Materiellem« (Hübner 2013, S. 114) steht vorgängig fest: was der voreingenommene europäische Aristokrat als affenähnliche Physiognomie des »Negers« wahrnimmt, ist zugleich unmittelbare, subjektive Evidenz für dessen unterlegenen Geist.

War Gobineau noch ein randständiger Essayist von zweifelhafter wissenschaftlicher Reputation, so wurde die neue Rassenmythologie durch einen anderen Autor bis weit ins Bildungsbürgertum hinein salonfähig: durch Houston Stewart Chamberlain, der nach dem Tode Richard Wagners zum engsten Vertrauten von Wagners Witwe Cosima und gleichsam zum Chefideologen des Bayreuther Kreises avancierte, Richards und Cosimas Tochter Eva ehelichte und auf diese Weise eine kulturelle Schlüsselposition im Herzen des Wilhelminischen Kaiserreichs einnahm. Entscheidend wurde nun, dass sich zum einen die rassentheoretische Debatte durch Bezugnahme auf die Arbeiten von Charles Darwin auf den Gedanken der Förderung gesellschaftlicher »fitness« und damit auf Eugenik und »Rassenhygiene« ausrichtete und zum anderen für einen nicht geringen Teil der Rassentheoretiker »Rasse« mit »Nation« gleichgesetzt wurde und viele von ihnen nicht gewillt waren, sich von den empirischen Schwierigkeiten ihrer Disziplin über Gebühr beeindrucken zu lassen. Weingart, Kroll und Bayertz resümieren die Problematik der Rassenforschung im Deutschen Kaiserreich auf der Grenzlinie zwischen Wissenschaft und Ideologie folgendermaßen:

»Maßgeblich für den nachhaltigen und dauerhaften Einfluß, den die Rassentheorien in der deutschen Rassenhygiene haben sollten und der ihre politisch-ideologische Funktion für das ›Dritte Reich‹ begründete, war der Umstand, daß zwischen wissenschaftlicher Rassenanthropologie und den populären Rassentheorien Gobineaus, Schemanns und Houston Stewart Chamberlains, die in Deutschland der ideologische Bezugsrahmen des Nationalismus und Antisemitismus wurden, keine ausreichenden Differenzen bestanden, die es vor allem der Wissenschaft erlaubt hätten, sich von den politischen Bewegungen erfolgreich abzugrenzen. Das ständige Überqueren der Grenze zwischen Wissenschaft und Ideologie, das in Ploetz’ Abgrenzungsversuchen der Vitalrasse und seinen willkürlichen Wertungen verschiedener Rassen (und Völker) exemplifiziert wird, war typisch und nicht etwa eine Eigenart«.

Weingart/Kroll/Bayertz 2006, S. 99 f.

Dieses Changieren zwischen Wissenschaft und Ideologie, um eine politische Heilsbotschaft – die »Rassenhygiene« hier, das »Aufbrechen der Geschlechterrollen« dort, in konkreten Maßnahmen zu implementieren, ist die abstrakteste Analogie zwischen Rassenforschung und Genderforschung. Sie gestattet es nicht, die jeweiligen Inhalte gleichzusetzen, verweist aber auf die identischen Gefahren, die der Wissenschaft entstehen, wenn sie kurzschlüssig in politischen Gebrauch genommen werden soll: am Ende ist es nicht die Ideologie, die sich verdächtig macht, sondern die Wissenschaft, wenn sie sich zu sagen weigert, was die Politik von ihr hören will. Für sich allein wäre sie unzureichend, um die Überschrift dieses Blogpost zu rechtfertigen. Eine weitere Analogie ist diesbezüglich aussagekräftiger: der Versuch, eine Vielzahl von individuellen Merkmalen unter eine privilegierte, bevorzugte Kategorie zu subsumieren, die der Biologie entnommen wird: der »Rasse«, wenn diese Merkmale letztlich einer »Erblichkeit« zugeschrieben werden, dem »Geschlecht«, wenn faktisch ein kultureller Determinismus unterstellt wird – denn in den Gender-Theorien gilt »Geschlecht« bekanntlich als »soziale Konstruktion«, deren Vorhandensein dann aber doch am biologischen Geschlecht abgelesen wird, sofern das Individuum nicht »queere« Merkmale aufweist wie insbesondere eine homosexuelle Neigung. Klassenzugehörigkeit, Alter, Generationslage, Bildungsgang, Einkommen, Religion, Individualbiografie – all das spielt gegenüber der Geschlechtszugehörigkeit eine bloß nachgeordnete Rolle. »Männlichkeit« ist ein Verhängnis, dem kein Mann, zumindest kein »Cis-hetero«-Mann entrinnt, womit sich die »kulturelle Konstruktion« faktisch wie ein biologischer Determinismus auswirkt:

»Egal wie elendig eine männliche Existenz ist, sie ist doch immer noch männlich und hat damit … ihre immanente Bedeutung zwischen den Beinen hängen, und da ist es egal, welche Hautfarbe die Beine haben und welchen Pass die zum Körper gehörige Person.«

Berg/Goetz/Sanders 2019, S. 36

Solchen Sätze, die die Geschlechterwahrnehmung in den intersektionalen Gendertheorien nur auf die Spitze treiben, strafen jeden Anspruch Lügen, in der Genderforschung gehe es um den Kampf gegen eine »Essentialisierung« oder »Naturalisierung« sozialer Verhältnisse. Der angebliche Kampf gegen die »Essentialisierung« ist eine zentrale Lebenslüge der Genderforschung. Der wesentliche Unterschied zu einer Rassenlehre besteht darin, dass die Essenz des Bezugsobjekts, hier Rasse, dort Geschlecht, nicht biologisch-genetisch, sondern psychologisch verstanden wird. Dennoch sind Konzepte von »hegemonialer« und »toxischer« Männlichkeit letztlich Konzepte, die das Projekt einer soziologischen Aufklärung aufkündigen, weil sie die genuin soziologische Erklärungsebene einer konsequenten Situations- und Konstellationsbezogenheit menschlichen Handelns unterlaufen (Schluchter 2018). Was der Rassenmythologie der ewige, weil rassisch festgelegte, Jude war, ist den Gendertheorien, die sich hier als Gendermythologie erweisen, der ewige, weil psychologisch festgelegte Mann.

Das leitet schließlich über zu einer weiteren Analogie im Bereich der Wertung: der Giftmetapher, ausgedrückt in der Rede von der »toxischen Männlichkeit«. Die politische Mission der Gendertheorien ist eine Heilslehre, die auf eine Reinigung der Gesellschaft von »toxischer Männlichkeit« abzielt, gleichsam auf eine Gender-Hygiene. Anders formuliert: das feministische Projekt einer kulturellen Ertüchtigung der Gesellschaft zur Friedlichkeit, Gewaltfreiheit und Freiheit von Diskriminierung und Sexismus erweist sich als das Gender-Äquivalent zur Rassenhygiene. Das ist nicht bloß eine Metapher, sondern mittlerweile Grundlage einer kulturpolitischen Programmatik, welche die vermeintlich umfassend von »Sexismus« durchseuchte Gesellschaft einer ebenso umfassenden Dekontaminierung unterziehen will.

Die letzte Analogie ist methodischer Art: Es macht im Hinblick auf die wissenschaftliche (Un)Seriosität keinen Unterschied, ob ich eine Geschlechtersubstanz oder eine Rassensubstanz definiere. Das Potential einer »soziologischen Aufklärung«, welche die Genderforschung ihrem nominellen Anspruch nach sein will, liegt in der Auflösung solcher Substantialisierungen in Faktorkonstellationen, in der biologische Faktoren durchaus inbegriffen sein dürfen, wenn man sie gegen kulturelle Faktoren relationiert. Der »Kampf gegen Essentialisierung und Naturalisierung« reduziert sich jedoch in der Genderforschung in methodischer Hinsicht auf ein bloßes dogmatisches Ausschlußgebot solcher biologischer Faktoren. Auf dem heutigen Stand der Biologie ist die damit implizierte Unterstellung eines biologischen Determinismus freilich ein Strohmann.

Letztlich schleppt die Genderforschung in derselben Weise wie die historische Rassenforschung einen immensen ideologischen Ballast mit sich. Eine Genderforschung aber, die sich ihrer politischen Missionstätigkeit nicht begeben mag, macht sich selbst zum siamesischen Zwilling dieser Rassenforschung.

Literatur:

- Berg, Anna O.; Goetz, Judith; Sanders, Eike (2019), Frauen*rechte und Frauen*hass. Antifeminismus und die Ethnisierung von Gewalt. Berlin: Verbrecher Verlag

- Bermbach, Udo (2015), Houston Stewart Chamberlain. Wagners Schwiegersohn – Hitlers Vordenker. Stuttgart – Weimar: J.B. Metzler

- Cassirer, Ernst (2002), Vom Mythus des Staates. Hamburg: Meiner

- Hübner, Kurt (2013), Die Wahrheit des Mythos. 2. Auflage. Freiburg: Verlag Karl Alber

- Schluchter, Wolfgang (2018), Handeln im Kontext. Neue Studien zu einem Forschungsprogramm im Anschluss an Max Weber. Tübingen: Mohr Siebeck

- Weingart, Peter; Kroll, Jürgen; Bayertz, Kurt (2006), Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland. Frankfurt a. M.: Suhrkamp

Schreibe einen Kommentar