(20. April 2015)

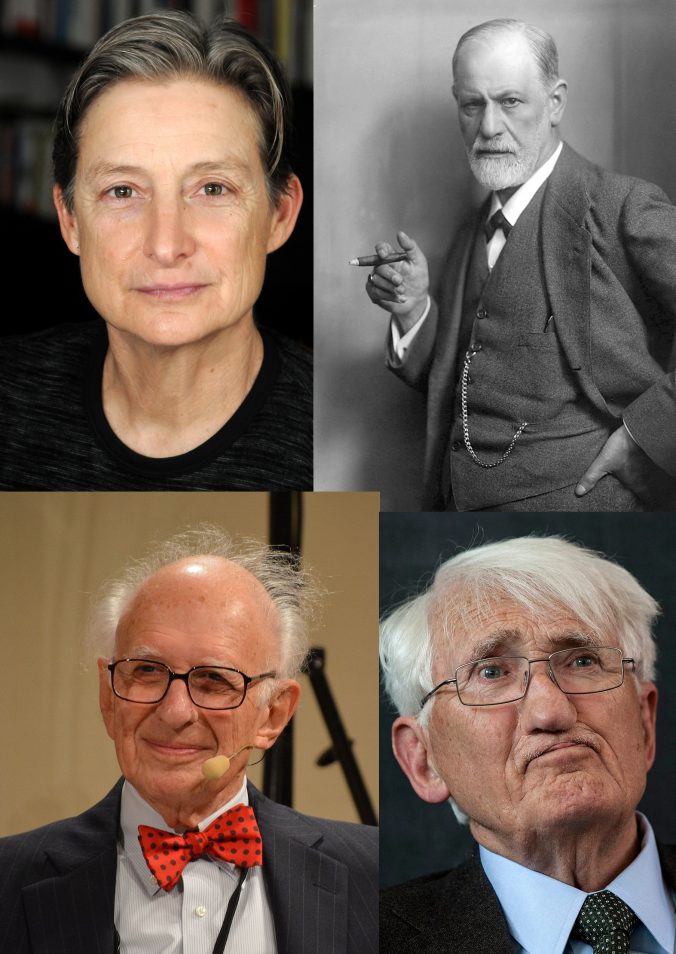

Ich nehme in dem folgenden Blogpost eine Anregung von Christian auf, der die KW 17 zu einer »feministischen Theoriewoche« machen möchte, indem ich das von ihm für den 20. April vorgesehene Thema »Soziale Konstruktion der Geschlechter« aufgreife. Meiner Meinung eignet sich für dieses Thema die Diskussion von drei theoretischen Ausrichtungen, die miteinander in Zusammenhang stehen: die klassische Rollentheorie, die poststrukturalistische Theorie von Judith Butler und psychoanalytisch ausgerichtete Theorien. Ich möchte diese drei Ansätze in unterschiedlicher Ausführlichkeit unter einer bestimmten Leitfrage erörtern, nämlich, auf welche Weise in ihnen Geschlecht als »soziale Konstruktion« verstanden wird und jeweils das Verhältnis zur naturwissenschaftlichen Biologie beschaffen ist.

A: Rollentheorie

Die Rollentheorie ist bei Chris erst kürzlich diskutiert worden, deshalb beschränke ich mich hier auf eine kurze Anmerkung.

Dass Rollen »sozial konstruiert« sind, steckt bereits in der Definition des Begriffs. Hier liegt das Problem in der Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit: einerseits wird Männern von feministischer Seite vorgeworfen, sie würden bei veralteten Rollenmustern stehenbleiben, andererseits lösen Männer, die ihr Rollenverhalten tatsächlich überschreiten, erhebliche Ängste und Widerstände aus. Denn in der Praxis hat der feministische Vorwurf eine sehr spezifische Zwecksetzung: nicht, Männer zu »ändern«, sondern Männer unter moralischen Druck zu setzen, sich feministischen Forderungen zu unterwerfen. Denn der Feminismus beansprucht, allein definieren zu können, wie eine Änderung männlicher Rollen aussehen soll.

Männer, die ihr Rollenverhalten nach ihren eigenen Kriterien und Bedürfnissen überschreiten, sind im Feminismus nicht erwünscht, denn sie durchbrechen die dort beanspruchte Definitionsmacht über Geschlechtsrollen. Insbesondere ist dort nicht erwünscht, dass Männer eine eigene historische Bilanzierung männlicher Rollen vornehmen, weil dies die einseitige feministische Opferbilanz zerstören würde. Ebenso wenig ist erwünscht, dass feministische Ideologie auf die eigenen Widersprüche hingewiesen wird, die daraus entstehen, dass je nach Bedarf zwischen konstruktivistischen und essentialistischen Weiblichkeitsdefinitionen hin- und her geschaltet wird. Die Aussage, dass Geschlechtsrollen »sozial konstruiert« sind, ist daher unproblematisch.

B: Poststrukturalismus

Anders in der poststrukturalistischen Theorie insbesondere Judith Butlers – hier wird die Konstruktionsbehauptung tatsächlich auf das biologische Geschlecht ausgedehnt. Butlers zuerst 1990 in »Gender Trouble« (dt. 1991: »Das Unbehagen der Geschlechter«) entwickelte Ausgangsthese beginnt mit der homosexuellen Erfahrung, dass sich männliche und weibliche Verhaltensweisen nicht eindeutig auf männliche und weibliche Körper zuordnen lassen:

»Setzen wir für einen Augenblick die Stabilität der sexuellen Binarität (binary sex) voraus, so folgt daraus weder, dass das Konstrukt ›Männer‹ ausschließlich dem männlichen Körper zukommt, noch daß die Kategorie ›Frauen‹ nur weibliche Körper meint. (…) Wenn wir jedoch den kulturell bedingten Status der Geschlechtsidentität als radikal unabhängig vom anatomischen Geschlecht denken, wird die Geschlechtsidentität selbst zu einem freischwebenden Artefakt. Die Begriffe Mann und männlich können dann ebenso einfach einen männlichen und einen weiblichen Körper bezeichnen wie umgekehrt die Kategorien Frau und weiblich.«

Butler 1991: 23

Diese Aussage kann man noch auf einem rollentheoretischen Hintergrund lesen, insofern beispielsweise »tuntige« Verhaltensweisen als betont weibliche Verhaltensweisen eines biologischen Mannes bestimmt sind. Die Person ist biologisch ein Mann, ist aber von weiblichen Empfindungsweisen und Verhaltensdispositionen geprägt. Allerdings setzt diese Lesart voraus, dass sich ein Maßstab dessen, was als weibliche oder männliche Verhaltensdisposition und Empfindungsweise gilt, hinreichend klar bestimmen lässt. Eine Möglichkeit bestünde nun darin, sich hier auf eine Biologie der Geschlechter zu berufen, aber genau dieser Konsequenz möchte Butler aus dem Weg gehen:

»Wenn man den unveränderlichen Charakter des Geschlechts bestreitet, erweist sich dieses Konstrukt namens ›Geschlecht‹ vielleicht als ebenso kulturell hervorgebracht wie die Geschlechtsidentität. Ja, möglicherweise ist das Geschlecht (sex) immer schon Geschlechtsidentität (gender) gewesen, so daß sich herausstellt, daß die Unterscheidung zwischen Geschlecht und Geschlechtsidentität letztlich gar keine Unterscheidung ist. Wenn also das ›Geschlecht‹ (sex) selbst eine kulturell generierte Geschlechter-Kategorie (gendered category) ist, wäre es sinnlos, die Geschlechtsidentität (gender) als kulturelle Interpretation des Geschlechts zu bestimmen.«

Butler 1991: 24

Um diesen Gedanken plausibel zu machen, bezeichnet Butler das, was sich einfach als biologischer Tatbestand behaupten ließe, als »vordiskursive Gegebenheit«, und gemäß ihres durch Foucault und Lacan geprägten theoretischen Hintergrundes steht diese Gegebenheit im Verdacht, durch einen Diskurs »produziert« worden zu sein.

»Die Geschlechtsidentität umfaßt auch jene diskursiven/kulturellen Mittel, durch die eine ›geschlechtliche Natur‹ oder ein ›natürliches Geschlecht‹ als ›vordiskursiv‹, d.h. als der Kultur vorgelagert …, hergestellt und etabliert wird. (…) Diese Produktion des Geschlechts als vordiskursive Gegebenheit muß umgekehrt als Effekt jenes kulturellen Konstruktionsapparats verstanden werden, den der Begriff ›Geschlechtsidentität‹ (gender) bezeichnet.«

Butler 1991: 24

Butler greift nun auf jenes Argument aus dem Kernbestand des Strukturalismus zurück, das zwischen intrinsischen und relationalen Eigenschaften unterscheidet: intrinsische Eigenschaften kommen einem Erkenntnisgegenstand unabhängig von seinen Beziehungen zu anderen Gegenständen zu, relationale Eigenschaften werden durch diese Beziehungen konstituiert. Diese Idee stammt ursprünglich aus der Linguistik eines der Väter des Strukturalismus, Ferdinand de Saussure, und beschreibt den Umstand, dass die Bedeutung von Zeichen durch die Abgrenzung von der Bedeutung anderer Zeichen zustandekommt. Wie sich an der Bedeutungsverschiebung von Vokabeln im Verlauf sprachlicher Entwicklung ablesen lässt, gibt es keine »intrinsischen« Eigenschaften eines Worts, die es auf ein bestimmtes Signifikat und eine bestimmte Bedeutung fixieren würden. Die einfachste Form einer relationalen Eigenschaft ist die binäre Opposition von Bedeutungen, die aus der wechselseitigen Ausschließung zweier Begriffe entsteht, wie zum Beispiel »männlich« und »weiblich«.

Dass Personen überhaupt nach Geschlecht kategorisiert werden, verweist Butler zufolge »auf die Grenzen einer diskursiv bedingten Erfahrung«, (Butler 1991: 27) die einer sprachlichen Ausschließungslogik folgen, welche aber wiederum durch soziale Macht abgesichert ist:

»Diese Grenzen wurden stets nach Maßgabe eines hegemonialen kulturellen Diskurses festgelegt, der auf binäre Strukturen gegründet ist, die als Sprache der universellen, allgemeingültigen Vernunft erscheinen.«

Butler 1991: 27

Was Butler zufolge nun die sprachliche Struktur des Geschlechterdualismus mit der konkreten Erfahrung verbindet, ist die Struktur des »Begehrens«, die sie konsequenterweise aus einer »queeren« Position betrachtet:

»Die heterosexuelle Fixierung des Begehrens erfordert und instituiert die Produktion von diskreten, asymmetrischen Gegensätzen zwischen ›weiblich‹ und ›männlich‹, die als expressive Attribute des biologischen ›Männchen‹ (male) und ›Weibchen‹ (female) verstanden werden.«

Butler 1991: 38

Mit anderen Worten: die Vorstellung eines biologischen Geschlechts entsteht aus der Regulierung des Begehrens durch ein System der »Zwangsheterosexualität«:

»Die Instituierung einer naturalisierten Zwangsheterosexualität erfordert und reguliert die Geschlechtsidentität als binäre Beziehung, in der sich der männliche Term vom weiblichen unterscheidet. (…) Die taktische Produktion der diskreten binären Kategorisierung des Sexus verschleiert gerade die strategischen Ziele dieses Produktionsapparates, indem sie den ›Sexus‹ (sex) als ›Ursache‹ der sexuellen Erfahrung, Verhaltensweisen und des Begehrens darstellt.«

Butler 1991: 46 f.

Auf diese Weise hebt Butler zwar nicht den anatomischen Geschlechtsunterschied auf, schlägt aber den gesamten Bereich der geschlechtsspezifischen Erfahrung einer diskursiven und damit kulturellen Prägung zu. Nicht natürliche Dispositionen, sondern ein institutionalisierter »Produktionsapparat« ist für den Inhalt der geschlechtsspezifischen Erfahrung zuständig. In »Bodies that Matter« (1993) bestätigt Butler diese Sichtweise noch einmal ausdrücklich:

»Das ›soziale Geschlecht‹ [gender] läßt sich danach keineswegs weiterhin als kulturelles Konstrukt verstehen, das der Oberfläche der Materie, und zwar aufgefaßt als ›der Körper‹ oder als dessen gegebenes biologisches Geschlecht, auferlegt wird. Vielmehr läßt sich, sobald das ›biologische Geschlecht‹ selbst in seiner Normativität verstanden wird, die Materialität des Körpers nicht länger unabhängig von der Materialisierung jener regulierenden Norm denken. Das ›biologische Geschlecht‹ ist demnach nicht einfach etwas, was man hat, oder eine statische Beschreibung dessen, was man ist: Es wird eine derjenigen Normen sein, durch die ›man‹ überhaupt erst lebensfähig wird, dasjenige, was einen Körper für ein Leben im Bereich kultureller Intelligibilität qualifiziert.«

Butler 1997: 22

Butler vertritt also eine sehr weitreichende Theorie kultureller Prägung:

»Die Materie der Körper wird neu gefaßt als die Wirkung einer Machtdynamik, so daß die Materie der Körper nicht zu trennen sein wird von den regulierenden Normen, die ihre Materialisierung beherrschen, und von der Signifikation dieser materiellen Wirkungen.«

Butler 1997: 22

Lars Distelhorst hat diese These in seiner Einführung in Butlers Werk mit Kants Unterscheidung von den »Dingen an sich« und den »Erscheinungen« analogisiert:

»Das biologische Geschlecht ist vielmehr das, was sich in seinem An-Sich-Sein immer entzieht, da es nur über einen stets kulturell geprägten Diskurs verstanden werden kann und sich dadurch im Augenblick der Auseinandersetzung immer schon in gender verwandelt hat. Es ist möglich, zwischen sex und gender zu unterscheiden, jedoch nur, wenn eingeräumt wird, dass die wesentliche Eigenschaft der Kategorie sex darin besteht, sich jedem Zugriff zu entziehen. (…) Es geht nicht mehr darum, zu klären, wie sich sex und gender zu einander verhalten, sondern darum, in welcher Weise sex lesbar gemacht wird«.

Distelhorst 2009: 27

Diese Textexegese ließe sich noch länger fortsetzen, ohne Butler schwerwiegende Inkonsistenzen ihres Modells nachzuweisen, und zumindest der geneigte soziologische Leser kann dem eloquenten Fortgang der Argumentation mit einiger Faszination folgen. Aber gerade darum stellt sich, je länger man dies tut, immer drängender die Frage, wo in diesen Texten eigentlich der Konstruktionsfehler versteckt ist. Denn dass Butler unsere Alltagsintuitionen vor den Kopf stößt, dürfte außer Frage stehen, aber dies allein kann kein Kriterium sein, um ihr Modell zu verwerfen. Tatsächlich steckt der Fehler nicht in dem, was der Text aussagt, sondern darin, wovon er schweigt. Denn zum Verblüffendsten an Butlers Kritik zählt m. E. das vollständige und durchgängige Ausblenden naturwissenschaftlichen Wissens, sowohl in Bezug auf Wissenschaftsmethodiken als auch auf empirische Befunde.

Während auf die »philosophische() Tradition, die mit Platon beginnt und sich mit Descartes, Husserl und Sartre fortsetzt« (Butler 1991: 31) zumindest noch Bezug genommen wird, scheint eine Naturwissenschaft wie die Biologie schlicht inexistent zu sein. Angesichts der Relevanz und Mit-Zuständigkeit der Biologie für eine Anthropologie der Geschlechter fällt es schwer, in dieser Ignoranz nur eine Nachlässigkeit zu sehen. Es spricht mehr dafür, sie für einen Akt der Verdrängung zu halten. Wann immer Butler von »Natur« spricht, erfolgt dies in einem Kontext, in dem von einer Naturalisierung des Kulturellen oder einer künstlichen Unterscheidung von Natur und Kultur die Rede ist.

»Daß Materie immer etwas zu Materie Gewordenes ist, muß meiner Meinung nach mit Bezug auf die produktiven und eben auch materialisierenden Effekte von regulierender Macht im Foucaultschen Sinne gedacht werden. (…) Durch welche regulierenden Normen wird das biologische Geschlecht selbst materialisiert? (…) Als die sedimentierte Wirkung einer andauernd wiederholenden oder rituellen Praxis erlangt das biologische Geschlecht seinen Effekt des Naturalisierten«.

Butler 1997: 32

Alle »Natur« erscheint als ein Produkt von Diskursen, aber der eigentliche, wissenschaftliche Diskurs der Biologie scheint sich nicht in der erlauchten Gesellschaft dieser Diskurse zu befinden. Er ist nicht einfach unsichtbar, sondern wird durch lautstarkes Beschweigen unsichtbar gemacht. Es gibt im Poststrukturalismus eine feministische Matrix diskursiver Macht, in der die empirische Naturwissenschaft ausgegrenzt und negiert wird.

Hier zeigt sich nun, dass der feministische Diskurs Butlers selbst die Eigenschaften hat, Diskursmacht auszuüben, Ausschlüsse zu produzieren und Normativität zu generieren: der Diskurs der wissenschaftlichen Biologie ist »anathematisch« abwesend, er ist mit einem Tabu belegt und ins Reich des Vergessens gebannt. Seine Exklusion ist eine implizite Voraussetzung der Butlerschen Kritik – sie ist aber insofern folgerichtig, als die Frage nach dem Status des naturwissenschaftlichen Wissens ins Zentrum der männlichen Identifikation mit dem Objektiven führt. Simone de Beauvoir hatte eine Identifizierung des Männlichen mit dem Universellen kritisiert – in den Worten Butlers:

»In der existenzialistischen Analyse der Mysogynie (sic!) von Beauvoir ist das Subjekt immer schon als männliches bestimmt, das mit dem Universellen verschmilzt und sich selbst von einem weiblichen Anderen abhebt, das seinerseits außerhalb der universalistischen Normen der Persönlichkeit steht … . Beauvoirs Analyse wirft also implizit die Frage auf, durch welchen Akt der Negation und Verleugnung sich die Männlichkeit als entleiblichte Universalität darstellt und die Weiblichkeit als verleugnete Körperlichkeit konstituiert wird.«

Butler 1991: 30 f.

Die feministische Kritik auch Butlers entsorgt nun aber mit dem männlichen Anspruch auf Verkörperung des Objektiven die Idee des Objektiven gleich mit: der Poststrukturalismus kennt nur noch kämpfende Diskurse.

Und dieser Umstand bietet einen Schlüssel zum Verständnis der feministischen Verkennung, wie sie beispielsweise in den Texten Butlers vorliegt: auch Judith Butler bewegt sich, wenn sie ein Telefon benutzt oder in einem Flugzeug nach Europa fliegt, in einer Welt, die sich mit naturwissenschaftlichen Mitteln der hinreichenden Objektivität der für Flug und Datenübertragung grundlegenden Sachverhalte vergewissert hat. Die ingenieurtechnische Formel, die eine Boeing in der Luft hält, ist etwas anderes als bloß Teil eines »machtgeprägten Diskurses«, und sie wird immer noch in der überwiegend männlich geprägten Welt der Ingenieure entwickelt. Diese Aussage mag wie ein billiges Auftrumpfen erscheinen, verweist aber tatsächlich auf Voraussetzungen poststrukturalistischer Diskurse, die diesen verloren gegangen sind.

»Männlicher« Universalismus und »männliche« Objektivität repräsentieren einen Realitätsindex, der von feministischen Diskursen uneingestandenermaßen als regenerierbare Ressource konsumiert wird. Diese Tatsache scheint vernachlässigbar, solange es sich nur um Telefone und Flugzeuge handelt – tatsächlich aber sind alle Wissensgehalte davon betroffen, die mit den methodischen Mitteln der Naturwissenschaften »produziert« werden – darunter auch das Wissen vom biologischen, geschlechtlichen menschlichen Körper.

Wenn Flugzeuge gemäß objektiver Gesetze fliegen und Telefone gemäß objektiver Gesetze Daten übertragen, dann kann auch nicht a priori ausgeschlossen werden, dass geschlechtliche Körper gemäß objektiver Gesetze funktionieren und geschlechtlich sind. Der Diskurs, der dies konstatiert, ist daher nicht einer unter vielen, sondern hat einen besonderen Status, der sich nur um den Preis eines performativen Selbstwiderspruchs in Abrede stellen lässt. Was das konkret bedeutet, sehen wir, wenn wir uns am Beispiel psychoanalytischer Geschlechtertheorien mit einer dritten Ebene der »sozialen Konstruktion des Geschlechts« befassen.

C: Psychoanalyse

Die psychoanalytischen Theorien haben den Vorteil, dass man an ihnen die Entwicklung des Verhältnisses zu den Naturwissenschaften sowohl »genealogisch« als auch systematisch studieren kann. Dies ist der Fall, weil die Psychoanalyse einerseits eine Kulturtheorie enthält, zugleich aber die Frage ihres Status als Naturwissenschaft im Zentrum des Selbstverständnisses der Disziplin niemals gänzlich untergegangen ist.

Man kann dies am Beispiel des Freudschen Drei-Instanzen-Modells von »Ich«, »Es« und »Über-Ich« erläutern: das »Ich« ist diejenige Instanz der Person, die zwischen den Anforderungen der Gesellschaft an das Individuum, welche als »kulturelle Repräsentanzen« im Über-Ich vorliegen, und den spontanen Triebregungen des »Es«, in welchen die menschliche Natur zum Ausdruck kommt, eine Vermittlung herstellen muss. Insoweit sich die Psychoanalyse mit dem Einfluss dieser »kulturellen Repräsentanzen« auf das Ich befasst, ist sie Kulturtheorie, insoweit sie den Apparat der Antriebe zu modellieren sucht, ist sie Naturwissenschaft. Dieses Verhältnis prägt die Psychoanalyse von Anfang an – in den Worten Paul Ricœurs:

»Die Schriften von Freud präsentieren sich von Anfang an als eine gemischte, sogar zwiespältige Rede, die bald Aussagen über – einer Energetik unterworfene – Kräftekonflikte macht, bald Aussagen über – einer Hermeneutik unterworfene – Sinnbeziehungen.«

Ricœur 1974: 79

Tatsächlich hat Freud die von ihm angestrebte »dynamische Psychologie« ursprünglich als Neurophysiologie entwerfen wollen. Ein entsprechendes Manuskript aus dem Jahre 1895 wurde zu Freuds Lebzeiten jedoch nicht publiziert, da die experimentellen Möglichkeiten der Neurowissenschaft am Beginn des 20. Jahrhunderts völlig unzureichend waren, weshalb Freud sein Konzept nicht weiter verfolgte. Er hatte auch keine Möglichkeit zu erkennen, dass das von ihm angestrebte »Energieverteilungsmodell« durch ein Informationsverarbeitungsmodell abgelöst werden musste.

Statt dessen rückte – spätestens legitimiert durch Freuds »Traumdeutung« von 1905 – eine Rezeption der Psychoanalyse als Hermeneutik ins Zentrum. Für die klinische Praxis war die Positionierung in dieser Frage zwar nicht entscheidend, aber faktisch gewannen gesprächszentrierte Therapieformen nicht nur bei der Behandlung von »leichten« neurotischen Störungen an Terrain, sondern bis in die 60er Jahre hinein auch innerhalb der klinischen Psychiatrie für die Behandlung psychotischer Störungen, wobei unter anderem ein Modell prominent wurde, das schizophrene Erkrankungen als Resultat systematisch verzerrter Kommunikationsprozesse auffasste.

Erst seit den 60er Jahren geriet die Psychoanalyse mit der Weiterentwicklung der Psychopharmaka und der allmählich Fahrt aufnehmenden neueren Hirnforschung wieder ins Hintertreffen. Für unsere Zwecke ist aber die wissenschaftstheoretische Deutung der Psychoanalyse als Hermeneutik zentral, und hier wurde ein Abschnitt aus Jürgen Habermas‘ »Erkenntnis und Interesse« international einflussreich, in dem dieser beanspruchte, die Psychoanalyse eindeutig und endgültig für die hermeneutische Sichtweise zu vereinnahmen, indem er Freud ein »szientistisches Selbstmißverständnis« nachzuweisen versuchte.

Diese Habermassche Lesart stellt eine wichtige Weichenstellung dar: sie war einerseits überaus erfolgreich und kategorisierte für alle sich im engeren oder weiteren Sinne als »Kritische Theorie« verstehenden Richtungen jedes naturwissenschaftliche Verständnis der menschlichen Psyche als »Positivismus«. Zugleich war sie aber, wie Adolf Grünbaum 1988 in »Die Grundlagen der Psychoanalyse« nachgewiesen hat, eklatant falsch und in erster Linie ein Zeugnis für Habermas’ völlig unzureichendes Naturwissenschaftsverständnis. Habermas ist schließlich von Freud zu Piaget weitergezogen und hat seine Version der Kritischen Theorie damit auf ein sehr viel solideres Fundament gestellt, aber seine strikt hermeneutische Lesart von Freud ist ebenso wie sein Positivismusvorwurf zurückgeblieben wie das Grinsen der Grinsekatz.

Wo sich feministische Theorien psychoanalytischer Modelle bedienen, wie bei Nancy Chodorow (»The Reproduction of Mothering«/»Das Erbe der Mütter«) oder Christa Rohde-Dachser (»Expedition in den dunklen Kontinent«), tun sie dies mit einem kulturalistischen Vorverständnis, wobei sich Rohde-Dachser ausdrücklich auf Alfred Lorenzer bezieht, der in den 70er Jahren eine neue Synthese von Psychoanalyse und Marxismus zu formulieren suchte und Habermas’ wichtigster Gewährsmann für Freud gewesen ist. Feministische psychoanalytische Modelle können sich zudem auf die mit den großen weiblichen Psychoanalytikern Melanie Klein, Karen Horney und Frieda Fromm-Reichmann bereits früh zu Prominenz gelangte Objektbeziehungstheorie berufen, die die besondere Rolle von Müttern für die Entwicklung des kindlichen Selbst herausstellen.

Diese feministischen Adaptionen der Psychoanalyse gehen ihrerseits von einer sehr tiefgehenden Prägung des Menschen durch Sozialisationsprozesse aus, in denen natürliche Prädispositionen kaum vorkommen. Vereinfacht gesagt bestehen geschlechtstypische Prägungen hier in tiefenpsychologischen Umsetzungen, Verankerungen und »Naturalisierungen« von Rollenmustern, es handelt sich sozusagen um Rollentheorie mit psychologischer Tiefendimension.

Diese Modelle haben sich damit freilich auch das Problem eingehandelt, dass sie sich nicht von dem Mitte der sechziger Jahre einsetzenden Bedeutungsverfall der Psychoanalyse und der sich zusehends verschärfenden Kritik an ihr abkoppeln können. Dies betrifft auch den Status der Psychoanalyse als Kulturtheorie und damit das Übergangsfeld von »innerer Natur« und Kultur im Menschen. Und hier kommt als vorläufig letzter zu nennender Kritiker Eric Kandel ins Spiel (vgl. »Psychiatrie, Psychoanalyse und die neue Biologie des Geistes«): Kandel hat die Psychoanalyse systematisch aus einer modernen neurophysiologischen Perspektive kritisiert, ohne sie dabei völlig zu verwerfen – im Gegenteil: er sieht heute die Chance gegeben, dass die Psychoanalyse zumindest ihre empirisch bewährten Befunde in den Rahmen einer erneuten, naturwissenschaftlich fundierten Neurophysiologie einfügt und damit die ursprüngliche Idee Freuds aus den letzten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts wieder zur Geltung bringt.

Mit dieser stark komprimierten Bestandsaufnahme zur psychoanalytischen Theorie und ihrer Version einer »Konstruktion des Geschlechts« möchte ich vor allem eines deutlich machen: anders als das feministische Selbstverständnis vorsieht, steht eine strikt kulturalistische Theorie der menschlichen Geschlechtsidentität noch vor jeder Bezugnahme auf neuere evolutionspsychologische und evolutionsbiologische Modelle auf tönernen Füßen. Die feministische Kaiserin ist ideengeschichtlich bereits nackt, bevor diese Theorien an die Tür klopfen, weil die für sicher gehaltene ideologische Abgrenzung gegen naturwissenschaftliche, biologische Erklärungsansätze niemals, zu keiner Zeit, auf soliden Fundamenten stand.

Dies bedeutet auf der anderen Seite nicht, dass kulturelle und hermeneutische Modelle der Neurophysiologie und Evolutionspsychologie gänzlich das Feld zu räumen hätte, es bedeutet aber, dass Theorien menschlicher Geschlechtsidentität aller Voraussicht nach in Zukunft nach einem Grundschema von »interpretierter innerer Natur« gebildet werden müssen. Da sich insbesondere eine konsequent poststrukturalistische Geschlechtertheorie auf diese Weise nicht mehr halten lässt, ist eine kritische Geschlechtertheorie wieder auf das verwiesen, was die Soziologie seit Jahrzehnten zuverlässig anbieten kann: die klassische Rollentheorie.

Literatur:

- Butler, Judith (1991), Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt a. M.: Suhrkamp

- Butler, Judith (1997), Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Frankfurt a. M.: Suhrkamp

- Chodorow, Nancy J. (1978, 1999), The Reproduction of Mothering. Psychoanalysis and the Sociology of Gender. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press

- Distelhorst, Lars (2009), Judith Butler. Paderborn: Wilhelm Fink (UTB)

- Grünbaum, Adolf (1988), Die Grundlagen der Psychoanalyse. Eine philosophische Kritik. Stuttgart: Reclam

- Habermas, Jürgen (1973), Erkenntnis und Interesse. Mit einem neuen Nachwort. Frankfurt a. M.: Suhrkamp

- Kandel, Eric R. (2008), Psychiatrie, Psychoanalyse und die neue Biologie des Geistes. Mit einem Vorwort von Gerhard Roth. Frankfurt a. M.: Suhrkamp

- Ricœur, Paul (1974), Die Interpretation. Ein Versuch über Freud. Frankfurt a. M.: Suhrkamp

- Rohde-Dachser, Christa (2003, 22011), Expedition in den dunklen Kontinent. Weiblichkeit im Diskurs der Psychoanalyse. Gießen: Psychosozial-Verlag

Schreibe einen Kommentar