6. April 2018

In diesem Blogpost präsentiere ich ein weit ausholendes historisches Argument zum Thema »Historische Voraussetzungen des Feminismus«. Es ist darum ausholend und auch etwas umständlich, weil es ein Fragment einer »deep history« der okzidentalen, also abendländischen, Gesellschaften seit der Antike ist. Es verlängert die kritische Frage, inwieweit die moderne Frauenbewegung eigentlich über ihre eigenen historischen Voraussetzungen Bescheid weiß, über den Angelpunkt der Aufklärung hinaus in die Vergangenheit des europäischen Mittelalters und dessen antike Voraussetzungen. Meine anhand der genannten historischen Literatur gewonnene Kernthese lautet, dass es nicht nur der Eintritt in moderne gesellschaftliche Verhältnisse mit den technologischen und medizinischen Befreiungseffekten war, der die Entstehung einer eigenständigen Frauenemanzipationsbewegung ermöglicht hat, sondern zudem die bis auf antike Voraussetzungen zurückgehende »westliche Familienform« – also genau jene Form der Familie, die in der feministischen Überlieferung als perfides patriarchales Herrschaftsinstrument denunziert wird. Tatsächlich hat diese Familienform jedoch welthistorisch präzedenzlose Befreiungseffekte gehabt, ohne die die moderne individualistische bürgerliche Gesellschaft einschließlich ihrer vergleichsweise liberalen Geschlechterbeziehungen nicht möglich gewesen wäre.

Günstige Voraussetzungen im »Westen«

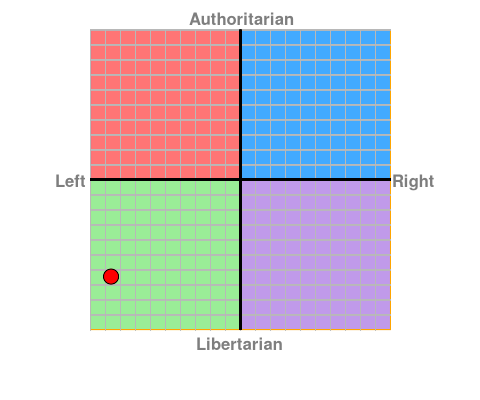

Für die historisch erstmalige Entstehung einer Frauenbewegung boten die Gesellschaften des Westens, des Weberschen »Okzidents«, besonders günstige Voraussetzungen. Damit ist nicht erst die Epoche der Aufklärung gemeint, die entscheidend zum weltgeschichtlichen Durchbruch der westlichen Kultur und zur Inklusion der Frauen in die Menschen- und Bürgerrechte beigetragen hat, sondern Entwicklungen, die bis tief ins Mittelalter zurückreichen. Die Rede ist von der spezifisch westlichen Familienform: der gattenzentrierten, bilateralen Kernfamilie. Was haben Familienstrukturen mit Freiheitsbegriffen zu tun? Youssef Courbage und Emmanuel Todd schlagen in ihrem Buch »Die unaufhaltsame Revolution. Wie die Werte der Moderne die islamische Welt verändern.« eine verblüffend simple Erklärung vor: sie verweisen darauf, dass in Frankreich, Russland und China unbeschadet anderer Unterschiede (wie der Unterstellung der Kinder unter einen Familienpatriarchen und die unterschiedliche Stellung der Schwestern) die Position der Brüder zueinander in Bezug auf die Erbteilung gleichrangig war. Dann verweisen sie auf die französische, russische und chinesische Revolution:

»Die Revolutionen in Frankreich, Russland und China verband ein Universalismus. Alle drei standen für eine Lösung für die gesamte Menschheit und nicht nur für das französische, russische oder chinesische Volk. Diese Position war kraft einer Logik, die den Menschen weitgehend unbewusst blieb, im Wert der Gleichheit enthalten: Wenn Brüder gleich sind, sind es auch alle Menschen und Völker.«

Courbage/Todd 2008, S. 54

Als Gegenbeispiele nennen die beiden Autoren Deutschland, Japan und Ruanda, in denen historisch keine gleiche Erbteilung, sondern das Erstgeburtsrecht vorherrschte:

»Ein universalistisches Menschenbild erschien in der Ethik und in der Außenpolitik als unannehmbar: Wenn die Brüder ungleich sind, sind es auch die Menschen und Völker.«

Courbage/Todd 2008, S. 55

Familienstrukturen sind Kontexte des Aufwachsens von Kindern, und diese übernehmen die vorgefundenen Strukturen und die in sie eingebauten Wertungen als Selbstverständlichkeiten. Allerdings gehört zu diesen Strukturen mehr als nur die Stellung der Brüder zueinander, nämlich ebenso die Stellung der Schwestern und der Ehefrauen, die Art der Lateralität und Lokalität, d.h. die Wertung zwischen väterlicher und mütterlicher Linie und die Zuordnung angeheirateter Verwandtschaft, sowie das durchschnittliche Heiratsalter.

»Wir«, also der heutige »Westen«, halten die gattenzentrierte, bilaterale Kernfamilie für den Normalfall. Das war sie jedoch nicht immer:

»(e)s gibt … in Vergangenheit und Gegenwart durchaus Familienformen, in denen nicht primär die Beziehung zwischen den Ehegatten, sondern die zwischen Vater und Sohn das bestimmende Element ausmacht.«

Mitterauer 2009, S. 71

Dieser Unterschied ist nicht nebensächlich, sondern hat weitreichende Konsequenzen. Zum einen sind solche Familien patrilinear und patrilateral: die Erbfolge findet ausschließlich im Mannesstamm statt, und die Verwandten der Vaterseite haben einen höheren Rang als die Verwandten der Mutterseite, was auch einschließen kann, dass die Frau lebenslang durch ihre Beziehung zum Vater verwandtschaftlich eingeordnet wird, nicht durch ihre Beziehung zum Gatten. Während für uns »Onkel« und »Tante« die Geschwister beider Eltern bezeichnen, also ganz gleich, ob die Verwandtschaft zum Vater oder zur Mutter besteht, unterschieden die indoeuropäischen Sprachen ursprünglich, wie auch das Arabische und Chinesische, begrifflich zwischen Vaterbruder/Vaterschwester und Mutterbruder/Mutterschwester, so auch die älteren deutschen Bezeichnungen »Vetter« und »Oheim« sowie »Base« und »Muhme«, im Lateinischen »patruus«/»avunculus« und »amita«/»matertera«. Der sprachgeschichtliche Übergang von einer differenzierenden zu einer neutralisierenden bzw. parallelisierenden Terminologie fand (in Bezug auf die indoeuropäischen Sprachen Europas) als erstes im klassischen Griechenland statt, in den nachchristlichen Jahrhunderten auch im Lateinischen:

»Alle aus dem Vulgärlatein entwickelten romanischen Sprachen haben eine parallelisierende Terminologie … . Die gesamte Romania hatte im Frühmittelalter also diesen Transformationsprozess bereits abgeschlossen. Von den germanischen Sprachen machte als erstes das Englische einen solchen Wandel durch, und zwar beginnend mit dem ›Norman Conquest‹. Im Deutschen erfolgte er im Wesentlichen in der frühen Neuzeit.«

Mitterauer 2009, S. 80 f.

Allerdings folgt die Sprachentwicklung nur sehr zögerlich der sozialen Praxis, die entsprechenden realen Veränderungen sind also wesentlich älter. Ebenso unterschieden sich ursprünglich die Begriffe für Blutsverwandte und Heiratsverwandte, z. B. im Lateinischen »cognati« für erstere und »affinis« für letztere, wobei im Zuge des Sprachwandels »cognati« die Bedeutung von »affinis« in sich aufnahm. Auch die Analogisierung von Heiratsverwandten mit Blutsverwandten, wie sie im Begriffskomplex der Verschwägerten als z. B. Schwiegervater und Schwiegermutter zum Ausdruck kommt, stellt eine Aufweichung einer früher eindeutigen Unterscheidung dar.

»Termini für Verschwägerte waren in allen indoeuropäischen Sprachen ursprünglich klar von denen für Blutsverwandte geschieden.«

Mitterauer 2009, S. 82

Unsere Vorstellung vom Beginn der »modernen Gesellschaft« ist üblicherweise mit der Französischen Revolution als der erstmaligen Durchsetzung derjenigen Gleichheitsprinzipien verknüpft, auf die wir uns auch heute noch berufen, und in Milieus mit protestantisch geprägter Erinnerung mögen einzelne Merkmale wie die Gewissensfreiheit zudem auf die Reformationszeit zurückgeführt werden. Ein Blick in die Geschichte fördert jedoch alsbald den erstaunlichen Befund zutage, dass der Beginn der Veränderungen, die zu den gegenwärtigen Verhältnissen geführt haben, sehr viel früher liegt, nämlich im Frühmittelalter: irgendwo zwischen den letzten Kaisern des römischen Westens und der Dynastie Karls des Großen. Als die wichtigsten Ursachen der betreffenden Entwicklung (mit denen wir uns im Folgenden befassen werden) werden zwei Faktoren genannt: zum einen die karolingische Agrarverfassung, zum anderen eine historische Kraft, von der man dies im Banne geläufiger Klischees am Wenigsten erwarten würde – die lateinische Kirche des Westens, d.h. das katholische Christentum. »(D)ie signifikante Veränderung scheint gegen Ende des Römischen Reiches eingetreten zu sein.« (Goody 1989, S. 22)

Auswirkungen des Christentums

Zunächst einmal ist klarzustellen, gegen welche Verhältnisse sich die Doktrinen des Christentums abgegrenzt haben: Die wichtigste Beobachtung diesbezüglich ist, dass die patrilinearen und patrilateralen Familienformen stammesgesellschaftlicher Herkunft sind: sie entstammen einem sozialen Kontext, in dem Verwandtschaft, und damit Abstammung, das Grundprinzip gesellschaftlicher Organisation darstellt. Stammesgesellschaften sind segmentäre Gesellschaften, in denen Sippenverbände die Segmente bilden, aus denen der Stamm sich zusammensetzt. In städtischen Zivilisationen wie denen der klassischen Antike werden solche Zugehörigkeiten, wie die stadtrömische Gliederung des Staatsvolkes in tribus, schließlich durch territoriale Zugehörigkeiten überlagert (die Bezeichnung »tribus« geht in Rom auf die räumliche und politische Gliederung über). Was Michael Mitterauer über die Familienform in der islamischen Welt sagt, gilt für ein sehr weites Spektrum patrilinearer stammesgesellschaftlicher Verhältnisse:

»Dieser hohe Stellenwert von Söhnegeburten beeinflusst die Familienstruktur grundlegend. Es musste früh geheiratet werden, um männlichen Nachwuchs sicherzustellen. Die Kindersterblichkeit war hoch. Töchter zählten für Kontinuität der Patrilinie nicht. Die Fruchtbarkeitsperiode der Frau musste möglichst weitgehend genützt werden. So bewirkte das Interesse an überlebenden Söhnen vor allem ein niedriges Heiratsalter der Frauen.«

Mitterauer 2009, S. 101

Im Kontrast dazu steht das europäische Heiratsmuster:

»Hauptkennzeichen dieses Musters waren späte Heirat bei Männern und Frauen sowie ein hoher Prozentsatz von Ehelosigkeit … . Da Frauen später heirateten als in anderen Gesellschaften, gibt es mehr junge Frauen im arbeitsfähigen Alter, die selbst für ihren Unterhalt sorgen können. Heiraten sie schließlich und bekommen Kinder, sind sie wesentlich reifer, ein Umstand, der eine besondere Gestaltung der Beziehungen zwischen den Eheleuten und auch zwischen Eltern und Kindern naheliegend erscheinen läßt«.

Goody 1989, S. 20 f.

Worin bestanden nun die betreffenden christlichen Doktrinen? Am wichtigsten waren die selbständige Heilsfähigkeit der Frau und das Konsensprinzip der Ehe. Soweit es die Heilsgewinnung betrifft, herrscht im Christentum Chancengleichheit. In denselben Passagen des Korintherbriefs, in denen Paulus für Frauen striktere Verhaltensregeln für Frauen beim Gebet festlegt, sagt er auch:

»Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott,«

1. Kor 11, 11

Der spätantike Gallorömer Caesarius von Arles, Bischof seiner Stadt, erklärte,

»daß Männer und Frauen gleicherweise durch Christi Blut losgekauft und zugleich durch das allerheiligste Bad [der Taufe] abgewaschen sind, daß sie auch, zum Altare des Herrn hinzutretend, Leib und Blut des Herrn empfangen; denn bei Gott gibt es keine Unterscheidung von Mann und Frau; nie bevorzugt er um der Person willen.«

zit. n. Angenendt 2009, S. 262

Innerhalb des Rahmens der Kirche war die Frau selbständig handlungsfähig. Anders als im antiken Judentum, in dem der Satz geprägt wurde, es sei besser, die Thora zu verbrennen, als sie von einer Frau berühren zu lassen (Brown 1994, S. 160), spielten in den christlichen Gemeinden insbesondere Witwen aus einflußreichen Familien als Schirmherrinnen eine bedeutende Rolle.

»Schon die Tatsache, daß die Frau in der Kirche selbst ihre Gaben darbrachte, also opferte, daß sie sich auch in der Beichte, dem geistlichen Gericht, selbst verantwortete, verschaffte ihr eine Rolle, die sie sonst, im Geschäftsgebaren oder vor Gericht, nicht auszuführen vermochte: In der Kirche handelte sie in ihrem eigenen Namen und wurde nicht von ihrem Mann vertreten. In der Heilssorge gab es eben keinen Geschlechtsunterschied.«

Angenendt 2009, S. 263

Die Gemeinschaft der Christen war eine Gemeinschaft von Individuen, die den neuen, den inneren, von ethischen Maximen geleiteten und vom Geist Gottes erfüllten Menschen verkörperten.

»Das bei Paulus zum ersten Mal auftretende Bild vom ›Leib Christi‹ ist ein in der Antike verbreitetes Idealbild für die Gemeinschaft einer Polis, wonach ein Staat (oder eine Polis) einen Organismus bilden … soll«.

Theißen 2007, S. 351

Die Gemeinschaft der Christen ist eine Volksversammlung, ekklesia, aber gestiftet nicht durch Herkunft, sondern durch die Taufe, die jedem Gläubigen den Geist vermittelt, welcher den Leib zusammenhält, und erneuert im Ritual des Abendmahls, sie ist

»die Neugründung einer von übernatürlicher Kraft durchfluteten Gemeinschaft, in der die Glieder als Teile desselben Körpers von ein und demselben Geist durchdrungen sind«.

Theißen 2007, S. 352

Alle Bestimmungen durch soziale Herkunft entfallen:

»Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen.«

Kol 3,11

Gal 3,28 ergänzt »da ist nicht Mann und Frau«, d.h. das neue Gemeinschaftsmodell schließt auch die Frauen als Gleichwertige ein, die expliziten Wendungen gegen eine solche Gleichwertigkeit sind pseudopaulinische Ergänzungen, also im Nachhinein (wenngleich kirchengeschichtlich früh) hinzugefügte Fälschungen. Das christliche Verhältnis zur Sexualität steht mit diesem Gemeinschaftsmodell in direktem Zusammenhang, denn geschlechtliche Fortpflanzung ist das nachdrücklichste Beispiel einer Festlegung des Menschen durch Abstammung. Die antike Stadt, als Kernstück der antiken Zivilisation, und die Familien, aus denen sie sich zusammensetzte, waren so sehr vom Tode und der Gefahr des Aussterbens bedroht, dass der gewöhnliche Bürger nicht die Freiheit hatte, nach Belieben mit den eigenen Sexualtrieben zu verfahren:

»Ob durch gezielte Gesetzgebung wie die des Kaisers Augustus, die Junggesellen bestrafte und Familien dafür belohnte, daß die Kinder hervorbrachten, oder einfach durch das unbestrittene Gewicht der Gewohnheit – junge Männer und Frauen wurden unaufdringlich dazu mobilisiert, ihren Körper zur Fortpflanzung einzusetzen. Der Druck auf die jungen Frauen war unerbittlich. Damit die Bevölkerung des Römischen Reiches auch nur konstant blieb, mußte, wie es scheint, jede Frau durchschnittlich fünf Kinder in die Welt gesetzt haben.«

Brown 1994, S.20

In der Legende der Heiligen Thekla schildert ein christlicher Verfasser des 5. Jahrhunderts die Anklage, die angeblich gegen den Apostel Paulus erhoben worden sei, als er in Theklas kilikischer Region den Verzicht auf die Ehe predigte:

»Er verunglimpft die Ehe: ja, die Ehe, von der man sagen könnte, sie sei der Anfang, die Wurzel und die Quelle unserer Natur. Ihr entspringen Väter, Mütter, Kinder und Familien. Städte, Dörfer und Landwirtschaft sind durch sie in Erscheinung getreten. Ackerbau, Seefahrt und alle Fertigkeiten dieses Staates – Gerichte, das Oberkommando, Philosophie, Rhetorik, der ganze summende Schwarm der Redner – beruhen auf ihr. Mehr noch, aus der Ehe gehen die Tempel und Heiligtümer unseres Landes hervor, das Opfer, die Riten, Initiationen, Gebete und feierlichen Tage der Fürbitte.«

Vita Theclae, zit. n. Brown 1994, S. 19

Was uns heute als Inbegriff einer repressiven Sexualmoral erscheint, nämlich die Aufforderung zur sexuellen Enthaltsamkeit, konnte unter den damaligen Bedingungen als ein Akt der Selbstbefreiung und Emanzipation gesehen werden. In ihrer radikalen Form war sie gleichbedeutend mit einem Ausstieg aus den sozialen Zwängen und Verpflichtungen, in welche die Sexualität eingebettet war. Nur der Asket hat die vollständige Herrschaft über sich selbst erlangt und ist im vollen Sinne autonom, keiner Fremdbestimmung durch fleischliche Triebe und ihre Konsequenzen mehr unterworfen. Er überwindet die irrationalen Affekte des Fleisches durch den ebenso irrationalen Affekt, der vom Geist Gottes ausgeht und der die Entfaltung der nichtsexuellen Liebe, agape, ermöglicht.

»Nur der Geist, der als irrationale Kraft vorgestellt wird, kann den Menschen bis in jene Tiefen hinein verwandeln, in der die Affekte wurzeln.«

Theißen 2007, S. 445

Aber diese Fähigkeit zur radikalen Askese ist ein charisma, eine Gnadengabe, die nicht allen Gläubigen zuteil wird. Daher musste die Kirche auch mit Zuständen geringerer Heiligkeit zurechtkommen, die aus dem Glauben auszuschließen sie schon darum keine Veranlassung hatte, als solche stärker im Alltag verankerte Gläubige das Gemeindeleben aus ihren weltlichen Verstrickungen heraus materiell unterstützten. Infolgedessen waren eine Reihe von Kompromißformen unterhalb der radikalen Askese akzeptabel: nach dem Tod eines Ehepartners konnte der überlebende Teil darauf verzichten, sich erneut zu verheiraten, lebende Partner konnten nach der Geburt von Kindern auf geschlechtlichen Umgang verzichten, und eine Partnerschaft konnte von vornherein gänzlich auf Sexualität verzichten.

Insbesondere für Frauen bot eine Orientierung an asketischen Idealen Vorteile: sie konnten innerhalb der christlichen Gemeinden einen anerkannten Status unabhängig von der Ehe erlangen, sie konnten an der Öffentlichkeit außerhalb des Hauses teilnehmen, ohne in ihrem ehelosen Status infrage gestellt zu werden, und sie gewannen eine Integrität, die sie vor sexuellen Übergriffen schützte und der ohne diesen spirituellen Status im Rahmen der damaligen Ethik die Begründung fehlte. Aber auch die Ehe selbst schien dadurch an emotionaler Intensität zu gewinnen, dass alle sexuellen Nebenbeziehungen ausgeschlossen wurden, die zuvor für den Mann als läßliche Sünde gegolten hatten. Gerd Theißen verweist in diesem Zusammenhang auch auf den frühchristlichen Text »Hirt des Hermas«, in dem erkennbar wird, dass der Status der »Jungfräulichkeit« Zärtlichkeiten vor der Schwelle sexueller Vereinigung durchaus zuließ.

»Küsse und Umarmungen sind hier mit einem ›Jungfräulichkeitsideal‹ durchaus verträglich. (…) Für die durchschnittliche Ehe bedeutete (die asketische Selbstbeschränkung) kaum einen völligen Verzicht auf sexuelle Vereinigung und ganz gewiss nicht auf sublime Formen erotischer Zärtlichkeit.«

Theißen 2007, S. 455

Insgesamt sind die Konsequenzen der christlichen Ehemoral und ihrer schwächer wirksamen Parallelen in der heidnischen Philosophie vergleichsweise fortschrittlich gewesen:

»(G)leichzeitig in Philosophie und im Urchristentum … finden wir Tendenzen, sexuelle Beziehungen in der Ehe aus der nach wie vor geltenden Herrschaftsethik zu lösen und als Gemeinschaftsethik der Ehepartner neu zu definieren. Philosophen und Christen verteilten die Pflichten symmetrischer: Beide Seiten werden zur Treue verpflichtet. Auch die Nebenbeziehungen des Mannes zu anderen Sexualpartnern sind Ehebruch, was keineswegs selbstverständlich war. Die Ehepartner sollte ein gemeinsames Band von Liebe und Zuneigung verbinden.«

Theißen 2007, S. 439

Einfluss und Herrschaft der Kirche im Frühmittelalter

In der Epoche, die Gegenstand unserer Betrachtung ist, im frühen und hohen Mittelalter Europas, sind die genannten Merkmale des christlichen Glaubens jedoch in völlig veränderten Kontexten wirksam. Wir befinden uns in einer Welt, die aus dem Untergang des weströmischen Reichs entstanden ist und in der die Kirche auf Umstände reagieren musste, die mit anderen auf dem Territorium des römischen Weltreichs entstandenen Kulturräumen kaum vergleichbar waren: auf dem Boden des lateinischen Westens war es im Zuge der germanischen Landnahmen und dem Wegfall des römischen Staatsapparats zu einer Re-Barbarisierung von Gesellschaft und Kultur gekommen, von der auch die römische Kirche selbst stark beeinträchtigt worden war, bevor sich daraus eine historisch neuartige Zivilisation entwickelte. Insbesondere war die juristisch rational geregelte Welt römischer Sozialbeziehungen in dieser Region durch ein Universum archaischer stammesgesellschaftlicher Verhältnisse abgelöst worden, das sich nur sehr allmählich und gegen große Widerstände auf alternative Modelle des gemeinschaftlichen Lebens einließ. Und wir befinden uns in einer Welt, in der die christliche Kirche die Spannung zwischen radikalen und moderaten Formen des christlichen Ethos schon lange, nämlich bereits in der Spätantike, in die Gestalt einer geistlichen Hierarchie gebracht hat, in der die Priester und Mönche über die Laien herrschen – wobei das Verhältnis zu den weltlich mächtigen Laien dauerhaft umstritten ist: die Entwicklung der Machtverhältnisse zwischen geistlichen und weltlichen Herrschaftsgewalten bietet einen roten Faden durch die mittelalterliche Geschichte.

Einer der Konfliktgegenstände zwischen den geistlichen und weltlichen Mächten des Mittelalters war die Ehe gewesen, ihr Rang und ihre Stellung, und die Zuständigkeit dafür. War die Ehe ein »Sakrament«, eine von Gott geheiligte Institution, dann fiel sie in die Zuständigkeit der Kirche, ansonsten war sie bloß ein weltlicher Zusammenschluß zweier Christenmenschen, der die Priester nichts anging. Die christliche Überlieferung war hier von Anfang an ambivalent gewesen: »Besser heiraten als Brennen« war bereits die Empfehlung des Paulus gewesen (1. Kor 7,9), aber das war nur die zweitbeste Lösung, denn »wer seine Jungfrau heiratet, handelt gut, und wer sie nicht heiratet, wird besser handeln« (1. Kor 7,38) Der kirchliche Zuständigkeitsanspruch für die Ehe bemaß sich danach, wo die Grenze zwischen Gut und Böse gezogen wurde: lag sie zwischen der Ehe und der Unzucht, dann kam der Ehe Heilsrelevanz zu, wenngleich minderer Ordnung, und fiel in die Zuständigkeit der Kirche, lag diese Grenze aber zwischen der Enthaltsamkeit und der Ehe, dann war letztere ein rein weltliches Arrangement. Letzterer Standpunkt wurde an der Wende zum Hochmittelalter zur Häresie erklärt, denn er wurde regelmäßig von jenen vertreten, die seit jener Zeit die Ordnung der Kirche immer wieder mit dem Vorwurf einer moralischen Inkonsequenz angriffen, wie den katharoi, den »Reinen«, dem Urbild der mittelalterlichen »Ketzer«.

Das ganze Frühmittelalter hindurch war der Einfluss der Kirche jedoch geringer gewesen, die Quellen sind voll von offensichtlich vergeblichen Ermahnungen an die Könige und Fürsten, die restriktiven kirchlichen Heiratsregeln einzuhalten, die jede Verehelichung unterhalb des siebten Verwandtschaftsgrades untersagten. Jack Goody hat die Frage gestellt, weshalb die frühmittelalterliche Kirche überhaupt auf die Idee gekommen ist, sich mit solchen Regeln, die weitab aller damaligen sozialen Gepflogenheiten der ihr anvertrauten Christenheit lagen, in Dauerkonflikte zu begeben, zumal sich diese Grundsätze nicht einmal aus der Bibel ableiten ließen? Es gab dafür weder alttestamentarische noch römische Voraussetzungen.

»Warum setzte die Kirche ein ganzes Spektrum neuer Verhaltensweisen im Bereich der Verwandtschaft und Ehe in Gang, obwohl diese im krassen Gegensatz zu den Gebräuchen der einheimischen Bevölkerung standen, die zu bekehren sie gekommen war, die auch im Gegensatz standen zum römischen Erbe, auf das sie sich berief, und ebenso zu den Lehren der Heiligen Schrift?«

Goody 1989, S. 55

Goodys Antwort ist so verblüffend wie plausibel: der Einfluß der Kirche im realen Leben war schon immer davon abhängig gewesen, dass fromme Laien ihr Schenkungen an beweglichen und unbeweglichen Besitztümern zugewandt hatten, und eine prominente Möglichkeit hierzu bestand in der Zuwidmung eines Erbteils, das nach dem Tod nicht der Verwandtschaft, sondern der Kirche zufallen sollte. Das war ein zweischneidiges Schwert, dessen Probleme bereits in römischer Zeit gesehen worden waren. Einerseits gab es für diese Art des Besitzerwerbs nachvollziehbare Gründe:

»Die Anhäufung von Besitz war nicht einfach nur ein Weg, in die eigene Tasche zu wirtschaften, denn die Kirche benötigte Einkünfte nicht nur, um den Klerus zu versorgen und ihre Häuser zu unterhalten; es mußte auch die wohltätige Unterstützung der Bedürftigen gewährleistet werden. Die Versorgung der Armen, der christlichen Armen, war ein wesentliches Merkmal des frühen Christentums, das mit dem dritten Jahrhundert allerdings ein so wichtiges Unternehmen wurde, daß dafür eine hauptamtliche Verwaltung erforderlich war.«

Goody 1989, S. 110

Dennoch enthielt dieser Mechanismus zugleich auch eine Einladung zum Exzess, der schon von den Zeitgenossen selbst konstatiert worden ist:

»Zur Zeit des Kaisers Decius vertrat die Obrigkeit die Meinung, dass die Christen von Rom über einen beträchtlichen Reichtum verfügten, dass sie Gold- und Silbergefäße bei ihren Gottesdiensten gebrauchten und dass viele ihrer Proselyten ihre Ländereien und Häuser verkauft hätten, um das allgemeine Vermögen der Sekte zu mehren, dies freilich auf Kosten ihrer unglücklichen Kinder, die sich an den Bettelstab gebracht sähen, weil ihre Eltern Heilige gewesen.«

Gibbon 2007, Bd. II, S. 180

In der Welt der barbarischen Eroberer des lateinischen Westens freilich musste die Kirche trotz früher Bekehrungen der Fürsten vielfach erst wieder neu Fuß fassen, insbesondere in Regionen, in denen der christianisierte senatorische Adel durch die Wanderungsbewegungen verdrängt worden war, wie in Nordgallien, am Rhein und in Britannien, oder die wie die rechtsrheinischen Stammesherzogtümer nie zum Römischen Reich gehört hatten. Die christliche Umdefinition von Verwandtschaftsbeziehungen war hier die Strategie der Wahl:

»Verbietet man aber die Verwandtenehe, verhindert man die Adoption, verdammt die Polygynie, das Konkubinat, die Scheidung und eine Wiederheirat, dann werden vierzig Prozent der Familien ohne direkten Erben dastehen.«

Goody 1989, S. 57

Und auf diesen nicht vererbbaren Besitz erhob die Kirche ihren spirituell begründeten Anspruch. Bei Salvian von Marseille, einem vornehmen christlichen Gallorömer des 5. Jahrhunderts beispielsweise liest sich der Bannfluch gegen die Adoption folgendermaßen:

»Und so schaffen sich diese ganz unglücklichen und gottentfremdeten Menschen, da sie schon nicht durch die Fesseln eigener Kinder gebunden sind, selber solche Fesseln, in denen sie ihre unglücklichen Seelen erdrosseln; da schon kein gefährlicher Zwang innerhalb der eigenen Familie herrscht, holen sie die Gefahr von außen herein; und wenn ja schon die Grundlagen zu Versuchungen fehlen, stürzen sie sich gleichsam in das freigewählte Verderben.«

Salvian Ad Ecclesiam, zit. n. Goody 1989, S. 113 f.

Der Zuwachs an Besitz der gallischen Kirche zwischen dem vierten und dem achten Jahrhundert war enorm. Auf der anderen Seite war auch Kirchenbesitz immer wieder Ziel von gewaltsamen Enteignungen aller Art gewesen:

»Die örtlich konzentrierten riesigen Vermögen waren stets der Gefahr der Plünderung durch feindlich Gesinnte oder Freibeuter ausgesetzt, der Besteuerung oder Beschlagnahme seitens des Staates oder der Ausbeutung durch die eigenen Bischöfe, die nicht nur persönliche Besitzinteressen zu vertreten und Erben zu versorgen hatten, sondern auch zeitweise gar nicht der Kirche angehörten«.

Goody 1989, S. 130

Entwicklungen im Hochmittelalter

Die Zuspitzung des Konflikts zwischen weltlicher und geistlicher Perspektive ereignete sich jedoch erst später, im 11. und 12. Jahrhundert. In der karolingischen Zeit war der Anspruch der Kirche auf die Ehe noch nicht allzu weit gediehen, sie galt als Feier der Vereinigung der Leiber und war insofern Teil der weltlichen Freuden, die der Klerikerstand nur mit spitzen Fingern anfasste.

»In der Tat war die Ehe in Nordfrankreich im 9. Jahrhundert noch einer der Lebensbezirke, in die sich die Geistlichen nur von ferne einmengten. Keine Quelle erwähnt den kirchlichen Brautsegen – außer bei Königinnen; und auch in diesem Fall bildet er nur ein Element des Weiherituals, der feierlichen Krönung … . Der Bischof von Bourges verbot den Geistlichen seines Jurisdiktionsbereichs die Teilnahme an Hochzeiten. Das war insofern verständlich, als man bei der Hochzeit, die auf den Abschluß des Ehevertrags folgte, unter Gelächter und Trinkgelagen die Vereinigung der Leiber feierte. (…) Die Zeremonien, durch die eine Ehe gestiftet wurde, spielten sich ganz auf der weltlichen, ›volkstümlichen‹ Ebene der Kultur ab: wenn die karolingischen Chroniken von fürstlichen Eheschließungen berichten, verweisen sie nur auf die ausgelassenen Festlichkeiten und den Zug, der die Braut zum Hochzeitsbett geleitete. Hinkmar [Erzbischof von Reims 845-882], ein ausgezeichneter Rechtskenner, definiert die Ehe durch ihre privatrechtlichen Formen, wobei er auf die klassisch-römische Tradition zurückgreift … . Über Gebete oder irgendeine Art kirchlicher Mitwirkung wird nichts gesagt.)

Duby 1985, S. 41 f.

Ähnlich eigenständig handelte der karolingische Reichsadel auch in Fragen des Erbrechts. Das Verbot der Heirat unterhalb des siebten Verwandtschaftsgrads wird erstmals 829 auf dem von Ludwig dem Frommen einberufenen Konzil von Paris genannt, zur gleichen Zeit wird aber die Institution des Konkubinats noch akzeptiert.

Diese karolingische Welt wird in den nächsten beiden Jahrhunderten erschüttert durch die Teilungen des fränkischen Reiches und die damit einherhegende Zersplitterung der karolingischen Hausgüter, durch die Überfälle der Sarazenen, Normannen und Ungarn, die eine dezentrale Verteidigung um befestigte Burgorte begünstigen und auf diese Weise der Funktion der königlichen Zentralmacht unterminieren, und durch die politische Anarchie, die aus der Erosion der Machtvertikale und den neu entstehenden Machtchancen für energische Emporkömmlinge entsteht. Während der Zerfallsprozess im ostfränkischen Reich auf der Ebene der sogenannten Stammesherzogtümer arretiert wurde, die zum Beginn der Krisenzeit bereits über gefestigte Identitäten verfügten, kamen im Westfrankenreich zusätzlich Kämpfe um die jeweils regionale Vorherrschaft hinzu. (Ehlers 2009, S. 25 ff.) In diesen Konflikten spielten unter anderem auch Heiratsstrategien eine wichtige Rolle, da über diese Bündnisse geschlossen und Vasallitätsverhältnisse begründet und bei Bedarf wieder gelöst wurden. Verschärft durch den Wunsch nach männlichen Erben wurden daher im Hochadel in kurzer Taktzahl Ehen geschlossen und wieder annulliert, das heißt: Ehegattinnen nach Maßgabe politischer Erfordernisse geheiratet, verstoßen, weiterverschachert und wiedergeheiratet. Da auch Erbteilungen nicht mehr beliebig unter allen Anwärtern vorgenommen werden konnten, ging die Tendenz dahin, nur noch die Nachkommenschaft in direkter Linie, also die agnatische Verwandtschaft, zu berücksichtigen und die Kognaten in ihren Ansprüchen zurückzusetzen. Als die Kirche zu Beginn des 11. Jahrhunderts daran geht, dieser Anarchie in der »Gottesfriedensbewegung« etwas entgegenzusetzen, ist nicht nur die im engeren Sinn politische Ordnung Ziel ihrer Bemühungen, sondern auch die ihr mittelbar zugehörige Ordnung der Verwandtschaftsbeziehungen. Und hier konvergieren schließlich weltliche und kirchliche Interessen, insofern der Erhalt des Familienerbes zusehends davon abhängig wird, eine große Zahl potentieller Anwärter der erweiterten Verwandtschaft von der Erbfolge auszuschließen. Die patriarchale Macht des Familienvorstands über die Familienangehörigen musste zunehmen, um solche Ausschließungen »überschüssiger« Söhne und kognatischer Verwandter durchzusetzen.

»Der Wert der Ehe erhöhte sich in ein und derselben Bewegung sowohl in der adligen Familienethik als auch in den ethischen Normen, die von den Prälaten verkündet wurden.«

Duby 1985, S. 137

Das führte gleichzeitig zu einer Verknappung des Guts »Ehestand« – indem die Voraussetzungen restriktiver wurden, gab es nicht nur Töchter, sondern auch Söhne, die entweder in Konvente aufgenommen oder zum Gang in die Fremde genötigt wurden, beispielsweise als Pilger oder als Kreuzfahrer. Wobei den Töchtern die Klostermauern beschieden waren, die Zahl der Frauenkonvente nahm an der Wende zum 12. Jahrhundert in Nordfrankreich zu. Zugleich führte die konsequente Durchführung der Kirchenreform auch dazu, dass immer mehr Priester gezwungen waren, sich von ihren Lebensgefährtinnen zu trennen. (Duby 1985, S. 184 f.) Mit der neu gewonnenen kirchlichen Oberhoheit über die Ehe verstärkte sich nunmehr auch die Orientierung am Konsensprinzip:

»Der grundsätzliche Umbruch geschah im 12. Jahrhundert, als sowohl die Kanonistik wie die neue Theologie entstanden. Dabei kam es auch zur Klärung der Ehelehre und, für die Praxis noch wichtiger, zu einem neuen Eherecht. Petrus Lombardus faßte die voraufgegangene Diskussion zur Synthese zusammen: Der Konsens konstituiert die Ehe, er verpflichtet die beiden Partner auf wechselseitige Gewährung des Beischlafs – das ist das ›debitum‹ (1 Kor 7,3) – und knüpft das Band der Unauflöslichkeit. (…) Die Konsenserklärung, weil kirchenrechtlich das entscheidende Ehekonstitutiv, suchte man dadurch abzusichern, daß sie nach genauem Wortlaut, in Gegenwart eines Priesters und zumeist vor der Kirchentüre abgegeben wurde, was wiederum zur Folge hatte, daß die Eheschließung, für die bis dahin weltliches Recht gegolten hatte, nun unter das kanonische Recht und damit in die Kompetenz der kirchlichen Gerichte fiel.«

Angenendt 2009, S. 277

Auf diese Weise war es paradoxerweise gerade der Einfluss der Kirche, der der innerfamiliären patriarchalen Autorität der männlichen Hausvorstände Grenzen zog und den Partnerschaftsgedanken der Ehe förderte:

»Daß die Jurisdiktion nun allein bei der Kirche lag, war von entscheidender Konsequenz, denn die Kirche sah die elterliche Zustimmung nicht unbedingt als Voraussetzung an, noch forderte sie ein bestimmtes Heiratsalter. (…) Am deutlichsten kommt der Rückgang familialer Autorität, den die kirchliche Lehre bewirkte, in den Konflikten zwischen kirchlicher und weltlicher Auffassung über die Notwendigkeit der elterlichen Zustimmung zum Ausdruck. Vom zwölften Jahrhundert an betrachtete die Kirche zumindest inoffiziell die Ehe als Sakrament, das sich die Partner gegenseitig durch den Austausch des wechselseitigen Einverständnisses spenden, das heißt durch den Partnerkonsens. Während die Kirche zwar darin übereinstimmte, daß Ungehorsam gegenüber den Eltern eine schwere Sünde und heimliche Eheschließungen zu verurteilen seien, waren solche Ehen dennoch gültig. Ihre Gültigkeit wurde auf dem Tridentinischen Konzil bestätigt. (…) Wichtig ist es, anzuerkennen, daß der Gedanke des beiderseitigen Konsenses im Gegensatz zu dem der elterlichen Autorität im Mittelalter für das kirchliche Modell der Ehe wesentlich war und in dieser Frage in direktem Gegensatz zum weltlichen Modell stand. (…) Gegen 1160 bestand Petrus Lombardus darauf, daß ein Vater seine Tochter nicht gegen ihren Willen zur Heirat zwingen könne, obgleich Gewohnheits- und Gesetzesrecht ihr häufig die Mitgift vorenthielten, wenn sie gegen seinen Willen heiratete.«

Goody 1989, S. 167 f.

Einfluss der Produktionsverhältnisse

Zu beachten ist bei der vorangehenden Argumentation, dass wir hier den Blick auf die soziale Schicht des Adels richten, wenngleich der kirchliche Regelungsanspruch nicht bei dieser Schicht Halt macht. Die abhängige Landbevölkerung hatte nicht wie der Adel an Verheiratungen geknüpfte Interessen und Investitionen zu verteidigen, der diese Schicht gegen die kirchlichen Erwartungen so widerspenstig machte, und sie war allein schon vom Rechtsstatus her eine disponible Masse, deren Familienstruktur zum Gegenstand grundherrschaftlicher Eingriffe werden konnte. Eine ausgeprägte Dominanz der Kernfamilie, d.h. der Eltern-Kinder-Gruppe, findet sich bereits in der Epoche Karls des Großen, als die Verfügungsgewalt über die Bauern noch nicht durch die kriegerischen und ökonomischen Umwälzungen späterer Jahrhunderte erschüttert und durch höhere Mobilitätschancen abgelöst worden war.

»Karolingerzeitliche Quellen zeigen, dass hinsichtlich der Generationentiefe diese Haushaltsform bei der breiten Masse der bäuerlichen Untertanen damals eindeutig dominiert. Die Vorherrschaft der Zweigenerationenfamilie gegenüber der Dreigenerationenfamilie ist so klar, dass man annehmen darf, die erstere wurde angestrebt, die letztere zu vermeiden gesucht. Grundherrschaftliche Arbeitskräftepolitik im Rahmen der Villikationsverfassung hatte die Möglichkeit dazu, insbesondere wo es um ›servi casati‹, also um in eigenen Häusern angesiedelte Unfreie ging. Man konnte Einzelpersonen, Familienteile, aber auch ganze Familien innerhalb der Villikation versetzen, man konnte Söhne und Töchter von Mansusbauern, wenn sie herangewachsen waren, zum Dienst auf dem Herrenhof, aber auch auf den Höfen anderer Mansusbauern verpflichten, vor allem aber konnte man von herrschaftlicher Seite den Zeitpunkt der Eheschließung der Untertanen beeinflussen. Das scheint der Schlüssel zu jener Form der Mansenbesetzung gewesen zu sein, die die Vorherrschaft der so genannten ›Kernfamilie‹ gewährleistete. Söhne mussten heiraten, sobald sie den Hof ihres Vaters oder einen anderen frei gewordenen Mansus übernahmen. Andererseits durften sie keine Ehe schließen, solange sie nicht einen Hof selbständig führten.«

Mitterauer 2009, S. 74

Hier war es nicht die Kirche, die ihre ethischen Vorstellungen durchsetzte – auch nicht dort, wo sie selbst als Grundherr auftrat, sondern es wurden organisatorische Maßnahmen ergriffen, die einer optimalen Bewirtschaftung des Landes im Sinne der Grundherren dienten.

Michael Mitterauer sieht die Lockerung von Abstammungsbeziehungen durch die christliche Ethik als eine wichtige Rahmenbedingung für die Entstehung der europäischen Familienform an, hält aber darüber hinaus »die Organisation der Arbeit« für einen »entscheidenden Bedingungsfaktor für die Ordnung der Familie.« (Mitterauer 2009, S. 104) Die Entstehung der Jugend als eigenständige Lebensphase sieht er als Verbindung von später Heirat und arbeitsgetriebener Mobilität:

»Nur dort, wo kein Druck besteht, die Patrilinie fortzusetzen, kann derart spät geheiratet werden. Viele Jugendliche verlassen in dieser Lebensphase das Elternhaus, vor allem um als Gesinde Dienst in fremdem Haus zu leisten. (…) Der Dienst als ›life-cycle-servant‹ in seinen verschiedenen Varianten … erscheint als ein besonders charakteristisches Gestaltungselement von Jugend in Europa. Gesindedienst bedeutet Mobilität. (…) Die Gesindewanderung führt in der Regel nicht ins Elternhaus zurück. (…) Gesindedienst bedeutet schließlich eine besonders radikale Form der Ablöse von der Herkunftsfamilie. Oft sind schon in sehr früher Jugend nicht mehr die leiblichen Eltern die maßgebliche Sozialisationsinstanz.«

Mitterauer 2009, S. 104 f.

Dieses Modell gilt für Jugendliche beiderlei Geschlechts. Durch diese Schwächung der patriarchalen Autorität entwickelt sich auch eine hohe Selbstbestimmtheit in der Partnersuche. Und schließlich bietet sich die Chance, starke Sozialbeziehungen zu nicht verwandten Personen aufzubauen, die nach dem Modell der »Bruderschaft« gestaltet sind: Vereine, Zünfte, Genossenschaften, die ganzen horizontalen Verflechtungen der im Entstehen begriffenen bürgerlichen Gesellschaft finden hier eine wesentliche Bedingung ihrer Möglichkeit. Und all diese Voraussetzungen sind gegeben, noch ehe die westlichen Gesellschaften damit beginnen, einen theoretischen Begriff ihrer Freiheit zu entwickeln. Die historische Chance der »westlichen Frau« auf Durchsetzung größerer Freiheiten ist insofern ein integraler Bestandteil der Chance zur Durchsetzung von Freiheiten in den westlichen Gesellschaften insgesamt.

Ehestand und Sexualität im Hochmittelalter

Doch im Hoch- und Spätmittelalter ist es noch nicht soweit. So, wie die christliche Sicht auf die Sexualität tendenziell negativ bleibt, so bleibt auch die Einschätzung des weiblichen Geschlechts tendenziell negativ. Die Bußkataloge des Burchard von Worms aus der Zeit um die Jahrtausendwende sind hierfür eine ergiebige Quelle. Ihr Verfasser, seines Amtes Bischof von Worms und angesehener Kirchenrechtler, hatte einen Entscheidungsleitfaden für kirchliche Richter in Angelegenheiten der Sexualmoral und des Eherechts erstellt und darin in detaillierter Weise Strafmaße religiöser Buße festgelegt. Burchard

»ist überzeugt, daß Mann und Frau zwei verschiedene Menschengattungen darstellen, wobei das weibliche Geschlecht schwach und wankelmütig ist und nicht in derselben Weise beurteilt werden darf wie das männliche. (…) (V)on Natur eine Betrügerin, muß die Gattin selbst vor Gericht der strikten Vormundschaft ihres Mannes unterworfen bleiben … . Sie ist … die Frivolität in Person, schwatzhaft in der Kirche, saumselig in ihrer Pflicht, für die Verstorbenen zu beten, leichtsinnig. Für die Kindstötung trägt sie allein die Verantwortung, da die Sorge um den Nachwuchs in ihren alleinigen Aufgabenbereich fällt. Ein Kind ist gestorben? Dann muß es die Mutter gewesen sein, die es durch wirkliche oder vorgespiegelte Nachlässigkeit zu Tode gebracht hat (…). Natürlich ist die Abtreibung eine Sache der Frauen, ebenso die Prostitution. Sie sind, man weiß es, nur allzu leicht bereit, ihren Leib zu verkaufen oder auch den ihrer Töchter, ihrer Nichten oder einer anderen Frau. Denn sie sind lüstern und schamlos.«

Duby 1985, S. 76 f.

Die Asymmetrie dieser Perspektive wirkt sich auch vor Gericht aus – wenn es etwa um die Kriterien geht, die für eine Annullierung oder Aufhebung der Ehe veranschlagt werden sollen:

»Wie nicht anders zu erwarten, prüft er zunächst das betragen der Frau, von der die Bosheit im allgemeinen ausgeht. Die Frauen sind von Natur aus unzüchtig, und wenn man sie vor ihm des Ehebruchs beschuldigt, hat er das Recht, die Scheidung auszusprechen: der Fall ist von Jesus ein für allemal geregelt worden. Allgemein bekannt ist auch die Heimtücke der Frauen, und der Bischof muß auf der Hut sein, daß er nicht von ihnen betört werde – etwa von Gattinnen, die sich bei ihm beschweren, daß ihr Mann (wohl weil er zu alt ist) die Ehe nicht zu vollziehen vermag. Der Bischof wird als erstes den Mann hören. Bestreitet dieser den Sachverhalt, bleibt sie in seinem Bett, denn ihm ist vorrangig Glauben zu schenken. Wenn freilich die Frau einige Monate später ihre Klage erneuert, mit lautem Wehgeschrei, sie wolle Mutter werden, und wenn die Impotenz ihres Gemahls durch ›rechtes Urteil‹ (Gottesurteil) bewiesen wird, kann der geistliche Richter nicht mehr umhin, die Ehe zu annullieren. Doch ist bei alledem Wachsamkeit geboten: vielleicht hat die Frau einen Komplizen, einen Liebhaber?«

Duby 1985, S. 85 f.

Das alles bedeutet nun freilich nicht, dass die Sexualität des Mannes keiner Reglementierung unterworfen würde, denn sie ist im Grundsatz nicht weniger sündig als die der Frau. Allerdings werden ihr größere Konzessionen gemacht als der weiblichen Sexualität, insbesondere wenn es junge, unverheiratete Männer betrifft, denen man bereitwilliger einräumt, sich auszutoben – sofern sie dabei keine ehrbaren Frauen »beschädigen«:

»Hast Du eine Jungfrau verdorben? Wenn Du sie danach zur Gemahlin genommen und somit nur, was allerdings sehr ernst ist, die Hochzeit verletzt hast, sollst Du ein Jahr an den rechtmäßigen Fasttagen büßen. Wenn Du sie aber nach der Beschädigung nicht geheiratet hast, sollst Du zwei Jahre büßen.«

Burchard, zit. n. Duby 1985, S. 83

Dieses Privileg der (männlichen) Jugend endet mit dem Eintritt in den Ehestand, die dem Mann eine erwachsene Seriosität und Verantwortlichkeit abverlangt. Die Einschränkung seiner jugendlichen Freiheiten ist der Preis, den er für den Gewinn an Status als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zahlt. Auf diese Weise wird die Sexualität der Ledigen in geringem Maße reglementiert als die Sexualität der Verheirateten.

»Wenn das Sexualverhalten der Eheleute Gegenstand einer aufmerksameren Überwachung ist, so darum, weil diese Männer und Frauen sich durch Heirat in dem geordneten Sektor der Gesellschaft angesiedelt haben.«

Duby 1985, S. 80

Burchard setzt unterschiedliche Bußen für beide Kategorien fest:

»(D)er zu ungestüme Gatte erscheint viermal so schuldig wie der Ledige, der hier und dort seinen Spaß gesucht hat. Denn dieser hat eine Entschuldigung: er verfügt nicht über eine rechtmäßige Gattin, um sein Feuer zu dämpfen. Die Ehe ist Heilmittel der Begierde. Sie grenzt von der Sünde ab … . Aber sie verlangt Disziplin. Der Ehemann, der sich nicht zu beherrschen vermag, verdient eine schwere Züchtigung. Denn um eine solche handelt es sich: wer einem anderen Mann die Augen aussticht, die Hand abschlägt, die Zunge herausschneidet, wird nicht härter belangt – vier Zehn-Tage-Einheiten Buße. Und ebenso hoch ist auch der Tarif für eine vormalige Konkubine, die zugunsten einer legitimen Gattin aus dem Haus vertrieben wurde und die sich damit zu rächen versuchte, daß sie durch Hexenkünste die Manneskraft ihres früheren Gefährten in der Hochzeitsnacht zum Versiegen brachte.«

Duby 1985, S. 79 f.

Oberhalb dieser praktischen Ebene der Regulierung konkreter Verhaltensweisen, dort, wo das Idealbild der Ehe formuliert wird, existiert aber schon früh ein Komplementaritätsgedanke, so etwa bei dem bereits erwähnten karolingerzeitlichen Hinkmar von Reims: für ihn ist die Ehe

»ein Zusammenschluß zweier ungleicher Partner: ›Zwischen dem Mann und der Gattin, so empfehlen die Apostel, soll eine außerordentliche und erhabene Liebe (dilectio) herrschen, unbeschadet freilich der Überordnung (praelatio) des Mannes und der Unterwerfung (subiectio) der Frau in dieser Ehe.‹ Der Mann hat den Vorrang, er befiehlt; und dennoch entspringt aus der Hierarchie eine wechselseitige Ergänzung. Wie Mond und Sonne, wie Wasser und Feuer korrigieren das weibliche und das männliche Prinzip durch ihre Wiedervereinigung die jeweiligen Mängel ihres Gegenstücks. In der Ehe mildern sich im selben Zuge die Heimtücke der Frau und die Brutalität des Mannes. So kann Harmonie entstehen, deren Frucht die Nachkommenschaft ist, Quelle der Freude und Garant des Weiterlebens für das Paar.«

Duby 1985, S. 40

Quellen der Emanzipation

Zwischen dem Idealbild einer asymmetrischen Komplementärbeziehung zwischen Mann und Frau, die wechselseitigen Verpflichtungen unterliegt und beiden Partnern zumutet, sich in gesitteter Weise über die jeweils eigene Natur zu erheben, und der praktischen Misogynie, die dem realen Ungleichgewicht von männlicher und weiblicher Perspektive geschuldet ist, herrscht daher eine fundamentale Spannung. Diese Spannung ist die prinzipielle Bedingung der Möglichkeit dafür, dass die praktische Schieflage aus einer weiblichen Perspektive kritisierbar wird. Lange bevor die Aufklärungsepoche radikalere Argumente für die grundsätzliche Gleichheit von Männern und Frauen formulierte, ist das reale Missverhältnis bereits spürbar und artikulierbar, und zu einer solchen Artikulation kommt es schließlich im Spätmittelalter – in der sogenannten »Querelle des Femmes«, zu deren bekanntester Vertreterin Christine de Pizan (1364-1429) geworden ist, eine in Frankreich aufgewachsene, gebürtige Venezianerin bürgerlicher Herkunft, die sich nach dem Tod ihres Mannes für ihren Lebensunterhalt erfolgreich als berufsmäßige Autorin betätigte.

Ihr bekanntestes Buch ist die »Stadt der Frauen«, das in den 1980er Jahren zu einem Kultbuch der Frauenbewegung avancierte. Die Autorin des Buches, die darin sich selbst in der Ich-Perspektive reflektierend auftreten läßt, wird von drei als Frauen personifizierten Tugenden – Vernunft, Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit – dazu angeleitet, einen literarischen Ort, eben jene Stadt der Frauen, mit einer Vielzahl vorbildlicher und tugendhafter Frauen aus Legende und Geschichte zu bevölkern, deren Beispiel die üble Nachrede durch männliche Autoren widerlegen soll – missgünstigen alten Männern, deren verfallender Körper ihnen nicht mehr gestattet, den maßlosen Begierden ihrer Jugend und Mannesjahre weiter zu folgen, weshalb sie der Jugend ihre Möglichkeiten neiden.

»Um nun ihre eigene Traurigkeit zu mindern und zu verjagen, fällt ihnen nichts besseres ein, als die Frauen zu verleumden, um diese so den anderen Männern verhaßt zu machen. Und deshalb sieht man häufig solche Greise lüsterne und unanständige Reden führen«. ()

Pizan 1990, S. 51

Darunter fällt nicht nur ein näherungsweiser Zeitgenosse wie der italienische Gelehrte Cecco d’Ascoli (1269-1327), sondern auch eine Geistesgröße der klassischen Antike wie Ovid, dessen »Liebeskunst« und »Heilmittel gegen die Liebe« nach Ansicht Pizans die Frauen verunglimpften. Ovids große Klugheit und Bewandtnis in der Dichtkunst

»hinderte ihn aber nicht daran, seinen Körper in nichtigem Treiben und fleischlicher Lust verkommen zu lassen, wobei er nicht einer einzigen Liebe lebte, sondern mit allen Frauen umging, soweit es ihm möglich war; dabei kannte er weder Maß noch Treue, und wirklich am Herzen lag ihm keine einzige Frau.«

Pizan 1990, S. 53

Pizan ist also alles andere als eine Libertinistin, sondern Vertreterin einer christlichen Tugendlehre, von der sie zeigen will, dass Frauen ihr ebenso wie Männer gerecht zu werden vermögen. Sie wendet sich gegen eine »sexnegative« Männlichkeit, welche nicht nur den Frauen, sondern auch der Ehe ablehnend gegenüber stehen und damit radikalere Spielarten der christlichen Askese vertreten:

»(D)ie Erfahrung hat bewiesen, daß die heftige Kritik am heiligen und gottgewollten Stand der Ehe, so wie sie sich vor allem im Rosenroman, aber auch andernorts findet, weil dessen Autor großen Einfluß hatte, völlig unberechtigt ist und die Beschuldigung der Frauen jeglicher Grundlage entbehrt.«

Pizan 1990, S. 39

In theologischer Hinsicht schöpft Pizan den ambivalenten Spielraum der vom Christentum bereitgestellten argumentativen Möglichkeiten in ihrem Sinne aus. Für sie sind Männer und Frauen spirituell gleichwertig, womit sie, wie wir gesehen haben, nur die entsprechenden bereits vorhandenen Standpunkte im Spannungsfeld der christlichen Theologie selbst aufgreift. Die Frau

»wurde nach dem Bilde Gottes erschaffen. (…) Aber … Gott hatte in jener Zeit keine menschliche Gestalt angenommen: vielmehr ist darunter die Seele zu verstehen, die das oberste geistige Prinzip ist und, darin der Göttlichkeit gleich, alle Zeiten überdauern wird. Diese schuf Gott und versah den weiblichen Körper mit einer ebenso guten, edlen und in jeder Hinsicht gleichwertigen Seele wie den männlichen. (…) Derjenige, der einen höheren Grad der moralischen Vollkommenheit besitzt, ist der Höhergestellte; nicht im Körper und im Geschlecht ist die Überlegenheit oder die Niedrigkeit von Menschen begründet, sondern in der Vollkommenheit der Sitten und der Tugenden. Und glückselig ist derjenige, der der Heiligen Jungfrau dient, der Herrscherin über alle Engel. (…) Und wenn jemand vorbringen will, er sei wegen einer Frau, wegen Frau Eva, aus dem Paradies vertrieben worden, so sage ich, daß er dank der Jungfrau Maria eine weit höhere Stufe erreicht hat als den Zustand, den er durch Eva verlor, und zwar indem sich die Menschheit mit der Gottheit verbunden hat; dies wäre ohne Evas Missetat nie eingetroffen.«

Pizan 1990, S. 55 f.

Christine de Pizan steht mit ihrem Buch am Anfang einer eigenen Literaturgattung, nämlich der »Querelle des Femmes« oder »Querelle des Dames«, in der nicht nur Frauen gegen Männer antreten, sondern auch Männer die Sache der Frauen vertreten, auch wenn sie, wie Martin le Franc in seinem »Le Champion des Dames« von 1442, männliche Fürsprecher ins Feld schicken, wo Pizan die Frauen selbst zu Wort kommen ließ.

»Insgesamt geht es in diesem Text um eine wortgewaltige Verteidigung des weiblichen Geschlechts auf Veranlassung des Liebesgottes Amor …, der gegen den verleumderischen Malebouche (Übelmaul) den ›Damenstreiter‹ Franc Vouloir (Freier Wille) auf das Feld der Geschlechterkontroversen schickt. (…) Der Kampf hat Prozeßcharakter: Der Kläger Malebouche und der Verteidiger Franc Vouloir liefern einander lange Rededuelle innerhalb des fiktiven Rahmens eines Minnehofs.«

Bock/Zimmermann 1997, S. 11 f.

Weitere Stimmen erheben sich außer in Frankreich auch in Italien und England, nun wiederum auch von Frauen selbst, und in England vorzugsweise als Polemik und Pamphlet unter Pseudonymen wie Jane Anger, Mary Tattlewell oder Joane Hit-him-home. (Bock/Zimmermann 1997, S. 13) An der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert, also in der Frühaufklärung, finden sich auch Parallelen zwischen der Querelle des Femmes und der Querelle des Anciens et des Modernes, jenem Streit, in dem die Vorbildlichkeit der Antike zugunsten einer Vorbildlichkeit der zeitgenössischen, also »modernen« Literatur aus eigenem Recht und eigener Kraft, angezweifelt wurde.

»Autoren, die in dem einen Vorzugsstreit Partei für die ›Modernen‹ ergriffen, pflegten im parallelen Vorzugsstreit Partei für die Frauen zu ergreifen und erblickten im wachsenden Einfluß der Frauen auf das gesellschaftliche Leben ein Zeichen des Fortschritts.«

Bock/Zimmermann 1997, S. 14

Insofern ist der Übergang der »Debatten über die Frau« vom Mittelalter über die Frühe Neuzeit in die Aufklärungsepoche ein fließender. Der Cartesianismus mit seiner dualistischen Sicht von Geist und Körper bzw. res cogitans und res extensa brachte erstmals radikale Argumente für die Gleichheit von Männern und Frauen vor, weil im Rahmen dieses Dualismus der Geist naheliegenderweise kein Geschlecht mehr haben konnte. So lautete die These von François Poullain de la Barre aus dem Jahre 1673:

»It is easy to see that the difference between the two sexes is limited to the body, since that is the only part used in the reproduction of humankind. Since the mind merely gives its consent, and does so in exactly the same way in everyone, we can conclude that it has no sex.«

Poullain de la Barre 2002, S. 82

Als solche radikalen Thesen erstmals in Umlauf kommen, stellen sie insofern den Abschluss der Querelle des Femmes dar, als sie aus den voraufgehenden Kontroversen ihre Problemstellung beziehen sowie den diskursiven Raum nutzen, den die Querelles Jahrhunderte zuvor eröffnet hatten.

Puritanisches Zwischenspiel

Der Weg zur Aufklärung war jedoch nicht linear. Die Welt der katholischen, d.h. der universellen, Kirche wurde im 16. Jahrhundert von der Reformation erschüttert, die diesen universellen Anspruch dauerhaft durchbrach und den moralischen Anspruch des Katholizismus von seinem Sockel zerrte. Der eigene moralische Anspruch der Protestanten, erst recht der puritanischen Radikalen unter ihnen, beruhte auf dem Prinzip der Überbietung: die strengere, Gott gefälligere, konsequentere Moral zu verkörpern.

»Die Sexualität war von zentraler Bedeutung für die reformatorische Umgestaltung der Welt. Den Protestanten erschien die katholische Einstellung zur Sexualmoral durchgehend erbärmlich, lasch und verlogen. Sie betrachteten die Priesterschaft als einen Haufen lüsterner Parasiten und hielten das Ideal des Zölibats für einen Witz. Kirchengerichte brächten nicht annähernd die erforderliche Strenge auf, bei der Verfolgung sexueller Missetäter und der Bestrafung ihrer Todsünden.«

Dabhoiwala 2014, S. 21

Wo der Puritanismus zur Macht kam, wie während des englischen Bürgerkrieges oder in den amerikanischen Kolonien, übte er sie auch im Sinne fundamentalistischer Tugendwächterei aus. Doch der Tugendterror überreizte seine Möglichkeiten schnell. In England, wo die alten katholischen (bzw. anglikanischen) Kirchengerichte 1640 unter dem Vorwurf korrupter Ineffizienz abgeschafft worden waren, ließen sich äquivalente, aber den puritanischen Ansprüchen Genüge tuenden Institutionen zur Überwachung der Sexualmoral nicht herstellen.

»Die Abschaffung der Kirchengerichte hatte desaströse Folgen. Dadurch entstand eine Riesenlücke in der Überwachung des sexuellen Verhaltens, die nur allmählich durch die Ausdehnung säkularer Mechanismen gefüllt wurde. Grundsätzlich zerstörte es ein Regelsystem, das sich bei allen Schwächen doch weitgehend in Einklang mit den Empfindungen der Bevölkerung befunden hatte – und ersetzte es durch ein System, dessen Prinzipien nur einer kleinen, eifernden Minderheit zusagten und dessen Strenge sich als nicht durchsetzbar erwies. 1660 wurden die Monarchie und die Kirche von England wieder eingesetzt und der Adultery Act abgeschafft. Doch die Auswirkungen dieses Mitte des Jahrhunderts vollzogenen Umbruchs waren unumkehrbar«

Dabhoiwala 2014, S. 61 f.

Denn ab dieser Zeit brach die religiöse Kontrolle der Sexualmoral zusammen und mündete in das, was der Autor vorstehender Zitate, Faramerz Dabhoiwala, die »erste sexuelle Revolution« genannt hat. Der »Verfall und Untergang der öffentlichen Bestrafung« sexuellen Fehlverhaltens ging dem voraus. Es zeigt sich – was freilich über das Thema dieses Blogpost hinausgreift – dass auch in Bezug auf sexuelle Freiheit und den Beginn der Frauenemanzipation die Zeit der Frühaufklärung zwischen 1680 und 1730 eine notorisch unterschätzte Epoche darstellt.

Exkurs: China und Islam als Vergleichsbereich

In seiner kürzlich erschienenen monumentalen Geschichte der Renaissance konstatiert Bernd Roeck eher beiläufig und ohne Bezugnahme auf die hier diskutierten Autoren (sondern unter Verweis auch Chaucers »Woman of Bath«):

»Europas Frauen, die unter das Joch ihrer Ehemänner gezwungen und zu höherer Bildung selten zugelassen waren, hatten im ausgehenden Mittelalter trotz allem einige Freiheiten mehr als ihre Geschlechtsgenossinnen außerhalb Lateineuropas. Die wenig beneidenswerte Situation junger Mädchen und Frauen in vielen Ländern noch in der modernen islamischen Welt hat tiefe Wurzeln in der Vergangenheit. Auch China unterdrückte seine Frauen bis in die Moderne.«

Roeck 2017, S. 435

Da der oben bereits mehrfach zitierte Michael Mitterauer in seinem Buch über den europäischen Sonderweg auf eben diese beiden Vergleichskulturen ausführlich eingeht, füge ich hier einen entprechenden knappen Exkurs ein. Das chinesische Beispiel kann man im Vergleich mit Europa als den Fall einer »abgewürgten« Entwicklung verstehen. Im Konfuzianismus, der schließlich den Status einer chinesischen Staatsreligion erlangt, steht der Ahnenkult im Zentrum und wird darin philosophisch geadelt. Dementsprechend stark ist die Bedeutung von Abstammungslinien, bei denen strikt zwischen väterlicher und mütterlicher Linie, der »Verwandtschaft des Fleisches« und der »Verwandtschaft des Knochens«, unterschieden wird, wobei die Patrilinie Vorrang hat. (Mitterauer 2003, S. 94)

»Nur wer einen Sohn hat, kann nach seinem Tod zum Ahnen werden. Die Opfer der männlichen Nachfahren sichern den Vorvätern das Weiterleben. Wer keine Ahnenopfer empfängt, der irrt als ›hungriger Geist‹ umher und bringt den Menschen Unglück. So ist es höchstes Interesse, aber auch höchste Pflicht den Ahnen gegenüber, die Fortsetzung der Patrilinie zu sichern.«

Mitterauer 2003, S. 96

Eine konträre, dem Christentum vergleichbare Entwicklung hat die buddhistische Religion genommen, die ebenso wie dieses zum Verlassen der Familie aufruft und durch die Gründung zölibatärer klösterlicher Gemeinschaften die Verweigerung ermöglicht, die männliche Linie fortzusetzen –

»in einer Gesellschaft, die selbst den frühzeitigen Tod eines unverheirateten Jugendlichen als einen ahnenfeindlichen Akt ansah, eine besonders schwere Schuld.«

Mitterauer 2003, S. 93

Während der im 9. Jahrhundert einsetzenden Persiode des Neokonfuzianismus wurden die Anhänger des Buddhismus daher vom Staat verfolgt und die buddhistischen Klöster aufgehoben, während auf der anderen Seite der Ahnenkult »präzisiert, standardisiert und kanonisiert« wurde (Mitterauer 2003, S. 93). An dieser Stelle nahmen die abendländischen und chinesischen Familienformen eine zueinander konträre Entwicklung.

Im Vergleich mit dem Okzident und China nimmt die Entwicklung im islamischen Raum eine dritte Form an. Das patrilineare Muster ist weitaus wichtiger als im Abendland, aber hinter der Komplexität des chinesischen Verwandtschaftssystem bleibt es weit zurück. Es scheint eher so, als sei die islamische Welt durch das Fehlen einer grundsätzlichen Weiterentwicklung der vorgefundenen Verwandtschaftsverhältnisse gekennzeichnet.

»Der Islam ist keine Stammesreligion, auch wenn er aus seiner Entstehungsgeschichte stark mit Stammestraditionen verbunden ist. Er ist vielmehr eine Universalreligion, in der Abstammungsdenken einer Erklärung in anderem Kontext bedarf. Er ist auch keine Ahnenkultreligion. Sein streng monotheistischer Charakter schließt solche Kultformen aus. Patrilineare Strukturen in seinem Verbreitungsgebiet lassen sich deshalb nicht auf solche Wurzeln zurückführen. Der Islam ist aber auch keine asketische Mönchsreligion wie der Buddhismus oder – weniger ausgeprägt – das Christentum. Zölibatäre Lebensformen werden grundsätzlich abgelehnt, Eheschließung und Fortpflanzung hingegen hoch bewertet. Er ist schließlich keine Sakramentreligion. Das Konzept einer durch Sakramentspendung begründeten ›geistlichen Verwandtschaft‹ ist ihm fremd.«

Mitterauer 2003, S. 99

Wie eingangs bereits zitiert, gehört ein starkes Interesse an Söhnen zur Fortsetzung der Patrilinie auch zum islamischen System. In diesem Kontext sind neben der Frühheirat auch Erscheinungen wie die Polygamie, die leichte Möglichkeit von Scheidung und Wiederverheiratung bei Unfruchtbarkeit und die Legitimation von mit Sklavinnen gezeugten Söhnen zu sehen. Die ausgeprägten Exogamieregeln des Christentums fehlen, die verbreitete Form der »bint-amm«-Ehe, die Heirat mit der Tochter des Vaterbruders, war im Christentum nicht denkbar. In einem strikt patrilinearen System ohne Rangdifferenzen zwischen den Brüdern kommt sie aber dem Prinzip der Geblütsreinheit entgegen: die Gattin ist nie von nachrangigem Status, und durch die patrilaterale Zugehörigkeit gefährdet sie auch nicht die Reinheit der Abstammungslinie.

Auf der Grundlage dieser beiden Vergleichskulturen, der chinesischen und der islamischen, resümiert Mitterauer:

»Sowohl China als auch der islamische Raum erweisen sich im historischen Vergleich als stark abstammungsorientierte Kulturen … . Patrilineare Strukturen bedeuten für die Ordnung der Familie starke Bindungen – insbesondere durch die Notwendigkeit, die männliche Linie fortzusetzen. Auf antiken Grundlagen aufbauend hat das Christentum in Europa solche Bindungen überwunden. (…) Der Beitrag des Christentums zur Entwicklung von Verwandtschaft und Familie in Westeuropa liegt im Wesentlichen in der Lockerung solcher Bindungen, nicht so sehr in der Schaffung neuer religiöser Grundlagen des Familienlebens. (…) (O)hne die Schwächung solcher soziokultureller Bindungen hätten sozioökonomische Faktoren in der Gestaltung der europäischen Familienverhältnisse nicht eine derart maßgebliche Bedeutung gewinnen können. Für die breite Masse der bäuerlichen Bevölkerung bedeuteten grundherrschaftliche Rahmenbedingungen die Determinanten ihrer Familienstrukturen. Insgesamt entwickelte sich die Organisation der Arbeit zu einem entscheidenden Bedingungsfaktor für die Ordnung der Familie. Die Flexibilisierung überkommener Verwandtschafts- und Familiensysteme durch das Christentum erscheint dafür als wesentliche Voraussetzung. (…) Die Lockerung von Abstammungsbindungen schafft Freiraum, um über den Kreis von Familienangehörigen hinaus neue Sozialbeziehungen einzugehen.«

Mitterauer 2003, S. 103 f.

Und zu diesen neuartigen Sozialbeziehungen gehört das Prinzip der gattenzentrierten Familie, »in der nicht Abstammungsbindungen sondern die Paarbeziehung im Mittelpunkt steht.« (Mitterauer 2003, S. 106)

Zusammenfassung

»Warum begannen die Frauen vor etwa hundert Jahren, sich gegen die traditionelle, historisch gewachsene Arbeitsteilung aufzulehnen? Es ist nicht anzunehmen, dass sie eine plötzliche Eingebung überkam, nachdem sie die angebliche Unterdrückung durch das Patriarchat über Jahrtausende akzeptiert oder ertragen hatten. Es waren vielmehr die Umstände dieser Zeit, die eine existenzielle Neuordnung der Geschlechterverhältnisse nahelegten.«

Bauer-Jelinek 2012, S. 78

Dieser Einwand von Christine Bauer-Jelinek betrifft nicht nur die von ihr erwähnte Zeit vor hundert Jahren, sondern mehrere Jahrhunderte vorangehender Geschichte des »christlichen Abendlandes« – ein Begriff, der an dieser Stelle präzise zutrifft. Christoph Kucklicks »Unmoralisches Geschlecht« hatte vor einiger Zeit schon deutlich gemacht, dass auch die heutige feministische Männerverachtung eine ins 18. Jahrhundert zurückreichende Vorgeschichte hat, die von den Feministinnen selbst in keiner Weise reflektiert wird. Und wie dieser Blogpost zu zeigen versuchte, kann man die verkannte Geschichte solcher Voraussetzungen noch weiter zurückschreiben. Die voranstehende ausführliche Argumentation war notwendig, um zu zeigen, dass es keinen Sinn macht, die Geschichte der westlichen Frauenemanzipation aus der allgemeinen Geschichte des Westens zu isolieren oder sie gar im Sinne einer nachholenden Defizitbehebung durch Feministinnen gegen diese Geschichte in Stellung zu bringen. Sondern die Geschichte der Frauenemanzipation ist unabtrennbarer Bestandteil der Geschichte des Westens als einer Gesamtgeschichte von Emanzipationsbewegungen: der Bauern, Bürger, Arbeiter und Frauen, mit Abstrichen gar des Adels, seit dem Mittelalter, und sie ist unabtrennbar Teil einer Emanzipationsgeschichte, die von Männern und Frauen gemeinsam geschrieben wird, und zwar jeweils auf beiden Seiten der Kontroverse. Die Geschichte von der heroischen weiblich-feministischen Revolte gegen eine umfassende männlich-patriarchale Obstruktion und Unterdrückung ist ein veritabler Mythos, eine massive Geschichtsklitterung, die zwischen den Geschlechtern einen polarisierenden Graben aufreißt, der historisch so niemals bestanden hat.

Literatur

- Angenendt, Arnold (2009), Geschichte der Religiosität im Mittelalter. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Bauer-Jelinek, Christine (2012), Der falsche Feind. Schuld sind nicht die Männer. Salzburg: Ecowin

- Bock, Gisela; Zimmermann, Margarete (Hrsg.)(1997), Querelles Jahrbuch für Frauenforschung 1997. Band 2: Die europäische Querelle des Femmes. Geschlechterdebatten seit dem 15. Jahrhundert. Stuttgart – Weimar: Metzler

- Brown, Peter (1994), Die Keuschheit der Engel. Sexuelle Entsagung, Askese und Körperlichkeit im frühen Christentum. München: dtv

- Courbage, Youssef; Todd, Emmanuel (2008), Die unaufhaltsame Revolution. Wie die Werte der Moderne die islamische Welt verändern. München – Zürich: Piper

- Dabhoiwala, Faramerz (2014), Lust und Freiheit. Die Geschichte der ersten sexuellen Revolution. Stuttgart: Klett-Cotta

- o. V. (1985, 1992.4), Die Heilige Schrift. Aus dem Grundtext übersetzt. Elberfelder Bibel revidierte Fassung. Wuppertal – Zürich: R. Brockhaus

- Duby, Georges (1985), Ritter, Frau und Priester : die Ehe im feudalen Frankreich. Frankfurt a. M.: Suhrkamp

- Ehlers, Joachim (2009), Geschichte Frankreichs im Mittelalter. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Gibbon, Edward (2007), Verfall und Untergang des römischen Imperiums. Bis zum Ende des Reiches im Westen. Aus dem Englischen von Michael Walter. Berlin: Directmedia

- Goody, Jack (1989), Die Entwicklung von Ehe und Familie in Europa. Frankfurt a. M.: Suhrkamp

- Mitterauer, Michael (2003, 2009.5), Warum Europa? Mittelalterliche Grundlagen eines Sonderwegs. München: C. H. Beck

- Pizan, Christine de (1990), Das Buch von der Stadt der Frauen. Vollständige Ausgabe. Aus dem Mittelfranzösischen übertragen, mit einem Kommentar und einer Einleitung versehen von Margarete Zimmermann. München: dtv

- Poulain de la Barre, François (2002), Three Cartesian Feminist Treatises. Chicago – London: The University of Chicago Press

- Theißen, Gerd (2007), Erleben und Verhalten der ersten Christen. Eine Psychologie des Urchristentums. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus

Schreibe einen Kommentar