9. August 2016

Im Folgenden beginne ich eine dreiteilige Artikelreihe, die sich mit dem maskulistischen Denken von Jack Donovan befasst, einem amerikanischen Autor der »alternativen Rechten« und bekennenden Homosexuellen. Dass ich einem dezidiert »rechten« Autor hier Raum und Gehör einräume, hat verschiedene Gründe. Der wichtigste Grund ist eine persönliche Irritation: auf der einen Seite (a, zeitlich früher liegend) ist Donovan ein Autor, dessen Kritik der (amerikanischen) Schwulenszene ich sehr plausibel finde und die über weite Strecken der Kritik parallelisiert werden kann, die Männerrechtler an der feministischen Ideologie üben. Diesen Teil werden wir zuerst kennenlernen. Auf der anderen Seite (b, zeitlich später liegend) ist Donovan ein Autor, der sich Plattformen wie »American Renaissance« als Redner zur Verfügung stellt, auf denen kaum verhohlen das Gedankengut eines weißen Suprematismus sowie rassenbiologische Theorien propagiert werden. Diesen Teil werden wir später kennenlernen. Mein Anliegen ist es, herauszufinden, wie man von (a) nach (b) gelangt, welche Weichenstellungen der Autor auf diesem Weg vorgenommen hat und welche Alternativen an den Punkten dieser Weichenstellungen möglich gewesen wären.

(Abb. 1: Jack Donovan. Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Jack_Donovan.jpg, CC BY-SA 4.0)

Über diese persönliche Motivation hinaus lassen sich obige Punkte auch etwas allgemeiner formulieren:

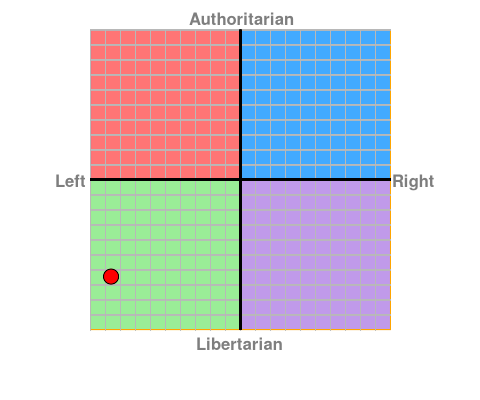

(1) Zum einen werden Männerrechtler in der (nicht nur) deutschen politischen Auseinandersetzung immer wieder mit Vorliebe in die »rechte Ecke« gestellt, und Jack Donovan ist – nach Kriterien, die ich an geeigneter Stelle näher erläutern werde – ein »rechter« Autor, dessen Argumente aber zugleich einen großen Überschneidungsbereich mit den von uns vertretenen Argumenten aufweisen. Ist also möglicherweise eine Kritik zutreffend, die unterstellt, männerrechtliches Denken sei seinem Wesen nach auf der rechten Seite des politischen Spektrums angesiedelt?

(2) Zum zweiten dürfen wir davon ausgehen, dass sich zumindest ein Teil der männerrechtlichen Szene bewusst auf der rechten Seite des politischen Spektrums positionieren möchte bzw. positioniert. Eine Ablehnung »linker« Männerrechtler ist in unseren Kreisen weit verbreitet, und diejenigen von uns, die sich als Linke verstehen, sind mit dem Zustand der politischen Linken in der Bundesrepublik selbst höchst unzufrieden. Aus diesem Grund lässt sich die Frage aus Punkt 1 auch andersherum stellen: gibt es möglicherweise eine »natürliche« Affinität männerrechtlicher Positionen zu politisch rechten Standpunkten, die wir bejahen sollten? Auch diese Frage würden einige von uns wohl mit Ja beantworten. Ich halte es für unangemessen, sich um eine solche Frage herumzudrücken und möchte sie daher offen stellen und meine eigene Antwort darauf formulieren.

(3) Drittens ist Donovan kein männerrechtlicher , sondern ein maskulistischer Autor: es geht ihm nicht um zentrale männerrechtliche Fragen wie Unterhalts- und Sorgerecht, häusliche Gewalt, Beschneidung, »Jungenkrise« und ähnliche, sondern um die Frage, wie ein explizit maskuliner Wertekodex ausehen könnte, das heißt auch: mit welchen Inhalten ein positives Ideal der Männlichkeit auszufüllen wäre. Da Männerrechtler auch eine alles durchdringende Abwertung des Männlichen im öffentlichen Diskurs kritisieren, ist Donovans im engeren Sinne maskulistische Fragestellung jedoch auch für diese relevant.

(4) Donovans Schriften verlohnen meiner Meinung nach darum eine Lektüre, weil sie gleichsam einen Mikrokosmos und eine politische Drehscheibe maskulistischen Denkens darstellen. Gerade weil sie zu einem beträchtlichen Teil Argumente enthalten, die meines Erachtens auch für linke Männerrechtler nachvollziehbar sind, aber dennoch in einer »Option für Rechts« resultieren, halte ich es zugleich für wichtig und für ergiebig, die Gründe, die Donovan zu dieser Weichenstellung führen, nachzuvollziehen.

(5) Um mein generelles Urteil vorwegzunehmen: ich glaube, dass Donovan sich mit seiner Option schlussendlich in unauflösbare Aporien (wörtlich: »Wegelosigkeiten«) verstrickt, von denen er an manchen Stellen selbst einräumt, dass er sie nicht auflösen kann. Das sollte jedoch an dieser Stelle noch niemanden beruhigen (oder beunruhigen), denn es kommt durchaus auf die Details der Argumentation an. Die Gründe dafür, warum »rechtes Denken« heute für viele Menschen nicht nur als legitime, sondern als notwendige Option erscheint, sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern präzise nachzuvollziehen versuchen. Und zwar erst recht dann, wenn wir davon überzeugt sind, dass diese Option falsch ist.

Noch eine technische Anmerkung: in diesem Blogpost belasse ich alle Zitate in englischer Sprache. Dies darum, weil es mir zugegebenermaßen schwerfällt, die spezifischen Charakteristika von Donovans amerikanischem Englisch in ein angemessenes deutsches Äquivalent zu übertragen. Falls dagegen jedoch wohlbegründete Beschwerden erhoben werden, werde ich mir in den folgenden Teilen die Mühe einer deutschen Übersetzung machen (wobei ich im Falle von »The Way of Men« die Möglichkeit habe, die deutsche Übersetzung von Martin Lichtmesz zum Vergleich heranzuziehen).

Androphilia

»Androphilia« ist Donovans erstes Buch, und zuerst 2007 unter dem Pseudonym Jack Malebranche erschienen. Ich verwende die 2012 erschienene dritte Ausgabe, die um einige kleine, zusätzliche Texte ergänzt wurde, die der Autor nach 2007 verfasst hat. Das Buch ist eine Programmschrift, ein Manifest, dessen Kernthese bereits in seinem Untertitel formuliert wird: »Rejecting the Gay Identity, Reclaiming Masculinity«. Damit bekennt sich Donovan zu einer Perspektive auf die männliche Homosexualität, in der sich die Begriffe »schwul« (gay) und »männlich« gegenseitig ausschließen. Das Buch dient als ausführliche Begründung dieser Gegenüberstellung.

Der 1974 geborene Jack Donovan ist selbst homosexuell, und sein Motiv, Androphilia zu schreiben, war ein persönlicher Überdruss mit der amerikanischen Schwulenszene:

»I wrote this book for men who love men but who are sick to death of the gay community. I wrote it to give a voice to men who have rarely seen their feeelings about homosexuality and gay culture in print. What I’ve written is based not only on my own observations, but also on countless conversations I’ve had with men much like myself. (..) It’s a rant, but it is a rant echoing thousands of rants that have faded into the din of bars, restaurants and cyberspace.«

S. 29

Er legt Wert auf die Feststellung, dass er jahrelang ein konventioneller Angehöriger der schwulen Szene von New York gewesen ist und seine Kritik die Kritik eines Insiders ist:

»I spent a significant portion of my life traveling in gay circles, hanging out in gay bars and gossiping with queens. In the early 1990s, I was a go-go dancer in New York City’s club kid scene. I ran around in elaborate costumes and makeup. I’ve shaved my body, colored my hair, and pierced my eyebrow. I’ve been a fashion fag and an enthusiastic pop-culture addict. I’ve challenged gender constructs. I’ve done drag. I talked the talk and fagged out with the best of them. I’ve been to backrooms, leather clubs, bear bars, hipster hangouts and circuit parties«. I even marched in a gay pride parade once. I know the gay community from the inside out. My critique of gay culture doesn’t come from an outsider’s ignorance; it comes from an insider’s knowledge.«

S. 30

Donovan machte jedoch auch die Erfahrung dass er, je mehr er sich auf die schwule Subkultur einließ, sich auch um so mehr von eigenen männlichen Anteilen seiner Persönlichkeit abgeschnitten fühlte und sich zugleich zu einer Art ewiger Jugend verdammte, die ihm bei dem Versuch im Weg stand, erwachsen zu werden. Männlich zu werden und erwachsen zu werden gehört für ihn ebenso zusammen wie der Kult einer möglichst andauernd verlängerten Jugend zum Inbegriff des Schwulseins, wobei »schwul« als weiterer Aspekt dieser Gegenüberstellung von ihm zugleich als »Verweiblichung« und als Index der Unverantwortlichkeit, des Nicht-Erwachsen-Werden-Wollens, verstanden wird. Und schließlich gehört zur begrifflichen Gegenüberstellung auch die Unterscheidung zwischen einer partikularen schwulen Subkultur und einer universellen Kultur der Männlichkeit, die mit der Geschichte der menschlichen Gattung weitgehend identisch ist.

»Men who love men have a place in the world beyond the gay world; they have a place in the world of men. Culture created by and for men is the richest culture on the planet. Human history is primarily a story about the deeds and achievements of men. This history is the true heritage and birthright of every male, if he chooses to claim it. Androphilia is an effort to reclaim this rich male heritage for men who love men. It dismisses those who want to confine homosexual males to a clichéd effeminate stereotype. Androphilia suggests a different way to perceive homosexual desire and encourages homosexual and bisexual men to thrive unhindered by the limitations of the gay identity. This book is about seceding from the gay community and rediscovering masculinity. It is a dare to leave the gay world completely behind and rejoin the brotherhood of men. Androphilia is a challenge to embrace masculinity without compromise, to live up to a masculine ideal, to truly seek out and learn what it means to be a man.«

S. 31

Auf diese Weise – ich werde diesen Gedanken in Teil 2 noch weiter ausführen – nimmt Donovans Projekt Züge eines psychologischen Selbstversuchs zwischen historischem Reenactment und experimenteller Archäologie an. Seine eigene Lebensführung wird gleichsam zu einem Freilandversuch, einer anthopologischen Feldforschung an sich selbst. Nun könnte man – wenigstens aus feministischer Perspektive – einwenden, dass sich Donovan damit schlicht einem konventionellen, traditionellen, unreflektierten, patriarchalen und letztlich historisch überholten Verständnis von Männlichkeit anschließt. Eine solche Kritik würde aber den Umstand nicht hinreichend würdigen, dass Donovans Bekenntnis eben nicht einer traditionellen Gewöhnung an eine typisch männliche Rolle entstammt, sondern im Gegenteil einen persönlichen Lernprozess und emanzipatorischen Akt darstellt. Emanzipatorisch darum, weil für ihn die schwule Subkultur die Stelle der traditionellen Gewöhnung besetzt und er bewusst und reflektiert mit dieser Tradition bricht, weil sie nicht seinen Bedürfnissen entspricht. Und ebenso würde eine solche Kritik übersehen, dass Donovan dem Begriff der Männlichkeit, den er in »Androphilia« zu entwickeln beginnt, eine mit dem Anspruch der Verallgemeinerbarkeit auftretende anthropologische Bedeutung beimißt und diese Männlichkeit gerade nicht als historisch rückständiges, zu überwindendes Stadium des männlichen Selbstbildes, sondern im Gegenteil als dessen überhistorischen »Wesenskern« verstehen möchte.

Damit ist Donovans Schrift nicht nur ein Bruch mit der schwulen Subkultur, sondern mindestens per Implikation auch ein programmatischer Gegenentwurf zum feministischen Zivilisationsmythos, der »Männlichkeit« als ein durch »Weiblichkeit« zu überwindendes und zu zivilisierendes Stadium der Geschichte betrachtet. Die grundlegendste von Donovans Gegenüberstellungen ist daher die von »Anthropologie« und »Geschichte« bzw. (im Vorgriff auf Teil 3), von »Barbarei« und »Zivilisation«. Allerdings zielt Donovan nicht auf einen abstrakten Gesellschaftsentwurf, sondern auf ein Modell, das er mit seiner eigenen Lebensführung explorieren und entwickeln und für das er somit persönlich einstehen kann.

Sexualität als Präferenz

Beginnen wir mit Donovans Einschätzung der Homosexualität: er fasst sie als eine Präferenz auf, nicht als ein biologisches Schicksal. Das mag überraschen, da wir in männerrechtlichen Diskussionen eher dazu neigen, dem von der Evolutionsbiologie nahegelegten Argument von der angeborenen Homosexualität zu folgen. Donovan trifft aber eine wichtige Differenzierung: »While experiencing a desire may not be a choice, acting on it absolutely is.« (S. 50) Wenn man die evolutionsbiologische Aussage für gültig hält, dann wird sie von Donovans Standpunkt nicht verletzt: das Empfinden eines Begehrens mag durchaus biologisch determiniert sein. Dennoch verfügt der Mensch über Verhaltensspielräume, mit dieser Empfindung umzugehen, er ist kein deterministischer Automat, der von seinen Begierden ferngesteuert würde, auch nicht, wenn sich manche Erwachsene im Rückblick auf ihre Jugend selbst als »schwanzgesteuert« bezeichnen. Das Gefühl, nicht die Wahl zu haben, ist in diesem Sinne nicht auf einen unkontrollierbaren physiologischen und emotionalen Drang bezogen, sondern auf Ansprüche auf ein »gutes Leben«, die es fordern, mit den eigenen Bedürfnissen und dem eigenen Begehren nicht in Konflikt, sondern in Einklang zu leben:

»When gays claim homosexuality is not a choice , what they mean is that they are unhappy living heterosexual lifestyles, and that they are happier when they are with men. They would rather be with men. (…) The word gay creates social identity; it is a political tool used to claim minority status. Gays believe they have no more control over their actions than black people have over their skin color. This is at least partially bullshit, even if there is a biological component to sexuality. (…) Describing homosexuality in terms of preference doesn’t create a minority status or a special ›race‹ of men; it allows homosexually inclined men to remain men – men who simply prefer different things sexually.«

S. 50 f.

Donovans Argument hat jedoch eine wichtige Voraussetzung: die Möglichkeit, homosexuelle Neigungen als Bestandteil der eigenen Persönlichkeit konfliktfrei, ohne psychische Verwerfungen, akzeptieren zu können. Es setzt einen kulturellen Kontext voraus, in dem eine psychische Verdrängung solcher Neigungen aufgrund überwältigender kultureller Stigmatisierung sowie die daraus resultierende, häufig selbstdestruktive Konfliktdynamik nicht mehr erforderlich ist. Sein Argument ist analog zu einem uns wohlbekannten feminismuskritischen Argument aufgebaut: dass die repressive gesellschaftliche Struktur, auf die sich der schwule Diskurs bezieht, aufgehört hat zu existieren. Ebenso wie Frauenemanzipation ist Homosexualität heute bis zu einem solchen Grade im Mainstream akzeptiert, dass ein Verweis auf solche repressiven Strukturen zutiefst unaufrichtig erscheint:

»Do what makes you happy and don’t apologize for it; don’t pretend you just can’t help yourself. That’s craven adolescent rationalizing. Be men. Stand up and say, ›This is who I am; this is the life that best suits me; it’s the life I want to live. This is my preference.‹ Take back choice, and take responsibility for your choices. Preference should not be a dirty word; our preferences shape our personalities.«

S. 50 f.

Wenn Homosexualität im Sinne einer bewussten Entscheidung über die Ausrichtung der eigenen Lebensführung als Präferenz definiert wird, dann wird es aber auch möglich, diese Präferenz aus der »Paketlösung« der »schwulen Identität« herauszulösen:

»I prefer sex with men. The popular idea that this single preference should separate me from all of these other men and that it should define my other preferences and ideas – that this sexual preference should become my entire identity – is completely asinine. Yet, this is exactly what the word gay does. The word androphile describes only my sexual preference for men. Everything else, all of the culture, politics and stereotypical behavior associated with the gay identity is excess baggage.«

S. 50

Der Kern von Donovans Vorwurf an die »schwule Identität« besteht darin, dass sie homosexuelle Männer zwangsläufig auf ein Modell der Verweiblichung festlegt:

»The word gay connotes effeminacy. There’s no getting around it. (…) If you’re male, referring to yourself as gay is a bit like wearing eyeliner: you can get people to look past it, but they probably wouldn’t be surprised if they caught you wearing a dress.«

S. 52 f.

Aus diesem Grund hat der Begriff der Androphilie für Donovan programmatischen Charakter. Er konnotiert eine ebenso geistige wie erotische Liebe zur Männlichkeit:

»The root andro evokes a specifically masculine sense of desire, a Mars/Mars desire for men as opposed to a mere desire for persons of the same sex.«

S. 53

Donovans Idee einer männlichen Liebe zur Männlichkeit und darauf aufbauend, der männlichen Selbstachtung und eines männlichen Ehrenkodex ist, wie wir noch sehen werden, einen ganzen Planet weit (der Mars, logischerweise) entfernt vom feministischen Dauerverdacht gegen das männliche Geschlecht. Die Selbstverständlichkeit, mit der Donovan eine solche männliche Selbstachtung pflegt und zum Ausdruck bringt, wirkt aus einer männerrechtlichen Position, die gefühlsmäßig aus Selbstverteidigung mit dem Rücken zur Wand besteht, äußerst verblüffend. Sie macht das verheerende Ausmaß der publizistisch dominierenden feministischen Männerverachtung erst richtig sichtbar.

Der Absturz der schwulen Party

Was dem Konzept einer androphilen Homosexualität entgegensteht, ist jedoch paradoxerweise genau jene »schwule Identität«, die die moderne Emanzipation der Homosexuellen gesellschaftlich durchgekämpft hat. Donovan kritisiert aber, dass diese schwule Identität eben nicht nur an der sexuellen Präferenz festgemacht wird, sondern darüber hinaus eine intern weitgehend homogene Subkultur mit eigenen Verhaltensnormen und Begriffen der Schicklichkeit hervorgebracht hat: schwul sein wird zum Merkmal einer Gruppenzugehörigkeit, die über die sexuelle Neigung als Zugehörigkeitskriterium weit hinausgeht und ein in kultureller und politischer Hinsicht geschlossenes Weltbild einfordert:

»For so many of my peers and their predecessors, actual homosexuality was incidental. Being gay was everything. It wasn’t about sexuality; it was a social group. Being gay was freedom rings and a rainbow flag; it was a haircut, a selection of must-see movies and must-buy records and must-go-to events. Gay culture was completely homogeneous, both visually and intellectually. Being gay not only demanded a certain asthetic, but the acceptance of a set of maudlin sentiments, inside jokes and political ideas. It wasn’t just a gay party, it was The Gay Party«.

S. 57

Donovan spielt hier mit der Doppeldeutigkeit des englischen Begriffs »Party«, der sich sowohl als »Feiern« als auch als »Partei« verstehen lässt. Man könnte diese Doppeldeutigkeit so erläutern, dass es eine schwule Art zu feiern gibt, die das Schwulsein zur Partei macht: eine Partei, die ganz wesentlich über einen als provokant verstandenen expressiven Lifestyle und ästhetische Präferenzen konstituiert wird. Und umgekehrt: dass die Zugehörigkeit zur schwulen Partei, d.h. zur schwulen Identität, zwar auch bestimmte politische Ansichten fordert, aber auch die Teilnahme am Lebensstil des öffentlichen »Sich-selbst-Feierns« verlangt, weil genau dies als ein Akt verstanden wird, mit dem sich Homosexuelle innerhalb der modernen Gesellschaft sichtbar machen und die gesellschaftliche Verleugnung ihrer Existenz als Homosexuelle durchbrechen können. Die schwule Identität ist somit ein Code und ein Akt der kulturellen Distinktion.

Donovan erkennt an, dass sich diese schwule Identität eine historische Leistung zuschreiben kann: die Emanzipation und gesellschaftliche Akzeptanz homosexueller Lebensstile durchgesetzt zu haben. Er kritisiert aber, dass sich die Advokaten der schwulen Subkultur zu einem Apparat, einer »Industrie« verfestigt haben, die aus Gründen der Selbsterhaltung als Apparat an einem aufgrund der eigenen Erfolge überholten Gesellschaftsbild festhalten müssen:

»The Gay Rights Movement has become the Gay Advocacy Industry. (…) Gay Advocacy Industry must maintain the illusion of oppression and victimization so that hundreds of thousands of checkbook revolutionaries can believe they are fighting for their own freedom. But the truth is that they’re already free to do just about anything. So, like any movement that has achieved most of its goals but can’t just close up shop, The Gay Advocacy Industry looks for new problems, and creates them (or exaggerates their importance), if necessary. The Gay Advocacy Industry’s biggest enemy is not the wicked Religious Right, it is the possibility that same-sex-oriented people don’t really need them for much of anything. If homos don’t feel victimized or oppressed, they’ll stop writing all those checks.«

S. 61

Das erinnert nicht nur an Robert Michels’ Begriff des »ehernes Gesetzes der Oligarchie«, mit dem er am Anfang des 20. Jahrhunderts die Erstarrung der Arbeiterbewegung zu einem bürokratischen Apparat beschrieben hat, es gleicht auch bis ins Detail der männerrechtlichen Kritik an der bürokratischen Erstarrung der Frauenemanzipationsbewegung, deren Vertreterinnen sich in wohlalimentierten Positionen an überholten Feindbildern und obsolet gewordenen oder frei erfundenen Problemlagen festklammern, um die eigene Existenz zu rechtfertigen. Die feministische Ideologie steht jedoch auch in direktem Zusammenhang mit der »Verweiblichung« der schwulen Subkultur:

»But if anything has made men more effeminate in the past half century, it’s been the running feminist critique of masculinity. It has been women, not homosexual men – who make a fairly small portion of the population – who have demanded that men ›get in touch with their feminine sides.‹«

S. 66

Die feministische Stigmatisierung des Männlichen ist daher ein ganz wesentlicher Bestandteil des Kontextes, in dem die schwule Subkultur entstanden ist. Sie unterstützt die im nächsten Abschnitt zu beschreibende interne Dynamik männlicher Homosexueller, das Stigma, keine »echten Männer« zu sein, in einen Akt der Selbstbehauptung umzudeuten – analog zur Stigmatisierungsumkehr schwarzer Bürgerrechtler, die zur »Black Pride«-Bewegung geführt hat. Dabei handelt es sich um einen möglicherweise universellen sozialpsychologischen Mechanismus, der in Bezug auf eine extern zugeschriebene Eigenschaft, die zugleich negativ besetzt ist, die Eigenschaftsbeschreibung übernimmt, aber ihr Wertungsvorzeichen umkehrt (im Falle der Hautfarbe, die als solche nicht zu ändern ist, ist die Zugehörigkeit zu einer angeblich homogenen, rassisch oder ethnisch definierten Gruppe aufgrund der Hautfarbe extern zugeschrieben). Die stereotypen Attribute des verweiblichten Mannes sind dann konsequenterweise etwas, das Schwule auf ihren »Gay Pride«-Prozessionen wie eine Monstranz vor sich hertragen. »Schwulsein« wird auf diese Weise zu einer Paketlösung, die man sich nur ganz oder gar nicht aneignen kann, ohne die von den »Berufshomos« der Bewegung exemplarisch vertretenen Ansprüche zu verletzen:

»The gay identity, as it is packaged, commodified and sold to the same-sex-inclined, supersedes all other identities. Homosexuality is believed by gays to be a defining characteristic, rendering all other ethnicities, beliefs or allegiances inconsequential. Gay Republicans are frequently compared to Jewish Nazis. Masculinity is acceptable only if viewed as a construct in need of deconstruction, and only so long as lip service is paid to the feminist dogma often favored by lesbians. (…) It is not my intent to champion one set of political beliefs over another, but rather to frankly discuss how conceptually loaded the gay identity actually is. While the slogan is ›diversity‹, that certainly does not apply to ideological diversity.«

S. 72

»Diversität« ist sozusagen die neue Monokultur. Weltanschauliche Standpunkte außerhalb des in der schwulen Subkultur geltenden Kanons gelten als inakzeptabel. Das eigentlich neutrale Faktum einer gleichgeschlechtlichen sexuellen Präferenz wird in hohem Maße mit moralischen und politischen Verhaltenserwartungen überladen, gegen die paradoxerweise bei Strafe der Ausgrenzung oder Stigmatisierung nicht verstoßen werden darf. Und ein wesentlicher Teil dieser Verhaltenserwartungen besteht darin, dass der homosexuelle Mann sich als »weiblich« konnotieren soll. Von dieser Engführung der gleichgeschlechtlichen Orientierung auf einen inhaltlich festgelegten Satz politischer Überzeugungen und kultureller Verhaltensmuster möchte Donovan sich nun seinerseits emanzipieren:

»(T)he next step in sexual liberation is to challenge the idea that sexuality creates ethnicity – to do away with the assumption that a man who prefers men is a separate, essentially different sort of man, a gay man , whose sexuality determines his interests, his politics and the way he expresses his gender. The idea that same-sex-oriented men are not true men is perhaps the most deeply ingrained and most limiting prejudice they face, and it is one that the gay identity only reinforces by socially segregating men into two groups – straight and gay.«

S. 74

Er wirft der schwulen Subkultur also mehr oder weniger vor, dass sie keine »echten Männer« mehr zulassen möchte, indem sie solche Männer als »straight« abgelehnt. An der Frage, was einen solchen »echten Mann« eigentlich kennzeichnet, wird Donovan jedoch über »Androphilia« hinaus arbeiten. Zunächst geht es ihm darum, das Stigma der Verweiblichung zurückzuweisen.

Das Stigma der Verweiblichung

Donovan ist sich bewusst, dass die Vorstellung vom Homosexuellen als einem »unmännlichen Mann« nicht von der schwulen Subkultur erfunden wurde. Tatsächlich ist es eine historisch sehr weit zurückreichende Vorstellung, die sich im westlichen Kulturkreis spätestens mit dem Aufstieg des Christentums durchgesetzt hat. Seither bestand eine gängige Strafe für »Sodomisten«, also für Männer, die gleichgeschlechtlicher Sexualakte überführt wurden, wenn nicht in der Hinrichtung, dann in der Kastration. Die Essenz dieser Strafpraktik liegt in ihrer Aussage: Homosexualität und Männlichkeit sind miteinander unverträglich. Ein Mann, der mit anderen Männern geschlechtlich verkehrt, muss seiner Männlichkeit beraubt werden, weil er sich an der geschlechtlichen Ordnung der Welt vergangen hat. Diese Ordnungsvorstellung ist zumindest in der westlichen Kultur so tief verankert, dass sie das Zeitalter der betreffenden barbarischen Körperstrafen überlebt hat:

»While castration is extreme, the same message resonates throughout Western culture to this day: males who engage in homosexual acts can’t be men; men who love men must be neutralized by having their manhood removed; they must become something else.«

S. 78

Ein Mann, der kein vollständiger Mann ist, muss zudem in einer Kultur, die eine polaren Begriff des männlichen und weiblichen Geschlechts verwendet, zwangsläufig dem weiblichen Endpunkt dieser Polarität näher stehen als ein »vollwertiger« Mann. Was er weniger an Mann ist, muss er mehr an Frau sein. Seine reduzierte Männlichkeit korrespondiert notwendig einer erhöhten Weiblichkeit. Aus diesem Grund wird Homosexualität mit Verweiblichung gleichgesetzt, und da die homosexuelle Subkultur aus einer Umkehrung der betreffenden Stigmatisierung entstanden ist, hat sie diese Logik nicht überwunden, sondern hat sie mit positivem Wertvorzeichen übernommen:

»The problem is that homosexuality and effeminacy are virtually synonymous in the modern public’s mind. All men who love men are stigmatized as being intrinsically effeminate. Men who engage in homosexual sex are expected to embrace gay culture and are believed, especially by other homosexuals, to be ›girls on the inside‹ (…). (S)imply by acknowledging same-sex desire, men are expected to relinquish their manhood. They must submit to psychological castration.«

S. 79 f.

Paradoxerweise ist es daher die schwule Subkultur selbst, die solche Akte der psychologischen Kastration einfordert, indem ein Bekenntnis zum Schwulsein eine Übernahme des schwulen »Kulturpakets« einschließt, in welchem traditionelle Männlichkeit verpönt ist. Donovan weigert sich nun aber, und darin kann man ihn als »Dissident« der schwulen Bewegung sehen, diese Identifizierung nachzuvollziehen. Männliche Homosexualität muss sich seines Erachtens nicht im Sinne einer »Weiblichkeit in der Männlichkeit« in die Polarität der Geschlechter einfügen, sondern funktioniert für viele homosexuelle Männer ohne jegliche Bezugnahme auf weibliche oder mädchenhafte Anteile.

»I don’t love men because I see myself as girlish; I love men because I’ve developed a deep-seated appreciation for men and masculinity itself. Men fascinate and inspire me. I love them in their finest moments, but also in the midst of struggle. Just watching men is a pleasure; I see in them innumerable qualities that women often fail to appreciate. I appreciate these things precisely because I’m a man, because their masculinity is a reflection of my own. And yet, for, this, in some perverse twist of reason, I must give up my own manhood? For this, I am regarded as effeminate and expected to entertain myself with girly things? Fuck that!«

S. 80

In diesem Verständnis ist homoerotische Anziehung kein Resultat einer geschlechtlichen Polarität, sondern Resultat einer geschlechtlichen Wesensverwandtschaft. Androphile Männer lieben einander, weil sie sich ähnlich, weil sie in ähnlicher Weise männlich, weil sie Kameraden und Genossen sind:

»Women are more alien to men, and vice versa. Men are less mysterious to each other. The dynamic between men and women is frequently described as Mars/Venus; sex between two adult men is closer to Mars/Mars. It is this Mars/Mars dynamic that is appealing to me. It’s what I seek out in men – not some clumsy approximation of heterosexual polarity. The affinity for the Mars/Mars dynamic is essential to androphilia.«

S. 82

Die schwule Subkultur erwartet von homosexuellen Männern jedoch, dass sie sich in die Polarität des Männlichen und Weiblichen einfügen. Hierzu trägt auch der politische Narzissmus vieler Feministinnen bei, die ihren eigenen Begriff von Weiblichkeit ins Zentrum einer politischen Erlösungslehre setzen – eine Definition von Homosexualität, die sich der Sphäre des Weiblichen zu entziehen sucht, wird sich der Bezichtigung aussetzen, einen »Männerbund« legitimieren zu wollen, der mit patriarchaler, wenn nicht faschistischer Repression gleichgesetzt wird. Die Ablehnung einer weiblichen Komponente in der männlichen Homosexualität gilt als »verinnerlichte Homophobie«, was bloß eine moderne inquisitorische Vokabel für »Ketzerei« ist:

»The gay activists and supporters of The Gay Party line in the twenty-first century … have created an artificial division between men and ›gays‹, who are something else – a race of men who are not-quite men: gay men. These gay men have appropriated the stigma of effeminacy; and routinely socialize each other to ›be more gay‹ because they believe that this is what homosexual desire implies in men. (…) Gay advocacy and gay culture today are dominated by feminists and shrill male women. To accept homosexuality in oneself is now equated with accepting an intrinsic effeminacy, and any denial of this is widely believed to be symptomatic of ›internalized homophobia‹ (…) The real ›internalized homophobia‹ is the belief that you can’t truly be a man simply because you love other men.«

S. 99 f.

Die Festlegung auf Verweiblichung als Wesensbestandteil der männlichen Homosexualität macht Schwule, mit einem Wort von Matthew Lye, zum »Fag End of Feminism«, zu einem schwulen Anhängsel der feministischen Ideologie. Zugleich reißt es einen Graben zwischen Schwulen und Heteros auf:

»By creating a separate, ghettoized gay culture characterized by overt and effected effeminacy, and immersing themselves in it, gays have effectively constructed a barrier between themselves and other men. By identifiying themselves as gay men, homos perpetuate the idea that they are a dramatically different sort of male, a male who is constitutionally less manly, a male who is deficient or inferior to the straight male. (…) Instead of liberating homosexual men from the stigma of effeminacy, gays, in concert with feminists threatened by masculinity, simply made effeminacy more acceptable.«

S. 101

Salopp zusammengefasst: die Gesellschaft hat den Homosexuellen so lange erzählt, dass sie keine echten Männer sein können, dass die meisten es bevorzugen, unechte Frauen zu sein – zumal der parallele feministische Diskurs weibliche Attribute aufwertet. Die Annahme dieser Zuschreibung geht aber so weit, dass der maskuline Homosexuelle nun seinerseits mit Ausgrenzung rechnen muss, wenn er sich in die kulturellen Codes der Schwulenszene nicht einfügt. Wie lässt sich diese Behauptung Donovans aber mit der Existenz maskuliner Subkulturen der Schwulenszene verbinden? Und was kennzeichnet den für den Androphilen zum Maßstab erhobenen maskulinen Mann?

Das Ideal der Männlichkeit

Donovan versucht sich an der Bestimmung eines Ideals der Männlichkeit unter anderem dadurch, dass er es von einem Gegenbild abgrenzt, welches er für die Verhaltensweisen schwuler Männer als typisch ansieht. Viele Schwule pflegen seiner Ansicht nach eine weinerliche Überlebenden- und Opfermentalität:

»When the gay community talks about self-worth and self-image, their therapy-induced take on it is far too reminiscent of personal affirmation – in the most whimpering, Stuart Smalley sense. It’s the wound-licking of the scorned and defeated. It’s self-encouragement for those trying to convince themselves simply to go on, to merely survive.«

S. 125

Der Opfermentalität entspricht ihm zufolge auch ein Hang zu selbstdestruktiven Verhaltensweisen, anonymes und promiskes Sexualverhalten inbegriffen, in denen Schwule davor zurückscheuen, die volle Verantwortung für ihr eigenes Leben zu tragen. Aber eine Kritik an diesen Verhaltensweisen sei nicht erwünscht:

»Any suggestion that backrooms, bathhouses and glory holes encourage destructive behavior is answered by cries of homophobia or prudishness.«

S. 127

Auch mit denjenigen Subkulturen der schwulen Szene, die eine maskuline Männlichkeit betonen, wie der Leder- oder »Bären«-Szene, ist Donovan nicht zufrieden. Ihre Männlichkeit sei nicht echt, sondern mehr einer einstudierten theatralischen Pose ähnlich. Maskuline Männlichkeit komme nur als Pose oder als negative Karikatur hypermaskuliner, unsensibler, kulturloser Dummköpfe vor. Maskuline Männlichkeit wird auf diese Weise abgewertet und lächerlich gemacht – wenn sie nicht ohnehin mit »Heteronormativität« gleichgesetzt und zum Feind erklärt wird. Wo die schwule Szene den männlichen Mann adaptiert, adaptiert sie ihn im Aussehen, nicht im Verhalten. Männliche Werte wie Eigenständigkeit, Unabhängigkeit, persönliche Verantwortung, Leistung, Integrität, Respekt und »Ehre« seien bedeutungslos oder sogar die Attribute des Gegners.

»The more gay a male becomes … the more disconnected he will become from straight men. The world of men will become increasingly alien. (…) Like some gay-identity Gestapo, gay men with a deep emotional investment in the gay community often vilify masculine-identified homos as straight-acting, implying they are self-hating fakers and turncoats«

S. 153

Das führt Donovan schließlich dazu, die schwule Subkultur zu verwerfen und die Wiedergewinnung einer maskulinen Männlichkeit für männliche Homosexuelle zum Programm zu erheben.

»The purpose here is to reclaim masculinity for androphiles, to reclaim manhood – this religion of man – and adapt it to their condition. (…) Only the divisive gay identity itself stands in the way of homosexual males taking their rightful place beside men and truly becoming men in their own right. By perceiving themselves as men, by seeing their sexuality as a mere difference in sexual preference and dropping all of the baggage that comes with gayness, they can look to all men, straight men and homos alike, for productive models of masculinity that are compatible with their own essential masculinity.«

S. 122

Ein positives Männlichkeitsbild für homosexuelle Männer ist für Donovan ein Desiderat, das erst erarbeitet werden muss. Hier trifft sich seine Problemstellung mit der Infragestellung traditioneller Männlichkeitswerte in der zeitgenössischen Gesellschaft – Homos und Heteros haben an dieser Stelle tatsächlich ein gemeinsames Problem. Die Vokabel von der »Heteronormativität«, die Homosexuelle und Heterosexuelle in der politischen Grenzziehung der LGBT-Community voneinander trennt, lehnt Donovan ausdrücklich ab:

»There’s really no established masculine path for homosexual men. Everything about the gay community leads in the other direction. There are a few masculine subcultures, but as I’ve mentioned, they are primarily fetish cultures and rarely encourage active masculinity. They don’t require a man to do anything; they merely require him to look a certain way. The masculine subcultures within the gay community don’t develop masculine character, they encourage aesthetically pleasing masculine caricature. For all their visual pomp, many members of these so-called-masculine gay subcultures identify legitimately masculine behavior as heteronormative behavior. But masculine behavior is not heteronormative behavior; it’s distinctly male behavior.«

S. 154

Damit gerät auch die heterosexuelle Kritik an der grassierenden Männerabwertung in Donovans Blickfeld:

»However, a resurgent masculinism is on the horizon. As long as men share power with women, they will have to make major compromises – compromises that androphiles may not always be forced to make. But men won’t allow women to reproach them and dictate their masculinity forever. (…) For centuries in the West, homosexual males have been stripped of their manhood, their masculine heritage, their place in the world of men. I say it’s time we took it all back.«

S. 155 f.

Hier kritisiert Donovan nicht nur den Feminismus, sondern ebenso die homophobe Grundströmung der westlichen Zivilisation. Allein darum schon ist nicht möglich, ihn umstandslos auf der Seite einer naiven Glorifizierung der weißen, männlichen, abendländischen Kultur einzusortieren. Die positive Bestimmung von »Männlichkeit« ist am Ende von »Androphilia« jedoch noch nicht allzu weit gediehen. Sein folgendes Buch, »The Way of Men«, hat er geschrieben, um diesem Mangel abzuhelfen. Damit werde ich mich im zweiten Teil der Artikelserie befassen. Dann werden wir uns auch erstmals näher mit der Frage befassen können, welche Gründe und Anlässe Donovan haben mag, »rechts abzubiegen«.

Teil 2: The Way of Men

Literatur:

- Donovan, Jack (2012a), Androphilia. A Manifesto. Rejecting the Gay Identity, Reclaiming Masculinity. 3rd Edition. Milwaukie: Dissonant Hum

- Donovan, Jack (2012b), The Way Of Men. Milwaukie: Dissonant Hum

- Donovan, Jack (2014), A Sky Without Eagles. Selected Essays and Speeches. Milwaukie: Dissonant Hum

- Donovan, Jack (2016a), Becoming a Barbarian. Milwaukie: Dissonant Hum

- Donovan, Jack (2016b), Der Weg der Männer. Mit Beiträgen von Martin Lichtmesz und »Raskolnikow«. Schnellroda: Antaios

Schreibe einen Kommentar