20. Januar 2016

1 Einleitung

Der folgende Text ist eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Ende vergangenen Jahres bei Springer VS erschienenen Buch »Die Überwindung der Arbeitsgesellschaft« von Michael Hirsch, das den Untertitel »Eine politische Philosophie der Arbeit« trägt und auf das ich durch einen Telepolis-Artikel (Teil 2, Teil 3) aufmerksam geworden bin. Ich finde das Buch positiv bemerkenswert sowohl im Hinblick auf seine in meinen Augen zustimmungsfähige Grundthese, der zufolge die technologisch bedingten Fortschritte der generellen Arbeitsproduktivität heute zu einer nicht mehr grundsätzlich behebbaren Verknappung des Angebots an Erwerbsarbeit führen, der in konsequenter Weise nur noch durch die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens beizukommen ist, als auch negativ bemerkenswert im Hinblick auf einige kapitale Fehlimplikationen, zu denen er meines Erachtens insbesondere bei seiner Beurteilung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung kommt. Diese Fehlimplikationen freilich halte ich aus einer explizit männerrechtlichen Perspektive heraus für grundsätzlich behebbar, was seinen Ansatz in meinen Augen für eine Männerrechtsbewegung, die auf der Suche nach ihrem »gesellschaftlichen Ort« ist, attraktiv machen könnte. Dass der Autor sich mit einigen seiner Thesen weit aus dem Fenster lehnt, halte ich dabei für einen Vorzug, denn unangreifbar macht sich nur, wer sich entschlossen hat, erst gar nichts mehr zu riskieren.

Der Duden Wirtschaft der Bundeszentrale für politische Bildung definiert den Begriff der »Vollbeschäftigung« als »wirtschaftliche Situation, in der das Produktionspotenzial einer Volkswirtschaft ausreichend genutzt wird. Für den Arbeitsmarkt bedeutet dies z.B., dass der Beschäftigungsgrad hoch ist. Die Zahl der offenen Stellen in der Volkswirtschaft stimmt mit der Zahl der Arbeitssuchenden überein, d.h., alle arbeitswilligen Arbeitnehmer können einen zumutbaren Arbeitsplatz finden. (…) Vollbeschäftigung zählt zu den wichtigsten wirtschaftspolitischen Zielen.« Die Bundeszentrale verwahrt sich jedoch an anderer Stelle gegen die Schlussfolgerung, dies würde unter heutigen Bedingungen bedeuten, »dass der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht«. Vielmehr sei »die Zahl der jährlich gegen Bezahlung verrichteten Arbeitsstunden in den letzten Jahrzehnten mehr oder weniger konstant geblieben, ganz abgesehen davon, dass immer noch erhebliche Mengen unbezahlter Arbeit in Haushalt oder ehrenamtlicher Tätigkeit verrichtet werden. Vielmehr teilen sich zumindest in den letzten Dekaden immer mehr Erwerbspersonen das vorhandene Arbeitsvolumen.« Es ist im Kern diese These, zu der Hirschs Buch kritisch Stellung bezieht. Genau genommen befasst er sich mit dem Preis, den unsere Gesellschaften dafür bezahlen, das Ziel der Vollbeschäftigung auch weiterhin dadurch anzustreben, dass unter anderem das »vorhandene Arbeitsvolumen« auf »immer mehr Erwerbspersonen« aufgeteilt wird. Ein kritischer Artikel in der ZEIT vom März 2015 weist darauf hin, dass viele der seit 1993 geschaffenen Arbeitsplätze von geringer Qualität sind, Festanstellungen immer seltener werden, der Flexibilitätsdruck stetig zunimmt und insbesondere ein verlässliches Familienleben in der Mittelschicht dabei auf der Strecke bleibt. »Vieles erinnert an die Situation in den USA. Die Gutverdiener mit einem Einkommen ab 150.000 Dollar können sich ihre Jobs aussuchen. Die Mittelschicht dagegen rutscht zunehmend ab und verdrängt mit schlecht bezahlten Jobs die Unterschicht.« In den USA gab es in den 90er Jahren dazu einen Witz: »Die Regierung Clinton hat zwei Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen!« – »Ja – und ich habe vier davon!« Anders gesagt: eine Erwerbsarbeit zu haben, kann unter heutigen Bedingungen dennoch bedeuten, als »working poor« am oder unter dem Existenzminimum zu leben – immerhin ist auch dieser Begriff bei der Bundeszentrale für Politische Bildung bekannt.

Hirsch und die Bundeszentrale sind sich zumindest darin einig, dass das im Zentrum stehende Problem erstmals von Hannah Arendt im ursprünglich 1958 veröffentlichten The Human Condition (dt. Vita Activa) aufgeworfen wurde:

»Wir wissen bereits, ohne es uns doch recht vorstellen zu können, daß die Fabriken sich in wenigen Jahren von Menschen geleert haben werden und daß die Menschheit der uralten Bande, die sie unmittelbar an die Natur ketten, ledig sein wird, der Last der Arbeit und des Jochs der Notwendigkeit. (…) So mag es scheinen, als würde hier durch den technischen Fortschritt nur das verwirklicht, wovon alle Generationen des Menschengeschlechts nur träumten, ohne es jedoch leisten zu können. Aber dieser Schein trügt. Die Neuzeit hat im siebzehnten Jahrhundert damit begonnen, theoretisch die Arbeit zu verherrlichen, und sie hat zu Beginn unseres Jahrhunderts damit geendet, die Gesellschaft im Ganzen ein eine Arbeitsgesellschaft zu verwandeln. Die Erfüllung des uralten Traums trifft wie in der Erfüllung von Märchenwünschen auf eine Konstellation, in der der erträumte Segen sich als Fluch auswirkt. Denn es ist ja eine Arbeitsgesellschaft, die von den Fesseln der Arbeit befreit werden soll, und diese Gesellschaft kennt kaum noch von Hörensagen die höheren und sinnvolleren Tätigkeiten, um derentwillen die Befreiung sich lohnen würde. (…) Was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Was könnte verhängnisvoller sein?«

Arendt 2002: 12 f.

Hirsch stimmt Arendt dahingehend zu, dass wir uns »nicht nur politökonomisch, sondern auch metaphysisch« in einer Arbeitsgesellschaft befinden, was heißt, dass wir gar nicht anders können, »als das Phänomen des abnehmenden Volumens gesellschaftlich notwendiger Arbeit als einen ›Mangel an Arbeit‹ zu interpretieren.« (Hirsch 2016: 12) Mit dem Begriff der gesellschaftlich notwendigen Arbeit greift Hirsch eine Idee von Karl Marx auf:

»Je mehr die Produktivkraft der Arbeit wächst, um so mehr kann der Arbeitstag verkürzt werden, und je mehr der Arbeitstag verkürzt wird, desto mehr kann die Intensität der Arbeit wachsen. Gesellschaftlich betrachtet, wächst die Produktivität der Arbeit auch mit ihrer Ökonomie. Diese schließt nicht nur die Ökonomisierung der Produktionsmittel ein, sondern die Vermeidung aller nutzlosen Arbeit.«

Marx 2013: IV, 624

»Gesellschaftlich notwendig« und damit nicht nutzlos ist jene Arbeit, die auf dem Stand ihrer technologisch höchstmöglichen Intensität organisiert ist. Mit dem technologischen Fortschritt nimmt das Quantum an gesellschaftlich notwendiger Arbeit für einen gegebenen Stand des Reichtums ab, aber diese Abnahme der notwendigen Arbeit setzt sich nicht in eine Verringerung der gesellschaftlichen Bedeutung von Arbeit um. Mit Hirschs Worten:

»Das infolge der Fortschritte der Arbeitsproduktivität sinkende Volumen gesellschaftlich notwendiger Arbeit kann in einer sich selbst als Arbeitsgesellschaft verstehenden Gesellschaft gar nicht fortschrittlich verwendet werden.«

Hirsch 2016: 14

Der bei der Bundeszentrale für Politische Bildung zu findende Einwand, der Arbeitsgesellschaft würde die Arbeit nicht wirklich ausgehen, ist aus Hirschs Sicht bereits Teil einer Selbsttäuschung, denn erstens ist ein großer Teil diese Arbeit nicht gesellschaftlich rational im Sinne einer maximalen Intensität, und zweitens ist sie nicht individuell rational, insofern sie häufig nicht einmal die Reproduktionskosten der Arbeitskraft selbst deckt und insofern von Zwangsmaßnahmen und staatlichen Zuschüssen begleitet werden muss.

2 Neoliberalismus oder Wohlfahrtsstaat?

In seiner großen Studie zur Entstehung der Informationsgesellschaft kommt Manuel Castells zu dem Befund:

»Die Ausbreitung der Informationsgesellschaft in der Wirtschaft ruft nicht unmittelbar Arbeitslosigkeit hervor. Vielmehr scheint sie unter den richtigen institutionellen und organisatorischen Voraussetzungen langfristig mehr Arbeitsplätze zu schaffen. (…) Und doch ist der Prozess des historischen Übergangs zu einer informationellen Gesellschaft und einer globalen Wirtschaft durch die Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für einen bedeutenden Teil der Erwerbstätigen bestimmt. Diese Verschlechterung nimmt in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Formen an: Zunahme der Arbeitslosigkeit in Europa, Reallohnverfall (mindestens bis 1996), zunehmende Ungleichheit und Arbeitsplatzunsicherheit in den Vereinigten Staaten; Unterbeschäftigung und verschärfte Segmentierung der Belegschaften in Japan; Informalisierung und Abwertung neu einbezogener städtischer Arbeitskräfte in den sich industrialisierenden Ländern; und zunehmende Marginalisierung der landwirtschaftlich Beschäftigten in den stagnierenden unterentwickelten Volkswirtschaften.« (Castells 2004: 313) Die sozialen Folgen des Übergangs zu einer von den neuen Technologien bestimmten Wirtschaft wurden von einer Neugestaltung der Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit vermittelt: »Um der Profitklemme zu entgehen ohne die Inflation anzuheizen, sind Volkswirtschaften ebenso wie Privatunternehmen seit Anfang der 1980er Jahre im Bereich der Arbeitskosten aktiv geworden. Sie haben entweder wie die wichtigsten europäischen Volkswirtschaften die Produktivität gesteigert, ohne Beschäftigung zu schaffen, oder sie haben wie in den USA die Kosten für eine Vielzahl von Arbeitsplätzen gesenkt.«

Castells 2004: 317

Neueren Daten zufolge geht der Trend weiter in Richtung auf Nettoverluste von Arbeitsplätzen und weitere Konzentrationsprozesse von Reichtum. Da die neuen Technologien eine sehr flexible Gestaltung der Arbeitsorganisation gestatteten, erfolgte auch der Druck auf die Arbeitnehmerseite in Richtung auf eine zunehmende Flexibilisierung:

»Es erfolgte ein unablässiger Druck, den Beitrag der Arbeit so flexibel als möglich zu machen. Produktivität und Rentabilität wurden gestärkt, aber die Seite der Arbeit verlor an institutionellem Schutz und wurde immer stärker abhängig von individuellen Aushandlungsbedingungen auf einem sich beständig veränderndem Arbeitsmarkt.«

Castells 2004: 319

Den einen gelten diese Veränderungen als Inbegriff des »Neoliberalismus« (Butterwegge, Lösch, Ptak 2007; Crouch 2011; Streeck 2013), andere beharren darauf, dass diese Veränderungen alles seien, nur nicht neoliberal. Michael von Prollius beispielsweise wendet ein:

»Mindestlöhne und Gehaltsobergrenzen sind nicht neoliberal, sie ersetzen Preise, die wichtigste Informationsquelle einer Marktwirtschaft, durch Befehle. (…) Neoliberal wäre ein nicht interventionistischer Einkommenszuschlag etwa in Form einer negativen Einkommenssteuer. (…) Die permanenten Gesundheitsreformen der vergangenen Jahrzehnte … sind nicht neoliberal, sondern dürftig kaschierte Zentralplanwirtschaft. (…) Eine staatliche dynamische Rente, zumal auf der Grundlage eines vermeintlichen Generationenvertrages, ist nicht neoliberal. (…) Der Wohlfahrtsstaat ist nicht neoliberal (…). Der demokratische Wohlfahrtsstaat … beruht auf dem Menschenbild des unmündigen, hilfsbedürftigen Verbrauchers.«

Prollius 2009: 131 f.

Nun lassen sich Prollius‘ Begriff des Neoliberalismus mit der von Streeck geschilderten »neoliberalen Reform« dennoch insofern miteinander in Einklang bringen, als diese Entwicklung zwar erhebliche Veränderungen im Charakter staatlichen Handelns impliziert, aber darum noch längst keine »Rücknahme« des Staates in Prollius‘ Sinne darstellt. In der Sache kann man durchaus unterstellen, dass Streeck und Prollius dieselben Vorgänge beschreiben. Tatsächlich spricht alles dafür, dass der Aufschwung des Kapitalismus seit den 60er Jahren, dem Zeitalter des Massenkonsums, auf (»wohlfahrtsstaatlichem«) Pump erkauft wurde: in einem ersten Schritt

»durch eine Geldpolitik, die die über den Produktivitätszuwachs hinausschießenden Lohnerhöhungen akkomodierte, mit der Folge hoher weltweiter Inflationsraten insbesondere in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre.«

Streeck 2013: 61

Das bedeutete aber am Ende eine Ersetzung eines realen durch bloß nominales Wachstum. »Reaganomics« und »Thatcherismus« reagieren auf diese Situation mit der Bereitschaft, erneute Massenarbeitslosigkeit in Kauf zu nehmen und die Macht der Arbeitervertretungen zu brechen, in abgeschwächter Form finden ähnliche Prozesse auch in Deutschland statt. Dadurch tut sich erneut eine »Versprechenslücke« (Streeck 2013: 69) in der kapitalistischen Gesellschaft auf, der nunmehr durch gesteigerte Staatsverschuldung begegnet wird. Als wiederum dieser Schuldenberg zu groß wird, beginnt der Übergang in einer dritte Phase: die Verlagerung auf einen »privaten Keynesianismus« durch ein Anwachsen der Privatverschuldung bei gleichzeitigem Rückbau staatlicher Ausgaben.

»Die Ablösung der Staatsverschuldung durch Privatverschuldung wurde ideenpolitisch durch eine neue Theorie der Kapitalmärkte abgesichert, derzufolge diese sich selbst regulieren und staatlicher Regulierung nicht bedürfen, weil ihre Teilnehmer definitionsgemäß über alle erforderlichen Informationen verfügen, um das Auftreten systemischer Ungleichgewichte auszuschließen.«

Streeck 2013: 69

Diese Diagnose kann man mit Michael Prollius durchaus auch so akzentuieren, dass es sich um eine mehrfache, sukzessive Verschleppung von Marktbereinigungen durch staatliche Interventionen zugunsten der Aufrechterhaltung eines »eigentlich« unfinanzierbaren Wohlfahrtsstaats handelt:

»Der Wohlfahrtsstaat ist offensichtlich am Ende: Massenarbeitslosigkeit, eine horrende und unter den herrschenden Verhältnissen stetig weiter wachsende Staatsverschuldung, unfinanzierbare staatliche Sozialsysteme, absurde Regulierungswut geben deutlich Zeugnis davon. (…) Der demokratische Wohlfahrtsstaat hat in der Geschichte der Menschheit keine Zukunft. Er ist nicht finanzierbar, er ist in moralischer und ethischer Hinsicht verfehlt und er gründet auf einem intellektuellen Fehlschluss: der Überlegenheit der Regierung über die normalen Menschen.«

Prollius 2009: 133 ff.

Der wesentliche Unterschied zwischen Streeck und Prollius besteht im Wertungsvorzeichen: was für Streeck das Ende des »demokratischen Kapitalismus« indiziert, ist für Prollius die Chance zur Rückkehr in eine von staatlichen Eingriffen unverzerrte Marktwirtschaft. Was Streeck die »Versprechenslücke« nennt, ist für Prollius in umgekehrter Wertung die staatliche Einladung zu »Anspruchsdenken«:

»Durch die Expansion des Sozialstaats wurde das Anspruchsdenken erhöht und die Leistungsbereitschaft gemindert. Etwas zugespitzter formuliert hat sich Deutschland Ende der achtziger Jahre von einer zukunftsorientierten Leistungsgesellschaft zu einer Wohlstandsillusionen anhängenden Freizeitgesellschaft verwandelt.«

Prollius 2006: 237

Streeck beschreibt die Krise der Kapitalismus als verschobene Legitimationskrise: als »gekaufte Zeit«. Man kann insofern Prollius durchaus darin Recht geben, dass jede Wirtschaftspolitik seit Mitte der 60er Jahre eine Abweichung von »echten« neoliberalen Prinzipien darstellt. Das verschiebt die Frage nach der Legitimation des Kapitalismus jedoch nur weiter nach hinten. Wie kam es überhaupt dazu, die kapitalistische Entwicklung mit staatlichen Interventionen zu flankieren? Das Wohlstandsversprechen des Kapitalismus, so kann man das wohl zusammenfassen, wurde nach dem Auftreten der sozialistischen Doktrinen im 19. Jahrhundert ausgerufen, damit die Angehörigen kapitalistischer Gesellschaften dem Kapitalismus nicht von der Fahne gehen.

Die Hauptschwierigkeit scheint also darin zu bestehen, den Arbeitnehmer als Teilnehmer einer Marktwirtschaft grundsätzlich bei der Stange zu halten. Prollius zufolge ist die Marktwirtschaft freilich die gewissermaßen natürliche Umgebung des Menschen: »Der freie Markt beruht auf überzeitlichen Prinzipien, darunter Eigentum, Freiheit und Gerechtigkeit; er ist die einzige Ordnung, die zu nachhaltigem wirtschaftlichen Fortschritt und Respekt vor individuellen Freiheiten führt.« (Prollius 2009: 210) Der Mensch hat also, das impliziert diese Aussage, eine natürliche Tendenz, in marktwirtschaftlichen Umgebungen aufzublühen, sofern er nicht durch falsche Anreize zu »Versorgungskarrieren« oder ähnlichem verführt wird. In Lichte dieser Annahme ist dann auch die folgende Forderung naheliegend:

»Im Hinblick auf die Marktwirtschaft besteht die Aufgabe des Staates darin, die Marktfähigkeit der Bürger zu sichern, nicht aber ihre Marktunabhängigkeit zu finanzieren … . Der Staat muss die Menschen in den Wettbewerb zurückführen, nicht aber ihren Status sichern.«

Prollius 2009: 216

Bei näherem Hinsehen zeigt sich freilich, dass Prollius‘ marktkonformer Mensch nicht einfach ein seinen besonderen anthropologischen Anlagen folgender Primat ist, sondern einer spezifischen kulturellen Erziehung unterliegt. Denn Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit, Chancengleichheit und nivellierten sozialen Unterschieden hält Prollius für Maßstäbe, die zwar sozialen Kleingruppen angemessen sind. Aber:

»Für die Ordnung großer, unüberschaubarer Gesellschaften sind sie völlig ungeeignet. In ihnen kommt es auf die Befolgung von Regeln und Institutionen an, die sich über Jahrhunderte hinweg als erfolgreich herauskristallisiert haben: Gleichheit vor dem Recht, Freiheit und Selbstverantwortung, das Preissystem, die Ehe und die Familie. Das kollektive Wissen über das Gedeihen unserer Zivilisation ist in diesen Traditionen gespeichert.«

Prollius 2009: 215

Hier ist nicht mehr von »überzeitlichen Prinzipien« die Rede, sondern von einer sehr spezifischen historischen und kulturellen Konfiguration, mithin »unserer Zivilisation«. Diese weist auf weitere, implizite Voraussetzungen hin, die Prollius nicht nennt und auf die er offenbar nicht reflektiert. Denn der moderne Kapitalismus wurde von einer Klasse erfunden, deren Subsistenz durch Grundbesitz (später auch durch Kapitalbesitz) immer schon gesichert war, sodass ihre Angehörigen immer schon als freie Marktteilnehmer auftreten konnten. Wenn sie die Rechtfertigung ihrer Existenz an die Ausübung von Arbeit hängten, dann hatte das nicht primär ökonomische, sondern kulturelle, nämlich religiöse Gründe. Noch schwerwiegender ist ein weiterer Aspekt: Ehe und Familie gehören als zentrale bürgerliche Institutionen zu diesem kulturellen Wertepaket offenbar fest dazu. Und allein beim Thema der Familie lässt Prollius durchblicken, dass es auch soziale Beziehungen gibt, die nicht nur nicht dem Staat, sondern auch dem Markt nicht unterworfen werden sollten:

»Familienpolitik im praktizierten Sinne einer staatlichen Betreuung von der Wiege bis zur Bahre einschließlich staatlicher Kitas und Kindergeld ist nicht neoliberal. Neoliberal wäre eine Politik des Verzichts auf Staatstätigkeit, eine Politik der Subsidiarität, die die natürliche Schichtung der Gesellschaft mit einer vertikalen Struktur und vielfacher Ungleichheit belässt, in ihrer Mitte die Familie als Gegenpol der Vermassung, Entwurzelung und Kollektivierung.«

Prollius 2009: 131 f.

Hier ist von »Subsidiarität« die Rede, also mutmaßlich von nicht selbst als Erwerbstätigkeit organisierter Reproduktionsarbeit. Außerdem scheinen in diesem Kontext »die natürliche Schichtung der Gesellschaft mit einer vertikalen Struktur und vielfacher Ungleichheit« nicht unter die von Marktallokationen betroffenen sozialen Strukturen zu fallen. Das deutet darauf hin, dass sein Plädoyer für die Marktwirtschaft auf einer in seinem Buch sonst nirgends eingestandenen wertkonservativen Lebensordnung aufruht – eine Lebensordnung mithin, die durch kulturelle Veränderungen in Ehe und Familie mutmaßlich infrage gestellt wird.

Wenn sich Prollius daher auf Ehe und Familie beruft, dann muss er erklären, wie sich diese Institutionen mit dem Markt vertragen, zumal eine der wichtigsten Veränderungen des Arbeitsmarktes im 20. Jahrhundert darin besteht, dass Frauen massenhaft in die Erwerbsarbeit eingetreten sind. Eine solche Erklärung versäumt er. Stattdessen setzt er eine bestimmte, seiner Ansicht nach mit der Marktwirtschaft kompatible oder für sie sogar grundlegende Konfiguration sozialer Institutionen unreflektiert voraus. Die Eintrittsvoraussetzungen und Reproduktionsbedingungen der Institutionen, die er hier als Tradition voraussetzt, werden von ihm nicht geprüft. Er scheint sogar eine »kulturrevolutionäre« Bedrohung dieser Traditionen zu sehen, wenn er schreibt:

»In den Jahren 1968-72 wurde ein Bruch mit 250 Jahren bürgerlicher Tradition und Tugend vollzogen, eine Generationenkluft tat sich auf … . Vermutlich hat in dieser Zeit die Freiheit insgesamt an Bedeutung verloren«.

Prollius 2006: 177

Generell stellt sich damit die Frage nach der Universalisierbarkeit des von ihm vorgeschlagenen marktorientierten Lebensmodells. Möglicherweise unterminiert nicht erst das massenhafte Eintreten von Frauen in den Arbeitsmarkt seine Funktionsweise, sondern bereits der massenhafte Eintritt der unteren Klassen. Denn ein Grundproblem der neoliberalen Idee der Chancengleichheit ist Gerhard Willke zufolge das Problem der ungleichen Ausgangsbedingungen:

»Für Hayek ist Gerechtigkeit Attribut menschlichen Verhaltens, nicht Eigenschaft einer spontanen Ordnung: Die können so wenig gerecht oder ungerecht sein wie die Natur. (…) Wie schon bei der Frage der Freiwilligkeit des Tausches verdrängt Hayek auch hier das Problem der ungleichen Ausgangsbedingungen. Eine (Markt-) Verteilung ist dann – und nur dann – als ›gerecht‹ anzusehen, wenn sie bei gerechten Ausgangsbedingungen aus gerechten Verfahren resultiert. Gehört zu diesen Bedingungen auch die Ausgangsausstattung mit Ressourcen, dann bricht das Gerechtigkeitspostulat genau an diesem Punkt zusammen, denn diese ist und war nie gerecht. Darin besteht auch die Problematik der vieldiskutierten Pareto-Optimalität einer Marktverteilung: Diese ist indifferent gegenüber der Ausgangsverteilung und also vereinbar mit jeder noch so ungleichen Ressourcenverteilung.«

Willke 2003: 73 f.

Ich möchte diesen Einwand zu einer kritischen Arbeitshypothese zuspitzen, die ich im Vorgriff auf Michael Hirschs nachfolgend dargestellte Argumentation formuliere und in deren Kontext näher prüfe: Das von Prollius vorgeschlagene marktorientierte Lebensmodell ist nicht universalisierbar, weil seine kulturellen Voraussetzungen weder universell gelten noch universell herstellbar sind. Unter den tatsächlich gegebenen historischen Ausgangsbedingungen erfolgt eine Marktteilnahme breiter Bevölkerungsschichten nicht frei, sondern unter dem Zwang, die eigene Subsistenz zu sichern. Wer gezwungen ist, in Erwerbstätigkeit zu arbeiten, um seine bloße Existenz zu rechtfertigen, kann aber kein freier Marktteilnehmer sein, sondern ist ein Zwangsarbeiter. Wenn Prollius fordert, der Staat solle »die Menschen in den Wettbewerb zurückführen«, dann plädiert er faktisch für eine Gesellschaft der Zwangsarbeit.

Frei kann ein solcher Marktteilnehmer nur dann werden, wenn es ihm gelingt, den Horizont der Subsistenzsicherung zu überschreiten. Die »Wohlfahrtsversprechen« realer kapitalistischer Gesellschaften zielten aber genau darauf ab, dieses universalisierte Versprechen zu machen und in der einen oder anderen Form einzulösen. Nun kann man einwenden, dass Menschen immer schon dafür arbeiten mussten, um ihre Existenz zu sichern. Das trifft zwar zu, übersieht aber, dass die historisch ursprünglichen Wirtschaftsformen stets nur lokale Bedarfsdeckungswirtschaften waren, die ihren Mitgliedern ein hohes Maß ein Zeitautonomie belassen haben. Alle bisherigen nicht-primitiven Wirtschaften waren dahingehend Zwangswirtschaften, dass in ihnen das Produkt einer über die Bedarfsdeckung hinausgehenden Mehrarbeit durch herrschende Klassen abgeschöpft wurde. Der moderne Kapitalismus unterscheidet sich nur dadurch von früheren Zwangswirtschaften, dass er diesen Zwang zur Arbeit in einen Zwang zur Erwerbsarbeit umgesetzt und zu einem großen Teil (aber niemals ausschließlich) mit formell friedlichen Mitteln durchgesetzt hat.

Der grundsätzliche historische Wert einer kapitalistischen Wirtschaft auf dem Weg in eine moderne Gesellschaft soll hier allerdings nicht bestritten werden. Stattdessen zielt die Kritik auf die Frage, wie in der gegenwärtigen Gesellschaft Arbeit zu organisieren sei. Und da die Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit der institutionellen Regelung durch den Staat unterliegen, haben die Verwerfungen, die wir in der heutigen Arbeitsgesellschaft wahrnehmen, trotz zum Teil dramatischer Rationalisierungs- und Globalisierungsprozesse weniger mit der objektiven Dynamik der kapitalistischen Entwicklung als solcher zu tun als vielmehr – und das ist auch Hirschs zentrale These – mit dem ideologischen Kampf um die Rolle des Staates im Kontext dieser Entwicklung, genauerhin damit, dass der Staat unter dem wachsenden Druck marktradikaler Ideologien und ihrer Versprechungen einen wesentlichen Teil seiner Regulierungskompetenzen teils fahrlässig, teils mutwillig aufgegeben hat.

Denn unbeschadet von Prollius‘ Versuch, Neoliberalismus begrifflich konsequent im Sinne seiner Urheber zu verteidigen, waren nichtsdestotrotz in Think-Tanks wie der Bertelsmann-Stiftung und Lobbyorganisationen aktive Vertreter marktradikaler Ideologien sehr erfolgreich darin, politischen Entscheidungsträgern ihre Versionen marktliberaler Diagnosen und Strategien als Lösungswege für gesellschaftliche Probleme zu verkaufen. (Insofern ähnelt die Beschwerde, dieser Neoliberalismus sei kein »echter« Neoliberalismus, dem Einwand, der Sozialismus der COMECON-Staaten sei kein »wahrer Sozialismus« gewesen.) Und es ist darum der Staat, der einen wesentlichen Teil seiner Regulierungskompetenzen aufgibt, weil er sich von einem wirtschaftlichen Wachstum, dem er auf gar keinen Fall im Wege stehen will, die Lösung genuin politischer Aufgaben erwartet. Hirsch kritisiert insofern weniger den Kapitalismus als vielmehr die Selbstentleibung des Staates in Bezug auf den Kapitalismus. Denn das Resultat dessen ist eine Gesellschaft, die zugleich ökonomisch permissiv und kulturell repressiv wird.

3 Der Wohlfahrtsstaat als platonischer Arbeitsstaat und die Marx’sche Utopie

Hirsch nimmt Hannah Arendts Gedanken systematisch auf, dass wir uns in einer Gesellschaft befinden, die sich vollständig über Arbeit, und zwar verstanden als Erwerbsarbeit, definiert und sich Formen der Lebensführung, die nicht grundsätzlich auf Erwerbsarbeit bezogen sind, gar nicht mehr vorstellen kann. Unsere Gesellschaft, so Hirsch, ist bestrebt, jedem ihrer Mitglieder einen über Erwerbsarbeit definierten Platz innerhalb der gesellschaftlichen Ordnung zuzuweisen und sieht keine Plätze (mehr) vor, die nicht über Erwerbsarbeit definiert sind. Damit hat die Arbeitsgesellschaft den Charakter einer platonischen Ordnung.

»Mit dem Platonismus der Arbeitsgesellschaft bezeichne ich ein soziales System, das die einzelnen Personen gemäß ihrer Funktion im Erwerbsprozeß auf verschiedene gesellschaftliche ›Plätze‹ oder ›Stellen‹ verteilt und sie mit diesen Plätzen identifiziert. Das entspricht dem Gesellschaftsmodell Platons in ›Der Staat‹. (…) Platon macht aus der trivialen Tatsache der gesellschaftlichen Notwendigkeit einer sozialen Teilung der Arbeit eine metaphysische Notwendigkeit der Beschränkung jedes Menschen auf eine Aufgabe, die ihm im Prozess der sozialen Arbeitsteilung zugewiesen wurde (oder die er sich selbst gewählt hat). Die Beschränkung der menschlichen Fähigkeiten und Tätigkeiten auf die eine Aufgabe der beruflichen Pflichterfüllung ist das Gesetz der platonischen Arbeitsgesellschaft.«

Hirsch 2016: 17

Platon fordert, »dass wir … jeden einzelnen dem einen Beruf zuführen müssten, für den ihn die Natur bestimmt hat, damit ein jeder den ihm zukommenden Beruf ausübt und dadurch ein einheitlicher, nicht vielgestaltiger Mensch wird und so der gesamte Staat eine Einheit bildet und nicht eine Vielheit.« (Platon, Der Staat, 423d) Die Beschränkung der Einzelnen auf ihnen zugewiesene spezialisierte Tätigkeiten wird dabei ausdrücklich gerechtfertigt:

»Nun gestatten wir doch dem Schuhmacher nicht sich zu unterfangen, zugleich auch Landwirt zu sein oder Weber oder Baumeister, sondern eben nur Schuhmacher, damit die Aufgabe des Schuhmachers mit gutem Erfolg erfüllt werde, und ebenso wiesen wir jedem anderen ja nur ein Geschäft zu, für das er durch seine natürliche Anlage besonders befähigt war, und bei dem er unter Verzicht auf alles andere sein Leben hindurch ausharren sollte, um durch diesen Betrieb unter richtiger Benutzung der gelegenen Zeiten seine Aufgabe gut zu erfüllen.«

Platon, Der Staat, 374b-c

Diese Charakterisierung unserer Gesellschaft als »platonisch« mag uns zunächst verfehlt erscheinen, da die staatliche Zuweisung von Arbeitsplätzen bislang vor allem die in planwirtschaftlichen Systemen geübte Praxis war, während diese Funktion in unseren eigenen Gesellschaften primär von den Allokationseffekten des Arbeitsmarktes übernommen wurde. Unter Rahmenbedingungen einer möglichen Vollbeschäftigung wäre dies mutmaßlich auch weiterhin der Fall. Hirsch weist aber – in meinen Augen zu Recht – darauf hin, dass sich die Rolle des Staates in arbeitsmarktpolitischer Hinsicht in den letzten Jahrzehnten in einer paradoxen Weise gründlich geändert hat.

Dies wurde im Kern durch das im vorhergehenden Abschnitt umrissene historische Scheitern der Idee der Vollbeschäftigung bewirkt, ohne dass unsere Gesellschaft jedoch in der Lage wäre, diese Idee tatsächlich aufzugeben und durch eine andere zu ersetzen. Das führt dazu, dass im Rahmen eines Übergangs von der »Welfare« zur »Workfare« und eines aktivierenden Sozialstaats, der sich mittlerweile in den meisten westlichen Ländern durchgesetzt hat, jegliche staatliche Leistung an einen wie auch immer Genüge geleisteten Zwang zur Arbeit gekoppelt ist, die den Leistungsbezieher zudem mit dem Stigma des »Sozialschmarotzers« bedroht, sollten Zweifel an seiner Bereitschaft zur »Wiedereingliederung« in die Gesellschaft aufkommen. Der Begriff der Wiedereingliederung ist dabei nicht zufällig gewählt:

»Die Norm der Integration durch Arbeit wird unter der Prämisse der strukturellen Unmöglichkeit für alle, sie unter ökonomisch wie persönlich ›lohnenden‹ Bedingungen zu erfüllen, vom Staat nunmehr simuliert und erzwungen. (…) Der Status des Sozialhilfeempfängers mit seinen weitgehenden Handlungs-, Berichts-, Arbeits- und Rechenschaftspflichten ähnelt sich … immer mehr dem einer Bewährungsstrafe an (…) Die Einrichtung eines staatlichen, sozialrechtlich begründeten Arbeitszwangs im Rahmen zum Beispiel der deutschen Hartz-IV-Gesetze überzieht die Gesellschaft mit einer permanent wirksamen paternalistischen Logik der Resozialisierung«.

Hirsch 2016: 82 f.

In den Vereinigten Staaten mit ihrer zusätzlichen, nie völlig aufgehobenen ethnischen Segregation ist die Moralisierung der Bedürftigkeit noch weiter fortgeschritten und mit einer Tendenz zur Kriminalisierung der Armen verbunden.

»Der Sozialstaat erhält eine strafende und abschreckende Funktion. Auch darin ähnelt er strukturell dem neoliberalen Gefängnisstaat, der seinerseits die linksliberale Resozialisierungsidee zugunsten einer einseitigen (und eindeutigen) Philosophie der Abschreckung und des Wegsperrens ersetzt hat.«

Hirsch 2016: 87

Der aktivierende Sozialstaat ist dabei direkt mit der Herstellung eines Niedriglohnsektors verbunden. Dieser ist dadurch gekennzeichnet, dass er Lohnniveaus unterhalb des Reservationslohns, also desjenigen Lohns, unterhalb dessen ein Arbeitnehmer nicht bereit ist, eine Beschäftigung anzutreten, mit politischen Zwangsmitteln durchsetzt. Die Botschaft an den Leistungsbezieher lautet dabei, dass jede Arbeit besser sei als keine Arbeit, während unter Bedingungen einer wohlfahrtsstaatlichen Mindestsicherung die umgekehrte Maxime gilt: keine Arbeit ist besser als »so eine« Arbeit. Letzteres aber gilt der neoliberalen Anschauung als »Versorgungskarriere«: nicht arbeitende Leistungsbezieher

»müssen nicht das disziplinierende Selbstverantwortlichkeitspensum ableisten, das der Markt abverlangt. Denn … sie müssen niemandem dienlich sein und leben auf Kosten anderer.«

Prollius 2009: 135

Auf die konkreten Bedingungen einer solchen Beschäftigung kommt es dabei nicht an. Wesentlich ist die Unterwerfung des Leistungsbeziehers unter einen unbedingt geltenden Arbeitszwang.

»(D)ie primäre Funktion des ›punitiven Paternalismus‹ im neuen aktivierenden Wohlfahrtsstaat (liegt) darin, ungesicherte Arbeitsverhältnisse als neue Norm insbesondere (aber nicht nur) für die untere Klassenfraktion durchzusetzen. Desozialisierte Niedriglohnarbeit ist die neue Lebensform, in welche sie durch staatliche Überwachungs- und Strafpolitik hineingetrieben werden sollen. (…) Wenn der Staat erklärt, dass jeder Job ein guter Job ist (eine Parole, die an den Wänden zahlloser amerikanischer Sozialämter angebracht ist), dann erzieht er zur Unterwerfung unter einen extrem deregulierten, prekarisierten und dequalifizierten Arbeitsmarkt im unteren und mittleren Bereich der Gesellschaft. Es geht um die Vergrößerung des Angebots an gefügigen Arbeitskräften. (…) Es (geht) nicht darum, Arbeitsplätze für Menschen zu schaffen, die keine haben, es geht darum Arbeitskräfte für Arbeitsplätze zu schaffen, die keiner will.«

Hirsch 2016: 90 f.

Diese Entwicklung ist aufgrund der unentrinnbaren Rolle des Wettbewerbs, in den die Menschen vom Staat gedrängt werden, gleichbedeutend mit einer Sozialdarwinisierung des Kapitalismus. Wenn Märkte als Naturgewalten und Marktmechanismen als unentrinnbare Naturgesetze behandelt werden, weil der Staat sich entscheidet, diese faktisch so zu betrachten, dann nimmt das, was bisher Wettbewerb war, die Form eines Kampfes ums Dasein an:

»Der Kampf und die Glorifizierung des sozialen Kampfes erzeugen einen Zustand der konstitutiven Überforderung des Subjekts. Es entsteht ein machtvoller Sozialdarwinismus als neue, von den betroffenen Subjekten auch zunehmen als ›normal‹ anerkannte Lebensform. In ihrem Herzen lauert der drohende Zusammenbruch, der drohende Ausschluss aus der neuen Normalität der Arbeitsgesellschaft und ihren verschärften Lebensbedingungen (…) Der Konsens der Mittelschichten entsteht in dieser Ordnung nicht durch die Zustimmung der Betroffenen, durch ihre Überzeugung von der Angemessenheit der geltenden Vereinbarungen und Gewohnheiten. Er entsteht durch die Drohung mit dem Ausschluss aus der Gesellschaft. Ich mache mit, weil ich keine andere Wahl habe. Ich unterwerfe mich einem mich selbst und die anderen überfordernden Regime des allgemeinen Kampfes ums Dasein und um soziale Anerkennung, weil materiell gesicherte und sozial anerkannte Alternativen zunehmend verunmöglicht werden. Um überhaupt dazuzugehören, akzeptieren die Menschen zunehmend Lebensbedingungen, die sie freiwillig nie akzeptieren würden.«

Hirsch 2016: 93 f.

Nun dürfte verständlich geworden sein, warum Hirsch der Meinung ist, den Begriff des platonischen Staates auf unsere Gegenwartsgesellschaft anwenden zu können. Obwohl unsere Gesellschaft seiner Meinung nach die Möglichkeit hätte, den Rahmen der Arbeitsgesellschaft auf etwas Neues hin zu überschreiten, hat sie diese Arbeitsgesellschaft restauriert.

»In dieser Restauration möchte ich den Kern des neoliberalen Projekts in unserem Zusammenhang verorten. Dabei geht es um eine beispiellos repressive Wiederherstellung der Annahmen der platonischen Ordnungsidee auf zeitgenössischem Niveau. An die Stelle des alten Prinzips ›Jeder an seinem Platz‹ und ›Jedem das Seinige‹ tritt nun aber, unter den neuen Bedingungen, der entfesselte Kampf aller gegen alle um die Verteilung und Besetzung der sozialen Plätze. Dies geschieht unter der Prämisse der prinzipiellen Existenz von Überflüssigen. Dass es nicht genügend sozial anerkannte Plätze für alle gibt, wird zur Grundbedingung der neuen, postfordistischen Produktions- und Herrschaftsordnung im Neoliberalismus. (…) Im Kampf um knappe Plätze gibt es keine garantierte soziale Zugehörigkeit mehr. Sie muss im Kampf erworben werden. Dieser Kampf selbst wird zum neuen (Legitimations-)Prinzip einer neodarwinistischen sozialen Ordnung. (…) Der Legitimationsmodus ist nun … die Bewährung der Menschen, die Erzeugung sozialer Identitäten und Statuszugehörigkeiten im sozialen Kampf, im Rahmen einer durch extreme Ungleichheiten und extreme Beweglichkeit gekennzeichneten Ordnung des allgemeinen Kampfes um die sozialen Plätze.«

Hirsch 2016: 65 f.

Das Gegenkonzept zu dieser platonischen Arbeitsgesellschaft findet Hirsch nun nicht völlig überraschend bei Karl Marx, und zwar in jener berühmten Passage aus der Deutschen Ideologie, die als Vorschau auf die Lebensumstände in einer kommunistischen Gesellschaft gedacht war:

»Und endlich bietet uns die Teilung der Arbeit gleich das erste Beispiel davon dar, daß, solange die Menschen sich in der naturwüchsigen Gesellschaft befinden, solange also die Spaltung zwischen dem besonderen und gemeinsamen Interesse existiert, solange die Tätigkeit also nicht freiwillig, sondern naturwüchsig geteilt ist, die eigne Tat des Menschen ihm zu einer fremden, gegenüberstehenden Macht wird, die ihn unterjocht, statt daß er sie beherrscht. Sowie nämlich die Arbeit verteilt zu werden anfängt, hat jeder einen bestimmten ausschließlichen Kreis von Tätigkeiten, der ihm aufgedrängt wird, aus dem er nicht heraus kann; er ist Jäger, Fischer oder Hirt oder kritischer Kritiker und muß es bleiben, wenn er nicht die Mittel zum Leben verlieren will – während in der kommunistischen Gesellschaft, wo jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu betreiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden.«

Marx 2013, II: 35 f.

Das Marxsche Gesellschaftsmitglied ist nicht durch seine Position innerhalb einer gegebenen Arbeitsteilung dieser Gesellschaft bestimmt, sondern hat sowohl aufgrund seiner Bildung als auch aufgrund der zulässigen Formen sozialer Mobilität die Möglichkeit, nach Neigung unterschiedliche Tätigkeiten auszuüben. Hirsch gründet die Forderung nach einer solchen Möglichkeit auf einen Begriff der Freiheit, der sich vom neoliberalen Freiheitsbegriff wesentlich unterscheidet. Hirsch zufolge besteht die grundlegende Freiheit des Menschen darin, sich nicht dem Markt zur Verfügung stellen zu müssen. Frei (und autonom) ist, wer über den Einsatz seiner (Lebens-) Zeit frei entscheiden kann.

Das bedeutet, dass die Orientierung auf eine marktkonforme Tätigkeit anders als im neoliberalen Modell nicht mit einer sozialen Daseinsberechtigung verknüpft ist. Anders als bei Prollius wird die Frage nach den kulturellen Voraussetzungen des Kapitalismus dadurch explizit in die Theoriebildung einbezogen (und nicht bloß nebenläufig angedeutet), dass die Frage nach der Reproduktion der Arbeitskraft systematisch gestellt wird. Bevor wir zu dieser Diskussion fortschreiten, sei hier zunächst das Ziel von Hirschs Argumentation genannt: Hirsch zielt auf ein Plädoyer für ein bedingungsloses Grundeinkommen.

»(D)ie zentrale Forderung lautet: Die Lebensformen und Arbeitszeiten aller Gesellschaftsmitglieder sollen sich so verändern, dass alle sowohl einer Erwerbsarbeit, einer Bürgerarbeit und einer familiären Arbeit nachgehen können. Die erste Forderung, diejenige nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, besagt, dass niemand verpflichtet ist, sich diesen drei Tätigkeiten (oder auch nur einer von ihnen) widmen zu müssen. Das bedeutet nichts anderes, als dass es schlechterdings keine Instanz geben darf (gleich ob staatliche Sozialverwaltungen, kommunale Bürgerausschüsse oder irgendwelche Kulturbehörden), die zum Zweck der Überprüfung meines sozialen Rechtsanspruchs die Bedingungen der Erfüllung dieses Rechtsanspruchs formulieren und durchsetzen kann.«

Hirsch 2016: 130

Auf die verschiedenen Tätigkeitsarten, die Hirsch hier nennt (Erwerbsarbeit, Bürgerarbeit, familiäre Arbeit), komme ich im nächsten Abschnitt im Zusammenhang mit dem Reproduktionsbegriff zu sprechen. Zuvor möchte ich aber noch auf die Rolle von Hirschs Freiheitsbegriff eingehen. Dieser Begriff ist eng mit dem Thema der Existenzrechtfertigung in einer Arbeitsgesellschaft verknüpft. Auch bei Michael von Prollius hat der Markt nicht nur die Funktion, individuelle (»egoistische«) Nutzenkalküle zu koordinieren, sondern darüber hinaus die moralpädagogische Aufgabe, Gesellschaftsmitglieder zur »Selbstverantwortung« zu erziehen. Jeder bedingungslose Leistungsbezug unterläuft diese Erziehungsaufgabe.

Diese Forderung verwickelt sich jedoch in etwas, das man als »Freiheitsparadox« bezeichnen könnte: der Gedanke einer freien Entscheidung setzt voraus, dass die betreffende Person über einen Spielraum der Entscheidungsfreiheit verfügt. Das setzt aber wiederum voraus, dass die grundsätzliche Existenzberechtigung dieser Person nicht in Frage steht, oder genauer: nicht durch seine Mitmenschen in Frage gestellt wird. In einer Gesellschaft des Mangels (dem »Reich der Notwendigkeit«) ist für alle ersichtlich, dass das Existenzrecht gleichsam der äußeren Natur abgerungen werden muss. In einer Gesellschaft aber, die aufgrund des fortgeschrittenen Stands ihrer Produktivkraftentfaltung ökonomisch Überflüssige erzeugt, kann diese Rechtfertigung der Existenz nicht mehr auf eine Beteiligung am Produktionsprozess gestützt werden. Hier kommt Hirsch zufolge die Rolle des Staates zum Tragen:

»Die Voll-Zeit-Beschäftigung der Menschen hat keinen Grund mehr in der wirtschaftlichen Produktionsordnung. Sie wird dann als Kern ihrer symbolischen Herrschaftsordnung sichtbar. (…) Die fundamentale Bedeutung dieses Übergangs ist zu betonen: die Ersetzung sozialer Grundrechte gesicherter Existenz durch einen staatlichen Arbeitszwang für Unterstützungsbedürftige. (…) Es ist nicht die Ökonomie, die dieses Problem der Daseinsberechtigung über ›Beschäftigung‹ löst … . Die Wirtschaft kann nur materielle Subsistenzprobleme lösen, nicht aber symbolische Existenzprobleme. Es ist der Staat als symbolisches Zentrum der Gesellschaft; es ist eine symbolische Gewalt, die den Menschen das bietet, ›was ihnen am meisten fehlt: eine symbolische Rechtfertigung ihrer Existenz‹«.

Hirsch 2016: 76 f.

Die Idee eines Grundeinkommens impliziert bei Hirsch daher nicht primär eine Kritik der Ökonomie bzw. des Kapitalismus, sondern eine Kritik des Staates:

»Diese Idee impliziert damit aber auch eine andere Form der Rechtfertigung der Subjekte in der Gesellschaft: … Alle werden damit, durch ein kraft demokratischer politischer Autonomie konstituiertes Grundrecht als ›schwach‹ und voneinander ›abhängig‹ anerkannt … . Es ginge bei einem bedingungslosen Grundeinkommen also um die Überwindung sämtlicher sozialen bzw. sozialstaatlichen Sonderkategorien und damit staatlichen Zuschreibungen von sozialen Status und je besonderen sozialen Abhängigkeitspositionen. (…) Es geht letztendlich um die Kritik aller staatlich konstruierten sozialen Sonderkategorien und damit der staatlichen Konstruktion von Lebensformen und Biografiemustern … all diese Kategorien von Personen und Rechten konstruieren mit bedingten Rechtsansprüchen zugleich einen Zwang zur Rechtfertigung und zur überprüfbaren, staatlich identifizierbaren Anspruchserfüllung … . Die Idee eines Grundeinkommens wendet sich insofern vor allem gegen diese staatlichen Konstruktionen von sozialen Kategorien«.

Hirsch 2016: 114 f.

Ebensowenig wie der Staat das Recht haben sollte, die Existenzberechtigung von Menschen an die Ausübung von Erwerbsarbeit zu knüpfen, sollten freilich Marktmechanismen dieses Recht haben, und sei es dadurch, dass der Staat ihnen dieses Recht beispielsweise über die politische Durchsetzung von Niedriglohnsektoren verschafft. Denn die sittlichen Qualitäten eines Menschen lassen sich aus der Beurteilung seiner Rolle als (Arbeits-) Marktteilnehmer nur begrenzt erfassen: nur seine Vertragstreue und seine Zuverlässigkeit hinsichtlich der Erbringung vorab vereinbarter Leistungen lassen sich auf diese Weise bewerten. Davon überhaupt nicht erfasst werden beispielsweise seine »subsidiären« und reproduktiven Tätigkeiten. Nur was sich in die Sprache des Marktes übersetzen lässt, kann auch am Markt bewertet werden, und diese Sprache ist aus guten immanenten Gründen, nämlich um der Effizienz und Allokationsfähigkeit von Märkten willen reduktiv. Der gesellschaftliche Wert eines Menschen lässt sich daraus nicht ableiten und darf darum von dorther nicht bestimmt werden. Auf diese Rolle subsidiärer und reproduktiver Tätigkeiten müssen wir nunmehr eingehen.

4 Arbeit und Gender

Der aus männerrechtlicher Perspektive eigentlich interessante Teil von Hirschs Argumentation besteht nun darin, wie er ausgehend vom Reproduktionsbegriff die Frage der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung einbezieht. Diese ist nicht nur ein weiterer Anwendungsfall seines Grundgedankens, sondern tatsächlich der Schlüssel zu seiner Argumentation insgesamt. Dabei werden wir zunächst feststellen, dass viele der von ihm gelieferten Gründe sich von heute geläufigen feministischen Positionen kaum unterscheiden. Viele seiner Aussagen hören sich an, als seien sie den Tiefkellern des doktrinären Radikalfeminismus entsprungen, und wenn man einen Blick auf seine theoretischen Referenzen wirft, dann ist dies nicht weiter überraschend. Aus männerrechtlicher Sicht eröffnet sich ein Zugang zu seinem Modell gleichwohl dadurch, dass der von ihm verwendete Gender-Begriff notwendigerweise beide Geschlechter umfasst und sein Grundgedanke daher auch dann noch funktioniert, wenn man die feministischen Einseitigkeiten, die Hirsch sich leistet, um Perspektiven aus männlicher Sicht erweitert hat.

Rufen wir uns in Erinnerung, dass Michael von Prollius in seiner Verteidigung einer neoliberalen Marktwirtschaft sich beinahe durch die Hintertür auf »eine Politik der Subsidiarität«, auf »die natürliche Schichtung der Gesellschaft« sowie auf »die Familie als Gegenpol der Vermassung, Entwurzelung und Kollektivierung« berufen hat. Es liegt auf der Hand, dass damit eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung verbunden ist. Dass die Idee einer auf allgemeiner Erwerbsarbeit und der Forderung nach »Vollbeschäftigung« beruhenden Gesellschaft tatsächlich uneingestandenermaßen auf der Voraussetzung einer weiblichen Sphäre der Reproduktionsarbeit beruht, ist auch Hirschs Kritik, der eine solche Gesellschaft als androzentrisch bezeichnet. Ich bitte den geneigten Leser an dieser Stelle, das im Folgenden zweifellos entstehende Unbehagen an Hirschs misandrisch konnotierter Begriffswahl vorerst zurückzustellen und den Aufbau seiner Argumentation zur Kenntnis zu nehmen. Meine Kritik daran wird auf dem Fuße folgen.

»Die untergeordnete Rolle von Frauen ist das Transzendental der androzentrischen Arbeitsgesellschaft. Die primäre Verantwortung von Frauen für Sorge- und Hausarbeiten ist die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass Männer ungestört von familiären und häuslichen Verpflichtungen die in der Gesellschaft am höchsten bewerteten und am besten bezahlten Tätigkeiten ausführen können. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung ist eine soziale Zuständigkeitsnorm: Sie konstituiert zwei primäre Arbeitsbereiche, einen wesentlich bezahlten und einen wesentlich unbezahlten. Dem entspricht die Normalität männlicher Vollzeit- und weiblicher Teilzeiterwerbsarbeit als konstitutive soziale Grundannahme. Das ist der Kern des Geschlechtervertrags der androzentrischen Arbeitsgesellschaft.«

Hirsch 2016: 133

Hirsch spricht hier deutlich aus, was in Prollius‘ impliziter Soziallehre nur beiläufig gestreift wird: die Sphäre der Erwerbsarbeit setzt eine andere Sphäre der nicht als Erwerbsarbeit organisierten Tätigkeiten konstitutiv voraus. Das Verhältnis der beiden Sphären zueinander stellt sich Hirsch nun freilich als das einer »männlichen Herrschaft« dar: »Die männliche Herrschaft ist identisch mit dem kulturellen Primat der Lohnarbeit.« (Hirsch 2016: 136) Die klassische Lösung, beide Sphären in ein Verhältnis zueinander zu setzen, war der so genannte »Familienlohn«, also ein üblicherweise vom Mann in Vollzeit-Erwerbsarbeit erwirtschafteter Lohn, der geeignet ist, den Bedarf der ganzen Familie, von Frau und Kindern zu decken. Die erforderlichen subsidiären und reproduktiven Arbeiten bleiben der an den Haushalt gebundenen Frau zugewiesen, und ihre Erledigung ist tatsächlich konstitutiv sowohl für die Reproduktion der erwerbstätigen Arbeitskraft als auch für die Reproduktion der nächsten Generation von Erwerbs- und Reproduktionsarbeitern.

Bei der Durchsetzung der Idee einer verallgemeinerten Erwerbstätigkeit spielen nun zwei Prozesse ineinander: zum einen das kapitalistische Interesse an einer möglichst großen industriellen Reservearmee mit möglichst niedrigen Lohnkosten, zum anderen das feministische Interesse an einer allgemeinen oder möglichst weitgehenden Erwerbstätigkeit der Frauen. Hier nimmt Hirsch eine auch innerhalb des Feminismus geäußerte Kritik auf, derzufolge der feministische Mainstream erfolgreich von der neoliberalen Ideologie kooptiert wurde. Nancy Fraser zum Beispiel beanstandet:

»Der Neoliberalismus … beruft sich auf die feministische Kritik des Familienernährer-Haushalts, um Ausbeutung zu rechtfertigen, und spannt so den Traum der Frauenemanzipation vor den Wagen der Kapitalakkumulation.«

Fraser 2013: 30

Auch Hirsch sieht sehr wohl, dass das massenhafte Einrücken von Frauen in die Erwerbstätigkeit entscheidend dazu beigetragen hat, die Idee einer Vollbeschäftigung als politische Zielvorstellung zu untergraben, und zieht hieraus die Konsequenz:

»Die Emanzipation der Frauen aus ihrer untergeordneten sozialen Rolle kann also nicht einfach durch die (partielle) Auflösung der im traditionellen Patriarchat noch rigiden Zuständigkeitsnormen erreicht werden: durch eine Erhöhung der Zuständigkeit von Frauen für bezahlte Erwerbsarbeit«.

Hirsch 2016: 136

Darüber hinaus sieht Hirsch auch die politischen Implikationen dieses Zusammenhangs:

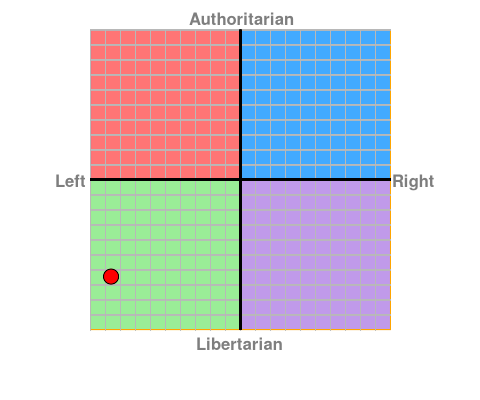

»Es zeigt sich immer mehr, dass es einen ›linken‹ und einen ›rechten‹ Feminismus gibt, und dass sich in den großen westlichen Staaten die rechte Variante eines liberalen Feminismus durchgesetzt hat. (..) Der entscheidende Aspekt der aktuellen Gleichstellungs- und Familienpolitik … ist die Abspaltung der Politik der Emanzipation von einer progressiven sozial- und arbeitsmarktpolitischen Agenda. Die Segmentierung der Gleichstellungspolitik hat daher tatsächlich eine fatale Vereinnahmung emanzipatorischer Forderungen durch einen neoliberalen Staat ermöglicht.«

Hirsch 2016: 141 f.

In diesem Teil seiner Argumentation stützt sich Hirsch vor allem auf zwei feministische Autorinnen: in erster Linie auf Nancy Frasers Text »Nach dem Familienlohn« (in Fraser 2001: 67-103) sowie auf Angela McRobbies »Top Girls. Feminismus und der Aufstieg des neoliberalen Geschlechterregimes«. (McRobbie 2010) McRobbie konstatiert eine Aufkündigung von Solidaritätsprinzipien zugunsten individueller Erfolgsdefinitionen:

»Während gut ausgebildete Frauen sich ihren unabhängigen Mittelklassestatus erobern, werden sie auch dazu ermutigt, sich von den ihnen sozial Unterlegenen zu distanzieren und ihren eigenen Erfolg als individuellen Erfolg zu feiern. (…) Der Imperativ der Selbstoptimierung setzt sich an die Stelle feministischer Werte wie Solidarität und Unterstützung und fördert stattdessen weibliche Individualisierung und die Verurteilung derjenigen, die nicht in der Lage oder nicht willens sind, sich selbst zu helfen.«

McRobbie 2010: 109

Das für Hirschs Argumentation wichtigste Argument entlehnt er bei Nancy Fraser. Fraser kritisiert nicht nur die fortgeltende Norm der Vollerwerbstätigkeit als »androzentrisch«, sie fragt auch systematisch danach, worin denn ein Ausweg aus dieser Falle bestehen könnte. Fraser untersucht drei Modelle im Hinblick auf eine Reihe von Qualitätsmerkmalen: Bekämpfung von Armut und Ausbeutung, gleiche Einkommen, Freizeit und Achtung, Bekämpfung von Marginalisierung und Androzentrismus. Das Modell der allgemeinen Erwerbstätigkeit haben wir bereits diskutiert. Unter der Bedingung, dass es gelingen könnte, eine hinreichende Zahl hinreichend bezahlter Erwerbsplätze zu schaffen, würde dieses Modell zumindest bei der Bekämpfung von Armut und Ausbeutung gut abschneiden. Hierfür spricht empirisch derzeit allerdings nichts.

Das zweite Modell ist dasjenige einer »Gleichstellung der Betreuungsarbeit«. Dieses Modell würde eine erneute erhebliche Ausweitung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen zur Unterstützung von nicht als Erwerbstätigkeit organisierter Betreuungsarbeit erfordern, was bis auf weiteres ebenfalls nicht umsetzbar erscheint. Fraser präferiert daher ein drittes Modell: das »Modell der universellen Betreuungsarbeit«. Dieses Modell fordert die Aufhebung von Erwerbsarbeit und Betreuungsarbeit im Sinne getrennter (und geschlechtsspezifisch konnotierter) Sphären, das heißt: eine systematische Reduzierung der für Erwerbsarbeit aufgewandten Lebenszeit für alle Menschen, Männer wie Frauen:

»Alle Arbeitsplätze würden für Arbeitnehmer zur Verfügung stehen, die auch Betreuungsaufgaben haben. Alle wären mit einer kürzeren Wochenarbeitszeit verbunden. Im Gegensatz zum Modell der allgemeinen Erwerbstätigkeit würde von den Arbeitnehmern jedoch nicht erwartet, daß sie die gesamte Betreuungsarbeit an soziale Dienste abgeben. Die informelle Betreuungsarbeit würde einesteils staatlich unterstützt und wie die Erwerbsarbeit in ein einheitliches Sozialsystem integriert werden. Anderenteils würde sie in den Haushalten von Verwandten und Freunden geleistet werden«.

Fraser 2001: 101

Hier kommt nun Frasers Verständnis des Gender-Begriffs ins Spiel: anders als in den poststrukturalistischen Theorien geht es ihr dabei nicht um eine Diskussion des Vorhandenseins oder Fehlens natürlicher geschlechtstypischer Dispositionen, sondern um die geschlechtsspezifische Konnotation von Tätigkeiten als Grundlage der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Ihre Position ist freilich dahingehend feministisch, dass es ihr nicht nur um eine Kritik der Arbeitsgesellschaft als solcher geht, sondern zudem auch um die »Herstellung von Geschlechtergleichheit«:

»Die Konstruktion, unterhaltssichernde Erwerbsarbeit und Betreuungsarbeit in getrennten Rollen zu etablieren, die männlich bzw. weiblich kodiert sind, ist eine tragende Säule der heutigen Geschlechterordnung. Bricht man diese Rollen und ihre kulturelle Kodierung auf, dann stürzt man letztlich auch die entsprechende Ordnung. Denn die herrschende geschlechtliche Arbeitsteilung wird auf diese Weise untergraben, und Gender verliert seinen herausragenden Stellenwert als Strukturprinzip der sozialen Organisation. In letzter Konsequenz ist damit die Dekonstruktion von Gender schlechthin angedeutet. (…) Die Herstellung der Geschlechtergleichheit in einem postindustriellen Wohlfahrtsstaat verlangt also die Dekonstruktion von Gender.«

Fraser 2001: 102 f.

Sie ergänzt ihre These um eine pointierte Erläuterung, die meines Erachtens im Kontext der »neokonservativen« Moraldebatte in den USA gelesen werden muss:

»Eine Schlüsselaufgabe ist die Entwicklung von Maßnahmen, die Menschen davon abhalten, sich vor bestimmten Aufgaben zu drücken. Entgegen der konservativen Auffassung sind die wirklichen Drückeberger im heutigen System nicht die arbeitsscheuen, armen, alleinstehenden Mütter. Es sind vielmehr die Männer aller Schichten, die sich vor der Haus- und Betreuungsarbeit drücken, sowie die Unternehmen, die auf Kosten der unterbezahlten und unbezahlten Arbeit von Menschen leben.«

Fraser 2001: S. 103

Diesen Kontext hat der aus der Bourdieu-Schule stammende französische Soziologe Loïc Wacquant in seiner Untersuchung der neokonservativen Wende in der amerikanischen Strafrechtspolitik im Zusammenhang der Reform des Wohlfahrtstaats unter Bill Clinton herausgearbeitet – hierzu lohnt sich ein kleiner Exkurs. In den USA gibt es eine aus dem konservativen Mittelstand heraus geäußerte moralische Attacke, die nicht ausschließlich, aber insbesondere schwarze Frauen trifft, und durch die sie in eine definitorische Falle manövriert werden, in der sie nur verlieren können:

»Arbeiten sie, sind sie schlechte Mütter, weil sie gegen die patriarchale Norm verstoßen, die ihnen den Haushalt als natürliche Sphäre zuweist, und sich, statt sich um ihre Kinder zu kümmern, auf die Jagd nach einem mageren Einkommen außer Haus machen. Arbeiten sie nicht, sind sie schlechte Mütter, weil sie dann ›dem Staat auf der Tasche liegen‹ und so ihre Kleinen von vornherein an ein Dasein als ›Sozialschmarotzer‹ gewöhnen. (…) (D)iejenigen, die Alimente bekamen, hatten im Durchschnitt mit gerade einmal 2.100 US$ pro Jahr auszukommen. Ein ganzjährig schuftender Vollzeit-Lohnarbeiter verdiente ganze 700 US$ pro Monat und lag damit um 20% unter der Armutsgrenze für eine dreiköpfige Familie.«

Wacquant 2013: 100 f.

Wacquant illustriert am Beispiel der Debatte um das AFDC-Programm (»Aid to Families with Dependent Children«) aber auch drastisch, inwieweit nicht nur Frauen, sondern auch Männer von dieser Attacke betroffen sind:

»In der Diskussion, die der ›Reform‹ von 1996 vorausging, verschmolzen vier rassisch konnotierte Figuren zu einem Leitbild, das, indem es anschauliche Verkörperungen der ›Abhängigkeit‹ und ihrer zerstörerischen Folgen anbot, den Ton für das ganze Problem angab: (i) die ›welfare queen‹, eine so gerissene wie fruchtbare schwarze Matriarchin, die die Arbeit scheut, die Sozialbehörden betrügt und ihre Sozialhilfe vor allem für Drogen und Schnaps ausgibt, während sie ihre entsetzlich vernachlässigten Kinder sich selbst überlässt; (ii) die afroamerikanische minderjährige Mutter, ein ›Kinder gebärendes Kind‹, oft selber von Sozialhilfe großgezogen, deren Unreife nur noch von ihrer moralischen Verkommenheit und ihrer zügellosen Sexualität übertroffen wird; (iii) der ›deadbeat dad‹, der ›Schnorrervater‹ aus der Unterschicht, gewöhnlich schwarz und arbeitslos, die Frauen rechts wie links schwängernd und sie samt seiner Nachkommenschaft kaltschnäuzig der Obhut des Steuerzahlers überlassend; (iv) und der ältere Immigrant aus der Dritten Welt, der sich in die USA hineinschmuggelt, um die Sozialhilfe so zu manipulieren, dass eine Gratisrente der gehobenen Preisklasse dabei herausspringt. Dieses durch einen endlosen Strom von journalistischen, politischen und wissenschaftlichen Berichten in Szene gesetzte Karikaturen-Quartett wurde als der lebende Beweis für die grundsätzlich zerrüttende Natur der staatlichen Sozialhilfe präsentiert. In Wirklichkeit sank der Realwert der AFDC-Zahlungen … im Laufe der 25 Jahre, die der Abschaffung des Programms vorausgingen, um die Hälfte, nämlich von einem landesweiten Durchschnitt von 676 US$ pro Monat im Jahre 1970 auf rund 342 US$ im Jahre 1995 … . So konnten Haushalte, die Sozialhilfe bekamen, kaum von ihr ›abhängig‹ sein und waren gezwungen, andere Quellen aufzutun, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Tatsächlich hatte in den 1990er Jahren die Mehrheit der AFDC-Empfängerinnen irgendeine bezahlte Arbeit, legal oder illegal, formell oder informell, und arbeitete hart, um über die Runden zu kommen.«

Wacquant 2013: 103

Was Wacquant hier »patriarchal« nennt, ist freilich nichts anderes als eine Norm für geschlechtsspezifisches Verhalten, die bereits klassenspezifisch und ethnospezifisch gebrochen und gefiltert ist. Sie ist eine Erwartung, die der konservative weiße Mittelstand an die schwarze Unterschicht richtet. Sie ist insofern weniger Ausdruck eines allgemeinen Geschlechterkampfes als vielmehr ein aus einer partikularen Position heraus verwendetes Instrument im Klassen- und Rassenkampf. »Patriarchal« lässt sich allenfalls der historische Kontext nennen, aus dem diese Norm entlehnt wird. Als Ausdruck einer Geschlechterordnung gilt er dagegen nur noch im Rahmen konservativer, insbesondere christlicher, Milieus.

Damit können wir nun dazu übergehen, Hirschs aus männerrechtlicher Perspektive eigentümlich ambivalente Argumentation zu begutachten. Hirsch wendet sich gleichermaßen gegen einen neoliberal kooptierten Feminismus wie gegen das, was er unter dem Begriff der »androzentrischen Arbeitsgesellschaft« offenbar für eine Fortsetzung des alten Patriarchats mit anderen, modernen Mitteln hält. Gegen ersteren stellt er die Forderung auf:

»Die feministischen Forderungen können heute nur dann noch als progressiv gelten, wenn sie mit allen anderen progressiven Forderungen konvergieren.«

Hirsch 2016: 171

Gegen letztere formuliert er unter Berufung auf Nancy Fraser die folgende These:

»Emanzipatorisch im Sinne des feministischen Anliegens wäre die Aufrichtung anderer sozialer Grundnormen als der gegenwärtig geltenden Normen der androzentrischen Arbeitsgesellschaft. Dazu gehörte ganz wesentlich die Aufhebung der Dichotomie von ›männlichen‹ und ›weiblichen‹ Dispositionen im Sinne einer Zuweisung unterschiedlicher sozialer Kompetenzen, Zuständigkeiten und Aufgaben. Das bedeutet in letzter Instanz, dass die ›Frauenfrage‹ eine Männerfrage ist. (…) Deswegen geht es im Zusammenhang einer fortschrittlichen Fassung der Geschlechterfrage nicht so sehr um spezielle Rechte für Frauen in einer männlich dominierten Welt als um die Infragestellung derjenigen männlichen Realitäten und Normalitäten des Lebens und des Verhaltens, im Vergleich zu denen dann weibliche Lebensformen in ihrer Mehrheit als defizient erscheinen.«

Hirsch 2016: 138

Dass Hirsch in diesem »Androzentrismus« tatsächlich eine Form von patriarchaler Herrschaft sieht, wird klar, wenn er sagt:

»Die männliche Herrschaft ist identisch mit dem kulturellen Primat der Lohnarbeit. (…) Die als Hierarchie konzipierte geschlechtsspezifische soziale Arbeitsteilung stellt eine Somatisierung oder Naturalisierung gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse dar; in ihrem Zusammenhang werden die ›niedrigen‹, mühevollen und schäbigen Arbeiten den Frauen übertragen und die ›höheren‹ im Wesentlichen den Männern. (…) Die immer schon als Hierarchie konzipierte Geschlechterordnung ist ebenso sehr eine objektive Struktur der sozialen Welt wie ein Denkschema der sozialen Subjekte.«

Hirsch 2016: 136 f.

Bei näherem Hinsehen wird allerdings schnell ersichtlich, auf welche Grundlage Hirsch seine Behauptung stützt: es handelt sich zum einen um Pierre Bourdieus Theorie des »männlichen Habitus« und der »männlichen Herrschaft«, zum anderen um die von Carole Pateman in The Sexual Contract (Pateman 1988) aufgestellte Theorie eines modernen Patriarchats. Beide Theorien lassen sich meines Erachtens als nicht hinreichend begründet zurückweisen. Beginnen wir mit Pierre Bourdieu (für eine Einführung siehe Müller 2014).

Bourdieus Theorie des männlichen Habitus ist ein Sonderfall seiner allgemeinen Theorie des Habitus, die in den Sozialwissenschaften nicht zu Unrecht einen guten Ruf genießt. Sie weist jedoch einige spezifische Schwächen auf, die Bourdieu in seiner Theorie einer männlichen Herrschaft unzureichend beachtet hat. Grundsätzlich bezeichnet der Begriff des Habitus eine Ebene oder Instanz der Vermittlung zwischen einer gegebenen sozialen Struktur und dem konkreten Handeln, der Praxis, von Individuen. Der Begriff bezeichnet also menschliche Handlungsdispositionen, und zwar solche, die durch längerfristige, erfolgreiche Anpassung an soziale Situationen entstanden und daher ins Unbewusste und in das menschliche Körpergedächtnis sedimentiert sind.

Es handelt sich nicht um Nutzenkalküle im Sinne einer Theorie der rationalen Wahl, sondern um gleichsam automatische »generative Strukturen« von Handlungen. Es sind daher auch nicht nur Handlungsroutinen im instrumentellen Sinne, sondern zugleich das mit ihnen verbundene System von Wertungen und Symbolisierungen. Diese analytische Herangehensweise bezeichnet Bourdieu als »praxeologisch«. Habitusformen kann man insofern auch als Inbegriff kulturell konstruierter Handlungsdispositionen verstehen. Da sie jeweils auf Kontexte bezogen sind, innerhalb derer sie funktionieren (also hinreichend erfolgreiches Handeln gewährleisten), korrespondiert dem Habitusbegriff in Bourdieus Theorie der Begriff des »Feldes«.

Felder sind Ausschnitte bzw. Teilsysteme eines in sich differenzierten sozialen Raums, der mit dem Begriff der sozialen Klasse nicht detailliert genug beschrieben wird. In ihnen wirken unterschiedliche Regeln für Tausch und Kommunikation, die Bourdieu als »Kapitalsorten« beschreibt, etwa ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital. Bourdieus »Felder« sind dem nicht unähnlich, was Niklas Luhmann als gesellschaftliche Teilsysteme beschreibt, denen ähnlich wie Kapitalsorten je spezifische binäre Codes zugrunde liegen, die die systemspezifische Kommunikation steuern, also dasjenige, was in einem Feld gesagt werden kann und dem darin ein spezifischer Wert zukommt. Solche Felder sind Bourdieu zufolge beispielsweise das ökonomische, das politische, das kulturelle, das akademische und das literarische Feld.

Was Bourdieu dagegen niemals identifiziert hat – und hier kommen wir einer Inkonsistenz seiner Theorie auf die Spur – ist ein »männliches Feld«. Allenfalls in seinen ethnologischen Beobachtungen der kabylischen Gesellschaft können wir den Gegensatz von Haus und Öffentlichkeit einigermaßen als männliches und weibliches Feld auffassen. Auf der einen Seite entstammt Bourdieus Habitustheorie der intensiven Auseinandersetzung mit der kabylischen Gesellschaft. Auf der anderen Seite wendet er den Habitusbegriff auf die moderne Gegenwartsgesellschaft mit ihrer vielfältigen Differenzierung der öffentlichen Sphäre an:

»Die Formel ›Struktur – Habitus – Praxis‹ und die praxeologische Denkweise hat Bourdieu in Auseinandersetzung mit der Kabylei entwickelt, einer traditionalen Gesellschaft. Er ist so überzeugt von dieser wirklichkeitsauf- und –erschließenden Formel, dass er sie zeitlebens beibehält und umstandslos auf moderne Gesellschaften anwendet.«

Müller 2014: 43

Nun kann man aus Bourdieus eigenen Schriften zur französischen Gegenwartsgesellschaft relativ leicht nachweisen, dass es in ihnen keine geschlechtsspezifischen Habitūs gibt, die nicht zugleich klassenspezifisch gebrochen wären, zumal er explizit darauf hinweist:

»Die geschlechtsspezifischen Merkmale sind ebensowenig von den klassenspezifischen zu isolieren wie das Gelbe der Zitrone von ihrem sauren Geschmack: eine Klasse definiert sich wesentlich auch durch Stellung und Wert, welche sie den beiden Geschlechtern und deren gesellschaftlich ausgebildeten Eigenschaften einräumt. Darin liegt begründet, warum es ebenso viele Spielarten der Verwirklichung von Weiblichkeit gibt wie Klassen und Klassenfraktionen, und warum die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern auf der Ebene der Praxis wie der Vorstellungen innerhalb der verschiedenen Gesellschaftsklassen höchst unterschiedliche Ausprägungen annimmt.«

Bourdieu 1988: 185

Ein positives Verhältnis zu traditionellen Männlichkeitswerten war dabei hauptsächlich in der Arbeiterklasse gegeben, die sich hinsichtlich Bildungswerten und sublimiertem Kulturkonsum im Verhältnis zu den mittleren und oberen Klassen außer Konkurrenz befanden:

»(D)ie Arbeiterklasse, über nichts als ihre Arbeitskraft verfügend, hat anderen Klassen außer dem Entzug dieser Arbeitskraft nichts entgegenzusetzen als ihre Kampfkraft, die von der körperlichen Kraft und dem physischen Mut jedes einzelnen und von der Anzahl aller abhängig ist, (…) eines der gewiss letzten Refugien der unterdrückten Klassen, die Fähigkeit, ihre eigenen Vorstellungen von idealer Persönlichkeit und von den gesellschaftlichen Beziehungen zu bilden, ist bedroht, wenn der Glaube der Angehörigen der werktätigen Klasse an die Männlichkeitswerte – eine der eigenständigsten Formen ihrer Selbstbehauptung als Klasse – in Frage gestellt ist.«

Bourdieu 1988: 600 f.

Der systematische Grund dafür, dass geschlechtsspezifische Habitūs allenfalls in einfach strukturierten, traditionellen Gesellschaften sozial strukturbildend sind, besteht darin, dass Habitusformen zwar im Verlauf von Sozialisationsprozessen internalisiert werden, dies jedoch entlang einer zugleich entwicklungspsychologischen und kulturgeschichtlichen Längsachse von der primären bis zur tertiären Sozialisation erfolgt. Eine der wichtigsten Funktionen des Habitus in traditionalen Gesellschaften, die Inkorporation kultureller Wertungen, wird zugunsten höherer reflexiver Selbstdistanz entlastet, sobald eine soziale Schicht »literat« wird, d.h. ihre Kultur in Form von Schrifttum kodifiziert. Die Schrift

»ermöglicht die Akkumulation der vordem nur einverleibt bewahrten Kultur und entsprechend die ursprüngliche Akkumulation des kulturellen Kapitals als totale oder teilweise Monopolisierung der symbolischen Mittel Religion, Philosophie, Kunst, Wissenschaft durch Monopolisierung der Werkzeuge (wie Schreiben, Lesen und sonstige Entzifferungsverfahren) zur Aneignung dieser Mittel, die fortan nicht mehr im Gedächtnis, sondern in Texten bewahrt werden. Doch dieses kulturelle Kapital findet die Bedingungen seiner Realisierung erst mit dem Aufkommen des Bildungssystems, welches Titel vergibt, mit denen die jeweilige Position in der Verteilungsstruktur des kulturellen Kapitals sanktioniert wird.«

Bourdieu 1987: 227 f.

Gerade in einer modernen Gesellschaft mit hoher Bildungsquote, einer Gesellschaft zumal, die seit der Erfindung der Psychoanalyse und verwandter Psychotechniken eine massenwirksame Sprache der Selbstreflexion auf unbewusste Prozesse institutionalisiert hat, ist daher nicht mehr mit über die Geschlechterkategorie wirksamen Herrschaftsmechanismen zu rechnen, sondern es müssen die relativen Macht- und Statusverhältnisse zwischen Klassen, Klassenfraktionen und Milieus herangezogen werden. Nicht einmal in der Wertungsdimension existiert diese Geschlechterhierarchie noch, insofern bereits am Beginn der modernen Gesellschaft ein Gegendiskurs zum traditionellen, »aristotelischen« Überlegenheitspostulat des Mannes entwickelt worden ist, der statt dessen die moralische Überlegenheit der Frau postuliert (vgl. Kucklick 2008). Eine »Geschlechterkritik« wie beispielsweise die von Robert/Raewyn Connell (Connell 2013) oder Andreas Kemper, die sich einen solchen reduktiven Habitusbegriff zunutze macht und um den Begriff einer angeblichen »männlichen Hegemonialität« kreist, läuft hier grundsätzlich in die Falle eines anachronistischen, starren Bildes von männlichen Dispositionsordnungen und fehlerhaften Ableitungen auf gesellschaftliche Strukturen und Wertordnungen.

In Bourdieus Schrift über »Die männliche Herrschaft« spielen seine Einsichten in den Aufbau moderner Gesellschaften kaum eine Rolle. Welche Rezeption durch Bourdieus argumentative Schwerpunktsetzung nahegelegt wird, können wir direkt an Hirschs Lektüre aufzeigen. Wir haben oben Hirschs Ansicht zitiert, derzufolge im Zusammenhang der modernen androzentrischen Arbeitsteilung »die ›niedrigen‹, mühevollen und schäbigen Arbeiten den Frauen übertragen (werden) und die ›höheren‹ im Wesentlichen den Männern«. Hirschs Formulierung ist die (korrekt belegte) Paraphrase eines Abschnitts aus Bourdieus Text, in dem es, mit Bezug auf die kabylische Gesellschaft, im Zusammenhang heißt:

»(D)ie Regelmäßigkeiten der physischen und der sozialen Ordnung … schließen die Frauen von den edelsten Aufgaben aus (z.B. den Pflug führen), weisen ihnen die schlechteren Plätze zu (den Straßen- oder Böschungsrand), lehren sie eine geziemende Haltung (vor die achtbaren Männer mit gebeugtem Oberkörper und vor der Brust verschränkten Armen treten) und übertragen ihnen die mühevollen, niedrigen, schäbigen Aufgaben (den Mist karren und mit den Kindern bei der Ernte die Oliven auflesen, die der Mann mit einer Stange vom Baum schlägt).«

Bourdieu 2005: 46 f.

Ersichtlich geht es hier um eine Aufteilung von Tätigkeiten im Rahmen einer agrarischen Gesellschaft, die die meisten wirtschaftlichen Aktivitäten gemeinsam ausführt, weshalb die symbolische Hierarchisierung von Teiltätigkeiten überhaupt naheliegt: gerade weil männliche und weibliche Tätigkeiten nicht funktional differenziert und in unterschiedlichen Sphären angesiedelt sind, ergibt sich die »Notwendigkeit«, sie intern symbolisch zu differenzieren und zu hierarchisieren. Diese Pointe entgeht Hirsch völlig, weil er für die Schwächen der Bourdieuschen Habitustheorie nicht sensibilisiert ist. Bourdieus »Männliche Herrschaft« gehört nicht zu seinen besten Texten – es macht den Eindruck eines Gefälligkeitsgutachtens an den Feminismus tief unter seinem sonstigen analytischen Niveau und beruht auf den problematischsten Elementen seiner Habitustheorie.

Zusammenfassend gesagt: in modernen Gesellschaften müssen wir anstatt mit einer Grundstruktur der hierarchischen Schichtung mit einer Grundstruktur der funktionalen Differenzierung rechnen, die sich nicht mehr über die Geschlechterkategorie abbilden oder gar aus ihr herleiten lässt. Damit ist auch die Idee eines »modernen Patriarchats« grundsätzlich in Frage gestellt, womit wir uns der betreffenden These von Carole Pateman zuwenden können.

Einer der Schlüsseltexte der modernen Vertragstheorie, die 1689, hundert Jahre vor der Französischen Revolution veröffentlichten »Abhandlungen über die Regierung« von John Locke (vgl. Locke 1977), beruht auf der grundsätzlichen Zurückweisung von Legitimationsversuchen gesellschaftlicher Hierarchien durch die Berufung auf die in der Bibel dokumentierte patriarchale Sozialordnung und wird anhand der detaillierten Kritik einer entsprechenden Schrift, der »Patriarcha« von Sir Robert Filmer durchgeführt. Damit, so lässt sich argumentieren, steht die prinzipielle Zurückweisung einer patriarchalen Gesellschaftsordnung am Beginn der modernen Gesellschaft in einem für ihr Selbstverständnis konstitutiven Text.

Carole Pateman ist die meines Wissens einzige Feministin, die die grundsätzliche Herausforderung erkannt hat, die dieser Umstand für jeden Versuch darstellt, die moderne Gesellschaft als eine patriarchale Gesellschaft zu definieren. Patemans Argumentation beginnt freilich mit einer zutreffenden Beobachtung. Sie stellt fest dass, obwohl die moderne Vertragstheorie von einer freien und gleichen Assoziation der Gesellschaftsmitglieder zu einer Gesellschaft ausgeht, eine grundsätzliche Differenzierung dieser Gesellschaft in eine öffentliche, männlich konnotierte und besetzte Sphäre und eine private, weiblich konnotierte und besetzte Sphäre nicht aufgehoben wurde. Daraus folgert sie, dass der moderne Sozialvertrag, wie er von den Vertragstheoretikern Locke, Hobbes und Rousseau beschrieben wurde, von einem impliziten, uneingestandenen Geschlechtervertrag unterlegt bleibt, der auf einem Recht des Mannes am Körper der Frau, dem »law of male sex-right« gegründet ist.

»The sexual contract … is not associated only with the private sphere. The original contract creates the modern social whole of patriarchal civil society. Men pass back and forth between the private and public spheres and the writ of the law of male sex-right runs in both realms. Civil society is bifurcated but the unity of the social order is maintained, in large part, through the structure of patriarchal relations.«

Pateman 1988: 12

So korrespondiert Pateman zufolge das private Recht des Mannes am Körper der Frau in der Ehe dem öffentlichen Recht des Mannes am Körper der Frau in der Prostitution: »men demand that women’s bodies are for sale as commodities in the capitalist markets; prostitution is a major capitalist industry.« (Pateman 1988: 17) Da andererseits die »Dekonstruktion« patriarchaler Autoritäten in der Vertragstheorie nicht von der Hand zu weisen ist, grenzt sie ihre Auffassung von einem früheren »Patriarchat der Väter« ab und postuliert ein modernes Patriarchat der Brüder: »The original contract takes place after the political defeat of the father and creates modern fraternal patriarchy.« (Pateman 1988: 3) Die Gemeinsamkeit zwischen dem traditionellen und dem modernen Patriarchat besteht demzufolge darin, dass die Geschlechterbeziehungen in beiden Fällen konstant als hierarchische Beziehungen nach dem Modell von »Herr und Knecht« strukturiert seien.

Das erste Problem mit Patemans »Patriarchat der Brüder« besteht darin, dass es sich nicht in den historischen Quellen auffinden lässt. Wann immer sich die Stimme des 19.Jahrhunderts gegen die wachsenden Ansprüche der Frauenemanzipation erhebt, geschieht dies entweder im satirischen Modus, der die weiblichen Aspirationen lächerlich macht, ohne sie aber im strikten Sinne widerlegen zu können, oder aber im autoritativen Modus der Kanzeln und kirchlichen Gremien, denen die Heilige Schrift den Rücken stärkt. (vgl. z. B. Gay 1999: 169-225) Mit anderen Worten: das Patriarchat, das sich der ersten Welle der Frauenbewegung entgegenstellt, ist weiterhin das Patriarchat der Väter in kirchlicher Gewandung. Wer auf diese Legitimation verzichtet und sein Unbehagen dennoch nicht überwinden kann, dem bleibt nur Satire oder Häme, um die prinzipielle Brüchigkeit der eigenen Position zu überspielen. Und als der Antifeminismus gegen Ende des 19. Jahrhunderts bei einigen Autoren biologistisch wird, ist dies nur noch ein Rückzugsgefecht – der Eintritt von Frauen in die öffentliche Sphäre ist zu diesem Zeitpunkt bereits weit fortgeschritten und nicht mehr aufzuhalten.

Ein zweites Problem ist, dass die moderne Gesellschaft zwar zunächst eine spezifische Verfügbarkeit der Frau in der Arbeitsteilung festschreibt, dem aber eine komplementäre Verfügbarkeit des Mannes für andere Aufgaben entgegenstellt. Nicht die Bedürfnisse des Mannes, auch weiterhin ihre Ansprüche auf Frauen konsumieren zu können (sein »sex-right«), stehen im Zentrum dieser Regelung, sondern die Verfügbarkeit der weiblichen biologischen und kulturellen Reproduktionsfunktion für die Gesellschaft. Dass der Mann und seine Begehrlichkeiten mit dieser Gesellschaft identisch seien, ist eine feministische Kurzsichtigkeit, die übersieht, welche Verfügbarkeit auf der anderen Seite dem Mann abverlangt wird. Diese besteht unter den Bedingungen der modernen Arbeitsteilung darin, in seiner beruflichen Funktionsrolle aufzugehen und seine Persönlichkeit den in ihr implizierten Anforderungen zum Opfer zu bringen. Darüber hinaus besteht sie, wie auch schon in allen früheren Epochen, in seiner physischen Disponibilität, also der Erwartung, das eigene Leben gegebenenfalls gehorsam einem höheren Ziel zu opfern. Die männliche Rolle in der Gesellschaft dagegen dem Silberrücken zu analogisieren, hat noch nie zu den analytischen Glanzleistungen des Feminismus gehört.

Hirsch ist auch völlig entgangen, dass Nancy Fraser, auf deren Argumentation er sich sehr weitgehend stützt, in einem eigenen Aufsatz Carole Patemans Herr/Knecht-Modell, welches diese dem »fraternal patriarchy« zugrunde liegen sieht, ausdrücklich widersprochen hat. (Fraser 2001: 322-337) Im Falle des Ehevertrages sind Fraser zufolge ungleiche Beziehungen

»in hohem Maße ihrer gesellschaftlichen Einbettung in geschlechtlich segmentierte Arbeitsmärkte, in geschlechtlich strukturierte Vergabeverfahren der Sozialhilfe und in die geschlechtliche Arbeitsteilung hinsichtlich der unbezahlten Arbeit geschuldet.«